РД 153-34.0-02.308-98

МЕТОДИКА

КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК

ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И КОТЕЛЬНЫХ

Срок действия 01.11.98

по 01.11.03*

_______________________

* См. ярлык "Примечания"

РАЗРАБОТАНА: АО "Уралтехэнерго", АО "Фирма ОРГРЭС"

Исполнители: Бейльман В.И. (Уралтехэнерго)

Орлов А.В., Поволоцкий Ю.Б. (ОРГРЭС)

СОГЛАСОВАНА: АО "НИИОГАЗ". Письмо от 26.03.98 N 109/21.

УТВЕРЖДЕНА: РАО "ЕЭС России" 28.10.98. Первый заместитель Начальника Департамента стратегии развития и научно-технической политики А.П.Берсенев.

Настоящая Методика распространяется на золоулавливающие установки котлов тепловых электрических станций и котельных* - сухие инерционные и мокрые аппараты, электрофильтры, тканевые фильтры, а также на многоступенчатые установки, состоящие из различных комбинаций аппаратов.

_____________________

* Далее в тексте - ТЭС.

Методика предназначена для персонала ТЭС, работающих на твердом топливе, а также наладочных и других организаций, занимающихся контролем работы золоулавливающих установок и определением количества золы, выбрасываемой с дымовыми газами в атмосферу.

Методика составлена в соответствии с "Руководством по контролю источников загрязнения атмосферы ОНД-90" (С.-П., ДНТП, 1992).

С выходом настоящей Методики отменяется "Методика определения степени очистки дымовых газов в золоулавливающих установках (экспресс-метод)" (М: СПО Союзтехэнерго, 1989).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая методика применяется для испытаний золоулавливающих установок (ЗУУ), проводимых с целью эксплуатационного контроля эффективности их работы и инструментального определения максимальных и годовых выбросов золы в соответствии с "Правилами организации контроля выбросов в атмосферу на тепловых электростанциях и в котельных. РД 34.02.306-97" (М.: CПO ОРГРЭС, 1998).

1.2. Настоящая методика разработана на основе "Методики испытаний золоулавливающих установок тепловых электростанций и котельных. РД 34.27.301-91" (М.: CПО ОРГРЭС, 1991) и "Методики определения степени очистки дымовых газов в золоулавливающих установках (экспресс-метод)" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1989).

1.3. Контрольные испытания должны проводиться на максимальной эксплуатационной нагрузке котла при неизменном газовоздушном режиме его работы, установленном режимной картой.

Колебания нагрузки котла не должны превышать ±6% при его паропроизводительности до 200 т/ч и ±3% при паропроизводительности свыше 200 т/ч согласно РД 34.11.321-88 "Нормы точности измерений технологических параметров тепловых электростанций".

1.4. При контрольных испытаниях золоулавливающих установок тепловых электростанций и котельных наряду с настоящей методикой могут быть использованы:

- "Методы определения запыленности газовых потоков. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. ГОСТ Р 50820-95";

- "Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения. Охрана природы. Атмосфера. ГОСТ 17.2.4.06-90";

- "Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения. Охрана природы. Атмосфера. ГОСТ 17.2.4.07-90".

2. ОБЪЕМ ИСПЫТАНИЙ

При контрольных испытаниях определяются не менее трех раз следующие показатели золоулавливающей установки:

2.1. Общая степень очистки дымовых газов от золы.

2.2. Массовый расход золы, содержащейся в дымовых газах, до и после золоулавливающей установки.

2.3. Массовая концентрация золы в дымовых газах до и после их очистки.

2.4. Объемный расход дымовых газов до и после золоулавливающей установки.

2.5. Аэродинамическое сопротивление золоулавливающей установки.

2.6. Присосы воздуха в золоулавливающую установку.

Продолжительность измерения массового расхода золы - не менее 1,5 ч. Перечень, а также допустимые погрешности измерения параметров приведены в таблице.

Перечень определяемых параметров

при контрольных испытаниях золоулавливающих установок

и допустимые погрешности их измерения

|

Наименование физических величин и единицы их измерения |

Абсолютная погрешность |

Относительная погрешность, % |

Нормативно-технический документ |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Степень очистки дымовых газов (доли единиц) на уровне: |

|

|

|

|

0,90 |

±0,025 |

- |

|

|

0,95 |

±0,013 |

- |

|

|

0,98 |

±0,005 |

- |

|

|

0,99 |

±0,003 |

- |

|

|

Массовый расход золы, содержащейся в дымовых газах до и после золоулавливающей установки, г/с |

- |

±23 |

РД 52.04.59-85 |

|

Массовая концентрация золы в дымовых газах, при норм. условиях г/нм |

- |

±25 |

То же |

|

Объемный расход дымовых газов при рабочих и нормальных условиях м |

- |

±10 |

То же |

|

Температура уходящих газов, °С |

±4,0 |

- |

|

|

Температура дымовых газов до и после золоулавливающей установки, °С |

±4,0 |

- |

То же |

|

Полное давление газов до и после золоулавливающей установки, Па |

±40 |

- |

|

|

Аэродинамическое сопротивление золоулавливающей установки, Па |

±60 |

- |

|

|

Давление воды, подаваемой на орошение мокрых золоулавливающих установок, МПа |

- |

±5,0 |

|

|

Температура воды, подаваемой на орошение мокрых золоулавливающих установок и температура золовой пульпы, °С |

±2,0 |

- |

|

|

Рабочая теплота сгорания топлива, кДж/кг |

±85 |

- |

|

|

Рабочая зольность топлива, % |

±0,5 |

- |

|

|

Рабочая влажность топлива, % |

±0,3 |

- |

|

|

Коэффициент избытка воздуха до и после золоулавливающей установки |

|

±3,5 |

МТ 701.000.012-86 |

|

Сила тока короны полей электрофильтра, мА |

±10 |

- |

|

|

Напряжение короны полей электрофильтра, кВ |

±5 |

- |

|

Примечание: Допустимые погрешности измерения не указанных в таблице физических величин принимают по РД 34.11.321-88 "Нормы точности измерения технологических параметров тепловых электростанций".

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Работа проводится персоналом, прошедшим обучение и проверку знаний "Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201.97 (М., 1997)" и имеющих запись в удостоверении о проверке знаний.

3.2. Эксплуатация электроприборов, используемых при измерениях, должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019-79.

3.3. Расположение и организация рабочих мест должны соответствовать ГОСТ 12.2.032-78 и ГОСТ 12.2.033-78.

3.4. Леса, подмости и другие приспособления, применяемые для измерения на высоте, должны соответствовать требованиям СНиП III-4-80, ГОСТ 26887-86, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 24258-88.

3.5. При измерениях за электрофильтром штанга пылезаборного зонда, пневмометрическая трубка и металлический чехол термопары должны заземляться для защиты персонала от воздействия статического электричества.

4. ВЫБОР МЕСТ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Точки для измерения массового расхода золы, содержащейся в дымовых газах, и динамического давления дымовых газов должны располагаться на прямых вертикальных или наклонных участках газоходов постоянного сечения длиной не менее 3-х эквивалентных диаметров по ходу газов до сечения, в котором производятся измерения, и не менее одного эквивалентного диаметра после этого сечения (ГОСТ 17.2.4.06-90. Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения). Измерительное сечение должно быть удалено от мест присосов воздуха.

4.2. Точки для измерения температуры дымовых газов и их статического давления должны располагаться в непосредственной близости от измерительного сечения, в котором производятся измерения запыленности и динамического давления газов, но с таким расчетом, чтобы они не оказывали друг на друга влияния.

4.3. Использование для измерения расхода газов пневмометрической трубки Прандтля допускается при скорости газов в измерительном сечении не менее 4 м/с.

4.4. В сложных компоновочных условиях, когда затруднительно выделить измерительный участок длиной 4 эквивалентных диаметра, следует руководствоваться рекомендациями, приведенными в разд.2.3. "Методики испытаний золоулавливающих установок на тепловых электростанциях. РД 34.27.301-91 (М.: СПО ОРГРЭС, 1991.)". Измерительное сечение может быть выбрано и за дымососом золоулавливающей установкой при соблюдении вышеуказанных условий.

4.5. Все средства измерения (СИ), применяемые при испытаниях, должны быть поверены и иметь действующее клеймо или документ, подтверждающий прохождение поверки или аттестации. Тип СИ выбирается исходя из допустимой погрешности измерений, приведенной в таблице.

Перечень СИ, необходимых при испытаниях золоулавливающих установок, приведен в приложении 1.

Кроме этих СИ могут быть использованы СИ, указанные в "Методике выполнения измерений массовых выбросов с использованием автоматических, полуавтоматических и экспрессных газоанализаторов" (ВИИИМ, С.-П., 1994), в "Перечне средств измерений" (ВНИИМ. С.-П., 1994) и др.

В приложении 2 приведен перечень нестандартизованных приспособлений, используемых при испытаниях, а в приложении 3 - перечень материалов, необходимых для этих испытаний.

5. ТАРИРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

5.1. Для выполнения пылегазовых измерений измерительное сечение в круглых газоходах разбивается на ряд равновеликих по площади концентрических площадок в соответствии с ГОСТ 17.2.4.06-90, причем при диаметре газохода до 1 м измерение производится по двум взаимно перпендикулярным диаметрам, а при диаметре свыше 1 м - по трем диаметрам под смежными углами 60 градусов. Общее число точек измерения для круглого газохода равно произведению числа точек измерений в концентрической площадке на число этих площадок. Значения радиусов средних окружностей равновеликих площадок (![]() ) вычисляют по формуле:

) вычисляют по формуле:

![]() , (1)

, (1)

где: ![]() - внутренний радиус газохода, мм;

- внутренний радиус газохода, мм;

![]() - количество равновеликих площадок;

- количество равновеликих площадок;

![]() - порядковый номер равновеликих площадок, считая от центра газохода.

- порядковый номер равновеликих площадок, считая от центра газохода.

5.2. В прямоугольных газоходах измерительное сечение разбивается на ряд подобных основному сечению равновеликих по площади прямоугольных площадок, количество и размеры которых определяются в зависимости от необходимой точности выполнения измерений. Для обеспечения указанной в таблице точности измерения массовых расходов золы, количество элементарных площадок принимают с таким расчетом, чтобы площадь каждой из них не превышала 10% площади полных сечений, т.е. сечение газохода площадью 2 м![]() разбивается на 20 площадок, площадью 4 м

разбивается на 20 площадок, площадью 4 м![]() - на 40, площадью 6 м

- на 40, площадью 6 м![]() - на 60 и т.д.

- на 60 и т.д.

5.3. Для достоверного определения средней температуры газов, в измерительных сечениях площадью более 5 м![]() , снимают поля температур и определяют коэффициент поля температур

, снимают поля температур и определяют коэффициент поля температур ![]() , который вводят в показания стационарных и контрольных приборов. Коэффициент поля температур определяют по формуле:

, который вводят в показания стационарных и контрольных приборов. Коэффициент поля температур определяют по формуле:

![]() , (2)

, (2)

где: ![]() - средняя температура газа в измерительном сечении, °С;

- средняя температура газа в измерительном сечении, °С;

![]() - средняя температура газа, измеренная стационарным или контрольным прибором в точках установки их датчиков, °С.

- средняя температура газа, измеренная стационарным или контрольным прибором в точках установки их датчиков, °С.

Значение коэффициента ![]() должно находиться в пределах 0,9-1,1. В противном случае переносят место расположения контрольной точки в измерительном сечении.

должно находиться в пределах 0,9-1,1. В противном случае переносят место расположения контрольной точки в измерительном сечении.

5. 4. При длине измерительного участка не менее 4-х эквивалентных диаметров определяют коэффициент поля скоростей, для чего измерительное сечение разбивают на ряд равновеликих элементарных площадок, в центре которых измеряют динамическое давление.

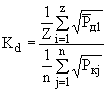

Разбивку измерительного сечения выполняют в соответствии с ГОСТ 17.2.4.06-90 с учетом, однако, того, что эти же точки замеров используются в дальнейшем для измерения массового расхода золы в данном сечении. Коэффициент поля скоростей (![]() ) вычисляют по формуле:

) вычисляют по формуле:

, (3)

, (3)

где: ![]() - среднее динамическое давление в центре

- среднее динамическое давление в центре ![]() -ой элементарной площадки, Па;

-ой элементарной площадки, Па;

![]() - результат

- результат ![]() -го наблюдения динамического давления в контрольной точке, Па;

-го наблюдения динамического давления в контрольной точке, Па;

![]() - количество точек измерения в измерительном сечении;

- количество точек измерения в измерительном сечении;

![]() - число результатов наблюдений в контрольной точке.

- число результатов наблюдений в контрольной точке.

Значение коэффициента ![]() должно находиться в пределах 0,9-1,1. В противном случае переносят место расположения контрольной точки в измерительном сечении. Если такое место в измерительном сечении не обнаружено, то при испытаниях выполняют сканирование сечения газохода по динамическому давлению в каждом опыте.

должно находиться в пределах 0,9-1,1. В противном случае переносят место расположения контрольной точки в измерительном сечении. Если такое место в измерительном сечении не обнаружено, то при испытаниях выполняют сканирование сечения газохода по динамическому давлению в каждом опыте.

5.5. Тарировку измерительных сечений золоулавливающей установки по температуре и динамическому давлению выполняют, как правило, один раз - после ввода ее в эксплуатацию (если не меняется состав сжигаемого топлива, конструкция котла или ЗУУ).

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

В ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВКАХ

6.1. При контрольных испытаниях золоулавливающих установок степень очистки дымовых газов (![]() ) в долях единицы определяется по формуле:

) в долях единицы определяется по формуле:

![]() , (4)

, (4)

где: ![]() - массовый расход золы, поступающей с дымовыми газами в золоулавливающую установку, кг/ч;

- массовый расход золы, поступающей с дымовыми газами в золоулавливающую установку, кг/ч;

![]() - массовый расход золы, содержащейся в дымовых газах после их очистки в золоулавливающей установке, кг/ч.

- массовый расход золы, содержащейся в дымовых газах после их очистки в золоулавливающей установке, кг/ч.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВЫХ РАСХОДОВ ЗОЛЫ

7.1. Массовый расход золы, содержащейся в дымовых газах, после золоулавливающей установки определяют с помощью пылезаборных зондов различных типов, представленных в "Методике испытаний золоулавливающих установок тепловых электростанций и котельных. РД 34.27.301-91 (М.: СПО ОРГРЭС, 1991)". Допускаются к применению другие зонды, прошедшие метрологическую аттестацию.

7.2. Площадь измерительного сечения газохода разбивают на равновеликие элементарные площадки (см. раздел 5) и ведут изокинетический отбор золы во всех намеченных точках, расположенных в центрах элементарных площадок. Время отсоса в каждой точке должно быть одинаковым и не менее 0,5 мин.

7.3. До начала измерения пустой фильтр зонда перед его взвешиванием выдерживают в эксикаторе с плавленным хлористым кальцием в течение не менее 2 ч или высушивают в сушильном шкафу при температуре 100 °С в течение 20-30 мин и после охлаждения фильтра в эксикаторе до комнатной температуры взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,001 г.

7.4. Масса золы, отобранной во всех точках сечения газохода в течение одного измерения (опыта), должна быть не менее 0,1 массы чистого фильтра. После окончания отбора фильтрующий элемент вынимают из зонда, высушивают при температуре не менее 100 °С в течение часа, помещают в эксикатор и охлаждают до комнатной температуры. Взвешивание фильтра с золой выполняют с вышеуказанной точностью.

7.5. Массовый расход золы в измерительном сечении газохода ![]() (кг/ч) определяют по формуле:

(кг/ч) определяют по формуле:

![]() ; (5)

; (5)

где: ![]() - аэродинамический коэффициент зонда;

- аэродинамический коэффициент зонда;

![]() - масса золы, отделенной фильтром пылезаборного зонда из отсасываемых проб газа, г:

- масса золы, отделенной фильтром пылезаборного зонда из отсасываемых проб газа, г:

![]() - площадь поперечного сечения газохода в измерительном сечении, м

- площадь поперечного сечения газохода в измерительном сечении, м![]() ;

;

![]() - диаметр заборного канала зонда, м

- диаметр заборного канала зонда, м![]() *;

*;

![]() - количество точек отбора проб запыленного газа;

- количество точек отбора проб запыленного газа;

![]() - время отсоса газа в каждой точке, мин.

- время отсоса газа в каждой точке, мин.

__________

* Размерность соответствует оригиналу. - Примечание .

Числовое значение аэродинамического коэффициента зонда принимают по его аттестату.

7.6. Одновременно с отбором проб газа для определения его запыленности в данном сечении измеряют динамическое и статическое давление газа и его температуру.

7.7. Массовый расход золы, содержащейся в дымовых газах, до золоулавливающей установки ![]() (кг/ч), определяют косвенными измерениями и рассчитывают по формуле:

(кг/ч), определяют косвенными измерениями и рассчитывают по формуле:

![]() , (6)

, (6)

где: ![]() - массовый расход сжигаемого во время опыта твердого топлива (кг/ч), определяемый по обратному балансу котла (ОСТ 108.050.132-80). КПД котла может приниматься по данным ранее проведенных его испытаний;

- массовый расход сжигаемого во время опыта твердого топлива (кг/ч), определяемый по обратному балансу котла (ОСТ 108.050.132-80). КПД котла может приниматься по данным ранее проведенных его испытаний;

![]() - рабочая зольность топлива, определяемая по результатам его лабораторного анализа, %;

- рабочая зольность топлива, определяемая по результатам его лабораторного анализа, %;

![]() - доля золы топлива в уносе, принимаемая по данным испытаний котла, а при их отсутствии:

- доля золы топлива в уносе, принимаемая по данным испытаний котла, а при их отсутствии:

для котлов с твердым шлакоудалением - 0,9±0,05;

для котлов с жидким шлакоудалением - 0,75±0,05;

![]() - содержание горючих в уносе золы перед золоулавливающей установкой, определяемое анализом отобранных проб во время испытания, %.

- содержание горючих в уносе золы перед золоулавливающей установкой, определяемое анализом отобранных проб во время испытания, %.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗОЛЫ В ДЫМОВЫХ ГАЗАХ

Массовую концентрацию золы в газах (г/м![]() ) рассчитывают по формуле:

) рассчитывают по формуле:

![]() , (7)

, (7)

где: ![]() - массовый расход золы перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой, кг/ч;

- массовый расход золы перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой, кг/ч;

![]() - объемный расход газов перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой при нормальных условиях, м

- объемный расход газов перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой при нормальных условиях, м![]() /ч.

/ч.

Массовая концентрация золы в дымовых газах может быть определена также по методикам, указанным в "Перечне методик измерений концентрации загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий, допущенных к применению" (ВНИИМ, С.-П., 1994).

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНОГО РАСХОДА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

9.1. Объемный расход газов ![]() (м

(м![]() /ч) при рабочих условиях перед золоулавливающей установкой определяют по формуле:

/ч) при рабочих условиях перед золоулавливающей установкой определяют по формуле:

![]() , (8)

, (8)

где: ![]() - массовый расход сжигаемого во время опыта твердого топлива (кг/ч), определяемый по обратному балансу котла;

- массовый расход сжигаемого во время опыта твердого топлива (кг/ч), определяемый по обратному балансу котла;

![]() - средняя температура дымовых газов перед золоулавливающей установкой, °С;

- средняя температура дымовых газов перед золоулавливающей установкой, °С;

![]() - среднее статическое давление (разрежение) воздуха в газоходе перед золоулавливающей установкой, ГПа;

- среднее статическое давление (разрежение) воздуха в газоходе перед золоулавливающей установкой, ГПа;

![]() - атмосферное давление воздуха во время испытания, ГПа;

- атмосферное давление воздуха во время испытания, ГПа;

![]() - удельный объем дымовых газов при коэффициенте избытка воздуха перед золоулавливающей установкой (при нормальных условиях), м

- удельный объем дымовых газов при коэффициенте избытка воздуха перед золоулавливающей установкой (при нормальных условиях), м![]() /кг:

/кг:

Значение ![]() определяют формуле:

определяют формуле:

![]() , (9)

, (9)

где: ![]() - удельный объем дымовых газов при

- удельный объем дымовых газов при ![]() =1 (м

=1 (м![]() /кг);

/кг);

![]() - теоретически необходимый расход воздуха при нормальных условиях, м

- теоретически необходимый расход воздуха при нормальных условиях, м![]() /кг;

/кг;

![]() - коэффициент избытка воздуха перед золоулавливающей установкой, определяемый в ходе испытаний.

- коэффициент избытка воздуха перед золоулавливающей установкой, определяемый в ходе испытаний.

Значение ![]() определяют по формулам:

определяют по формулам:

для угля и фрезторфа:

![]() , (10)

, (10)

для сланцев:

![]() , (11)

, (11)

Значение ![]() определяют по формуле:

определяют по формуле:

![]() , (12)

, (12)

где: ![]() - теплота сгорания топлива рабочая низшая, кДж/кг;

- теплота сгорания топлива рабочая низшая, кДж/кг;

![]() - влажность топлива на рабочую массу, %.

- влажность топлива на рабочую массу, %.

9.2. Объемный расход газов ![]() (м

(м![]() /ч) при рабочих условиях за золоулавливающей установкой определяют согласно ГОСТ 17.2.4.06-90 по результатам измерения средней скорости газов в измерительном сечении и вычисляют по формуле:

/ч) при рабочих условиях за золоулавливающей установкой определяют согласно ГОСТ 17.2.4.06-90 по результатам измерения средней скорости газов в измерительном сечении и вычисляют по формуле:

![]() , (13)

, (13)

где: ![]() - средняя скорость газов в измерительном сечении, м/с;

- средняя скорость газов в измерительном сечении, м/с;

![]() - площадь измерительного сечения газохода, м

- площадь измерительного сечения газохода, м![]() .

.

Среднюю скорость газов в измерительном сечении вычисляют по формуле:

![]() , (14)

, (14)

где: ![]() - среднее динамическое давление газов, Па;

- среднее динамическое давление газов, Па;

![]() - средняя плотность дымовых газов в измерительном сечении при рабочих условиях, кг/м

- средняя плотность дымовых газов в измерительном сечении при рабочих условиях, кг/м![]() .

.

Если измерение динамического давления производят в течение опыта в одной контрольной точке измерительного сечения, то среднюю скорость газов вычисляют по формуле:

![]() , (15)

, (15)

где: ![]() - коэффициент поля скоростей (см. раздел 5);

- коэффициент поля скоростей (см. раздел 5);

![]() - среднее динамическое давление газов, Па.

- среднее динамическое давление газов, Па.

Среднюю плотность газов в рабочих условиях ![]() (кг/м

(кг/м![]() ) в измерительном сечении вычисляют по формуле:

) в измерительном сечении вычисляют по формуле:

![]() , (16)

, (16)

где: ![]() - плотность газов при нормальных условиях, принимают равной 1,3 кг/м

- плотность газов при нормальных условиях, принимают равной 1,3 кг/м![]() ;

;

![]() - атмосферное давление воздуха во время испытания, ГПа;

- атмосферное давление воздуха во время испытания, ГПа;

![]() - среднее статическое давление (разрежение) воздуха в газоходе, ГПа;

- среднее статическое давление (разрежение) воздуха в газоходе, ГПа;

![]() - атмосферное давление воздуха при нормальных условиях равное 1013, ГПа;

- атмосферное давление воздуха при нормальных условиях равное 1013, ГПа;

![]() - средняя температура газов в измерительном сечении, °С.

- средняя температура газов в измерительном сечении, °С.

9.3. Объемный расход газов перед или за золоулавливающей установкой приводят к нормальным условиям с помощью уравнения:

![]() , (17)

, (17)

где: ![]() - объемный расход газов при рабочих условиях, перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой, м

- объемный расход газов при рабочих условиях, перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой, м![]() /ч;

/ч;

![]() - статическое давление (разрежение) дымовых газов в газоходе перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой, ГПа;

- статическое давление (разрежение) дымовых газов в газоходе перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой, ГПа;

![]() - атмосферное давление воздуха во время испытания, ГПа;

- атмосферное давление воздуха во время испытания, ГПа;

![]() - температура дымовых газов перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой, °С;

- температура дымовых газов перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой, °С;

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

Аэродинамическое сопротивление золоулавливающей установки, ![]() (Па), вычисляют по формуле:

(Па), вычисляют по формуле:

![]() , (18)

, (18)

где ![]() и

и ![]() - полные давления газов соответственно перед и за золоулавливающей установкой, Па.

- полные давления газов соответственно перед и за золоулавливающей установкой, Па.

Среднее полное давление газов ![]() (Па) перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой вычисляют по формуле:

(Па) перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой вычисляют по формуле:

![]() , (19)

, (19)

где: ![]() - среднее динамическое давление газов перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой, Па;

- среднее динамическое давление газов перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой, Па;

![]() - среднее статическое давление газов перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой, Па.

- среднее статическое давление газов перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой, Па.

Среднее динамическое давление газов ![]() (Па) перед золоулавливающей установкой определяют по формуле:

(Па) перед золоулавливающей установкой определяют по формуле:

![]() , (20)

, (20)

где: ![]() - объемный расход газов перед золоулавливающей установкой при рабочих условиях, м

- объемный расход газов перед золоулавливающей установкой при рабочих условиях, м![]() /ч;

/ч;

![]() - площадь измерительного сечения газохода перед золоулавливающей установкой, м

- площадь измерительного сечения газохода перед золоулавливающей установкой, м![]() ;

;

![]() - средняя плотность дымовых газов в измерительном сечении перед золоулавливающей установкой, кг/м

- средняя плотность дымовых газов в измерительном сечении перед золоулавливающей установкой, кг/м![]() .

.

Для приближенных расчетов значение аэродинамического сопротивления золоулавливающей установки вычисляют по формуле:

![]() , (21)

, (21)

где ![]() и

и ![]() - средние статические давления газов соответственно перед и за золоулавливающей установкой, Па.

- средние статические давления газов соответственно перед и за золоулавливающей установкой, Па.

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИСОСОВ ВОЗДУХА В ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩУЮ УСТАНОВКУ

Присосы воздуха в золоулавливающую установку определяют путем измерения до и после нее содержания в газах RО![]() и О

и О![]() , необходимых для подсчета соответствующих коэффициентов избытка воздуха.

, необходимых для подсчета соответствующих коэффициентов избытка воздуха.

Среднее значение коэффициентов избытка воздуха ![]() перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой вычисляют по формуле:

перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой вычисляют по формуле:

![]() , (22)

, (22)

где: ![]() - средняя величина максимально возможного содержания в продуктах сгорания трехатомных газов (СО

- средняя величина максимально возможного содержания в продуктах сгорания трехатомных газов (СО![]() +SО

+SО![]() ) при полном сгорании топлива (%);

) при полном сгорании топлива (%);

![]() - среднее фактическое содержание трехатомных газов в дымовых газах перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой (%).

- среднее фактическое содержание трехатомных газов в дымовых газах перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой (%).

Значение ![]() вычисляют по формуле:

вычисляют по формуле:

![]() , (23)

, (23)

где ![]() - среднее содержание кислорода в дымовых газах перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой, определяемое химическим анализом, %.

- среднее содержание кислорода в дымовых газах перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой, определяемое химическим анализом, %.

Среднее фактическое содержание трехатомных газов вычисляют по формуле:

![]() , (24)

, (24)

где: ![]() - результат отдельного наблюдения, %;

- результат отдельного наблюдения, %;

![]() - число результатов наблюдений.

- число результатов наблюдений.

Среднее содержание кислорода в дымовых газах вычисляют по формуле:

![]() , (25)

, (25)

где: ![]() - результат отдельного наблюдения, %.

- результат отдельного наблюдения, %.

Для приближенных расчетов средних значений коэффициентов избытка воздуха перед или, соответственно, за золоулавливающей установкой допустима формула:

![]() . (26)

. (26)

Среднее значение присосов воздуха в золоулавливающую установку вычисляют по формуле:

![]() , (27)

, (27)

где ![]() и

и ![]() - среднее значение коэффициентов избытка соответственно перед и за золоулавливающей установкой.

- среднее значение коэффициентов избытка соответственно перед и за золоулавливающей установкой.

12. ИЗМЕРЕНИЕ ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ

12.1. При контрольных испытаниях дополнительно измеряют по штатным приборам:

- паропроизводительность котла;

- массовый расход пара промперегрева;

- давление и температуру перегретого пара до и после промперегрева;

- массовый расход, давление и температуру пара, подаваемого на хозяйственные нужды;

- массовый расход, давление и температуру питательной воды;

- температуру уходящих газов:

- температуру холодного воздуха;

- барометрическое давление;

- расход и давление воды, подаваемой на орошение труб Вентури и других аппаратов мокрых золоулавливающих установок;

- ток короны полей электрофильтров;

- напряжение на электродах полей электрофильтров.

Показания приборов регистрируются во время пылегазовых измерений через каждые 10-15 мин.

12.2. Низшая рабочая теплота сгорания, рабочие зольность и влажность топлива определяются на основании анализа соответствующих проб, отбираемых во время пылегазовых измерений через каждые 20 мин из течек питателей или бункеров сырого топлива. Отбор и разделку проб топлива ведут в соответствии с ОСТ 108.03.132-80.

12.3. Температуру дымовых газов в газоходах измеряют с помощью термоэлектрических преобразователей (термопар) типа ТХК (ГОСТ 3044-84), ТХА (ТУ 25.02.1133), термометров сопротивления типа ТСМ (ГОСТ 6651-84), ТСП (ТУ 25.02.2207.16-78) и термометров типа ТЛ-2 (ГОСТ 215-73) с соответствующим пределом измерения.

Класс точности вторичных измерительных приборов - не ниже 1.5.

Время прогрева датчика температуры (![]() ) зависит от его инерционности и вычисляется по формуле:

) зависит от его инерционности и вычисляется по формуле:

![]() , (28)

, (28)

где ![]() - инерционность средств измерений.

- инерционность средств измерений.

Для жидкостных термометров время выдержки (![]() , с) в газоходе рассчитывают по формуле:

, с) в газоходе рассчитывают по формуле:

![]() , (29)*

, (29)*

где: ![]() - температура в газоходе, °С;

- температура в газоходе, °С;

![]() - показания термометра до измерения, °С;

- показания термометра до измерения, °С;

![]() - заданная погрешность измерения температуры, °С.

- заданная погрешность измерения температуры, °С.

__________

* Формула соответствует оригиналу. - Примечание .

12.4. Динамическое давление дымовых газов измеряют пневмометрическими трубками в комплекте с микроманометром типа ММН-240 (ГОСТ 11161-084*).

__________

* Соответствует оригиналу. - Примечание .

Статическое давление (разрежение в газоходе измеряют с помощью U-образного мановакууметра (ГОСТ 9933-75Е).

В целях уменьшения погрешности измерений, пределы измерений вторичных приборов выбирают так, чтобы их показания находились во второй половине шкалы прибора.

13. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ И ОЦЕНКА

ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

13.1. При прямых измерениях с многократными наблюдениями обработку результатов наблюдений и оценку погрешности измерений производят согласно ГОСТ 8.207-76 и МИ 1552-87 в следующей последовательности:

13.1.1. Проверяют наличие анормальных результатов наблюдения в соответствии с СТ СЭВ 545-77 и исключают их;

13.1.2. Оценивают среднее квадратическое абсолютное отклонение результата измерения;

13.1.3. Определяют доверительные границы случайной и неисключенной погрешности результата измерения при доверительной вероятности ![]() =0,95;

=0,95;

13.1.4. Определяют границы погрешности результата измерения.

13.2. При косвенных измерениях с многократными наблюдениями оценкой действительного значения физической величины (![]() ), определяемой как функция случайной величины аргументов, служит ее среднее значение (

), определяемой как функция случайной величины аргументов, служит ее среднее значение (![]() ), полученное после вычисления средних арифметических значений

), полученное после вычисления средних арифметических значений ![]() ,

, ![]() ...

...![]() аргументов по результатам наблюдений, т.е.:

аргументов по результатам наблюдений, т.е.:

![]() . (30)

. (30)

В зависимости от вида функций (30) определяют по соответствующим формулам границы суммарной погрешности результатов измерения при доверительной вероятности ![]() =0,95 (см. Методику испытаний золоулавливающих установок тепловых электростанций и котельных. ОРГРЭС, М.; 1991).

=0,95 (см. Методику испытаний золоулавливающих установок тепловых электростанций и котельных. ОРГРЭС, М.; 1991).

Полученные значения погрешностей сравнивают со значениями допустимых погрешностей, приведенных в таблице настоящей методики.

13.3. Значения массовой концентрации золы, определенные по формуле (7) и включаемые в сводную таблицу результатов испытаний, приводятся в таблице также в пересчете на избыток воздуха ![]() =1,4 (О

=1,4 (О![]() =6%).

=6%).

Приложение 1

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

1. Пылезаборный зонд с сальником;

2. Пневмометрическая трубка с сальником;

3. Микроманометры жидкостные типа ММН-240;

4. Мановакууметры U-образные;

5. Пружинные мановакууметры;

6. Термометры типа ТЛ-2;

7. Преобразователи термоэлектрические типа ТХК или ТХА;

8. Термопреобразователи сопротивления типа ТСМ или ТСП;

9. Потенциометр постоянного тока типа ПП-1, ПП-2 и ПП-63;

10. Мост постоянного тока типа МО-62;

11. Пирометрические милливольтметры типов М-64, МВУ-6, МР-64, Ш4500, Ш4501, Щ69003 и др. по ГОСТ 13881;

12. Автоматические электронные потенциометры типов КСР, КСУ, КСМ и др. по ГОСТ 7164;

13. Газоанализаторы типа ГХМ-ЗМ;

14. Секундомер типа СОП пр2а-3;

15. Весы аналитические типа АДВ-200М;

16. Рулетка измерительная;

17. Штангенциркуль.

Приложение 2

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

1. Баки для отбора проб топлива и шлака;

2. Совок для отбора проб топлива;

3. Эжектор паровой или воздушный;

4. Переключатели 12-ти точечные типа ПМТ;

5. Зажимы винтовые;

6. Демпферные сосуды;

7. Тройники;

8. Вентиль газовый Ду 1/2 или 3/4 дюйма;

9. Газозаборные трубки;

10. Эксикатор (ГОСТ 25336-82Е);

11. Сушильный шкаф (![]() 100 °С);

100 °С);

12. Фонарик переносной.

Приложение 3

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

1. Термоэлектродный провод (ГОСТ 24335-80);

2. Провод электрический двужильный;

3. Резиновые трубки диаметром 10-12, 6-8 и 4 мм;

4. Шланг прорезиненный диаметром 20-25 мм;

5. Бета-сукно N 2, ТУ 16К71-016-88;

6. Калий едкий (ГОСТ 9285-78);

7. Пирогалол А, ТУ 6-09-5319-86;

8. Метилоранж;

9. Этиловый спирт (ГОСТ 17299-78);

10. Вакуумная смазка;

11. Технический вазелин (ГОСТ 5774-76);

12. Полиэтиленовые мешочки;

13. Лента ПХВ (изоляционная);

14. Вода дистиллированная (ГОСТ 6709-72).

Текст документа сверен по:

/ РАО "ЕЭС России". - М., 1998