РД 153-34.1-35.649-00

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

ПРИБОРОВ КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ТУРБИНЫ ТИПА ИП

ПРОИЗВОДСТВА НПО "ЭЛЕКСИР"

(г. Ростов-на-Дону)

Дата введения 2002-10-01

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

ИСПОЛНИТЕЛИ О.Н.Кузьмичев, В.А.Суворов

УТВЕРЖДЕНО Департаментом научно-технической политики и развития РАО "ЕЭС России" 10.11.2000 г.

Первый заместитель начальника А.П.Берсенев

Срок первой проверки настоящего РД - 2007 г., периодичность проверки - один раз в 5 лет.

ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ

1 ВВЕДЕНИЕ

До настоящего времени на ТЭС для контроля перемещений элементов турбины применялась морально и физически устаревшая аппаратура с низкой точностью и невысокой надежностью, не имеющая стыковки с ПЭВМ и АСУ ТП. Аппаратура НПП "Элексир" типа ИП лишена этих недостатков, имеет в зависимости от модификации различные выходные сигналы, диапазоны измерения, время задержки срабатывания аварийной сигнализации. Высокая надежность аппаратуры достигается путем применения в конструкции высоконадежных микросхем последних поколений.

При эксплуатации возникают отказы этой аппаратуры, которые оперативно могут быть устранены силами работников цеха ТАИ электростанции путем замены модулей и блоков без применения специального оборудования. Все это возможно выполнить при наличии соответствующей документации.

Настоящий документ служит пособием для работников цеха ТАИ электростанций.

2 ИЗМЕРИТЕЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ИП-8А, ИП-16, ИП-17

2.1 Общие положения

Измерители перемещений ИП-8А, ИП-16, ИП-17 предназначены для измерения осевых смещений вала ротора паровой турбины, линейных перемещений деталей и узлов энергетического или другого оборудования, преобразования величины смещения в унифицированный сигнал постоянного тока, сигнализации и формирования сигнала отключения оборудования при достижении заданного предельного значения смещения.

Аппаратура ИП-8А, ИП-17 измеряет перемещение бесконтактным способом, ИП-16 - контактным.

Аппаратура состоит из:

- обмотки возбуждения вихретокового преобразователя (далее - обмотка возбуждения);

- блока вихретокового преобразователя (далее - преобразователь);

- блока контроля (далее - блок);

- элементов крепления обмотки возбуждения, преобразователя и блока.

2.2 Техническая характеристика

Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

|

Наименование параметра |

Тип аппаратуры | ||

|

|

ИП-8А |

ИП-16 |

ИП-17 |

|

Диапазоны измерения, мм |

5-0-5 |

0-50 |

1-0-1 |

|

|

10-0-10 |

0-60 |

2-0-2 |

|

|

20-0-20 |

0-80 |

|

|

|

|

0-100 |

|

|

Унифицированный выходной сигнал, мА |

0-5 | ||

|

Основная приведенная погрешность измерения параметра и срабатывания сигнализации, %, не более: |

|

±2,5 |

±2,5 |

|

при зазоре 1,0-2,0 мм |

±5 |

|

|

|

при зазоре 0,5-2,5 мм |

±10 |

|

|

|

Основная приведенная погрешность унифицированного сигнала, %, не более: |

|

±2,5 |

±2,5 |

|

при зазоре 1,0-2,0 мм |

±5 |

|

|

|

при зазоре 0,5-2,5 мм |

±10 |

|

|

|

Дополнительная приведенная погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающей среды на 10 °С, воздействующей, %, не более: |

|

|

|

|

на блок |

±0,5 |

±0,5 |

±0,5 |

|

на обмотку возбуждения |

±1,0 |

- |

±0,5 |

|

на преобразователь |

±1,0 |

±0,5 |

±0,5 |

|

Напряжение питания, В |

220± | ||

|

Частота напряжения питания, Гц |

50±1 | ||

|

Время самопрогрева, мин, не более |

5 | ||

|

Сопротивление нагрузки унифицированного сигнала, кОм |

2 | ||

|

Количество уровней сигнализации |

2 |

2 |

4 |

|

Диапазон изменения выходного напряжения преобразователя, В |

0-10 | ||

|

Электрическое сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, МОм, не менее: |

| ||

|

блока в цепях питания и сигнализации |

40 | ||

|

обмотки возбуждения |

100 | ||

|

Электрическое сопротивление изоляции обмотки возбуждения при температуре +35 °С и относительной влажности 95±3%, МОм, не менее |

40 | ||

|

Испытательное напряжение, воздействующее на изоляцию электрических цепей блока в течение 1 мин, кВ: |

| ||

|

в цепях питания |

0,9 | ||

|

в цепях сигнализации |

0,75 | ||

|

Коммутационная возможность исполнительных реле сигнализации и защиты: |

| ||

|

при постоянном токе |

0,1-0,5 A; 24-250 В | ||

|

при переменном токе |

0,5-2,0 А; 50-220 В | ||

|

Задержка срабатывания сигнала А в зависимости от модификации, с |

0,5±0,1 | ||

2.3 Условия эксплуатации

Составные части аппаратуры предназначены для работы в следующих условиях:

Обмотка возбуждения:

- температура окружающей среды, содержащей пары и брызги турбинного масла, от 5 °С до 80 °С;

- относительная влажность до 95% при температуре 35 °С;

- вибрация в диапазоне частот от 5 до 80 Гц амплитудой до 0,15 мм;

- магнитное поле промышленной частоты напряженностью до 400 А/м.

Преобразователь:

- температура окружающей среды от 5 °С до 70 °С;

- относительная влажность до 80% при температуре 35 °С.

Блок:

- температура окружающей среды от 5 °С до 50 °С;

- относительная влажность до 80% при температуре 35 °С.

2.4 Устройство и принцип работы аппаратуры и ее составных частей

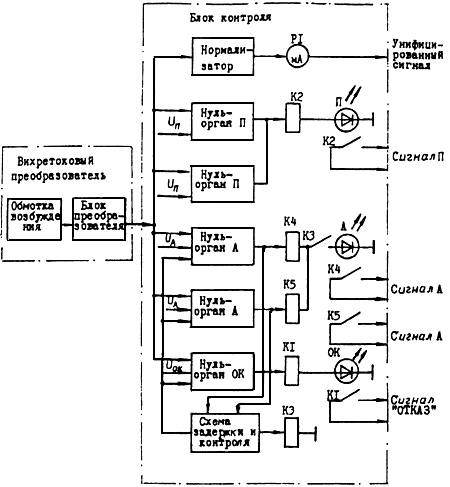

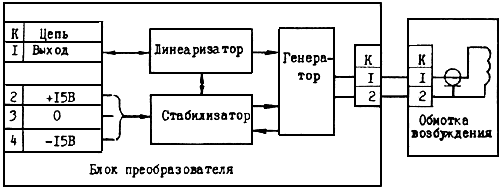

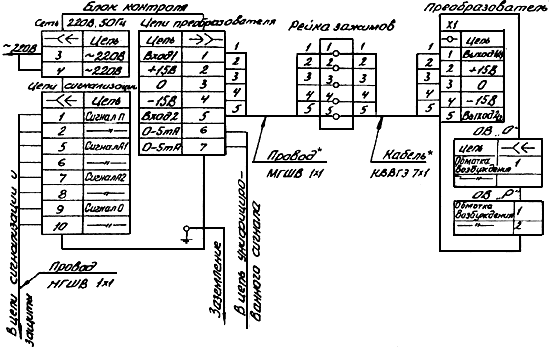

2.4.1 Структурная схема устройств приведена на рисунке 1. Преобразователь совместно с обмоткой возбуждения предназначен для генерирования высокочастотного напряжения, возбуждения в объекте контроля вихревых токов, детектирования, усиления и линеаризации выходного сигнала, преобразования величины воздушного зазора между объектом контроля и обмоткой возбуждения в напряжение постоянного тока.

Рисунок 1 - Структурная схема устройств ИП-8А, ИП-16, ИП-17

Напряжение с выхода преобразователя поступает в блок контроля, где преобразуется в унифицированный сигнал постоянного тока, сравнивается нуль-органами с заданными напряжениями (уровнями) сигнализации и защиты. При равенстве или превышении напряжения преобразователя уровней сигнализации нуль-органы П, А включают исполнительные реле К1, К2, К3, К4, которые своими контактами замыкают цепи технологической сигнализации.

Нуль-орган ОК сравнивает напряжение преобразователя с уровнями, соответствующими началу и концу рабочего диапазона измерения.

Выход значения напряжения за пределы значений рабочего диапазона сигнализируется как "отказ" аппаратуры. Это происходит также при обрывах и коротких замыканиях в обмотке возбуждения, схеме соединений или при неисправностях электрорадиоэлементов.

Исправность нуль-органов защиты (А) контролируется специальной схемой, назначение которой исключить ложные команды отключения оборудования при неисправности нуль-органа.

Преобразователь ИП-8А содержит два канала измерения: осевой и радиальный.

Осевой канал предназначен для измерения контролируемого параметра, а радиальный канал - для измерения зазора между контролируемым объектом и обмоткой возбуждения.

Наличие радиального канала обусловлено его влиянием на точность измерения осевого смещения контролируемого объекта и необходимостью компенсации этого влияния.

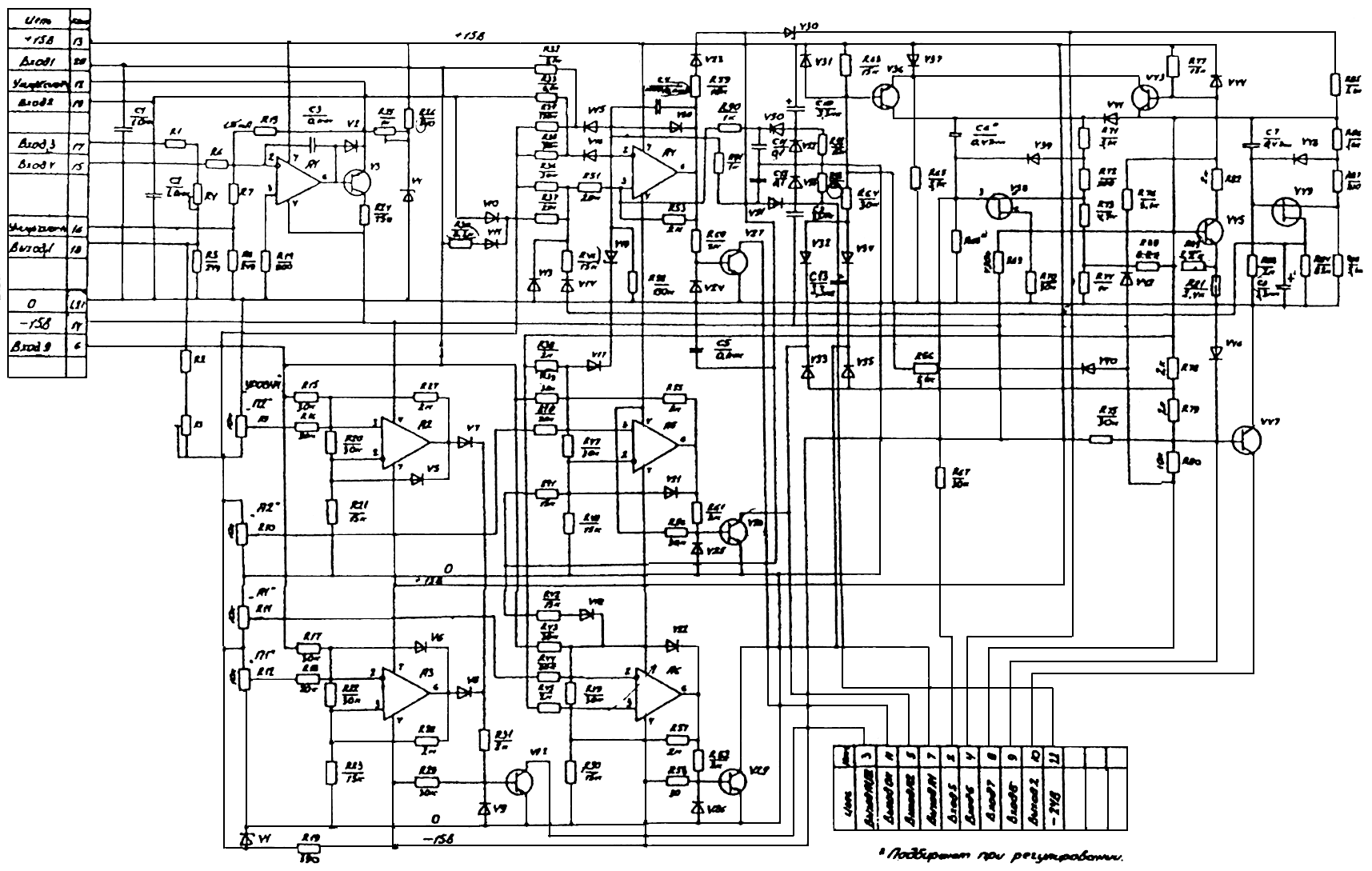

2.4.2 Электрические принципиальные схемы устройств приведены на рисунках 2-4 (см. вклейку).

Рисунок 2 - Устройство ИП-8А. Схема электрическая принципиальная. Блок контроля А1

Рисунок 3 - Устройство ИП-16. Схема электрическая принципиальная. Блок контроля А1

Рисунок 4 - Устройство ИП-17. Схема электрическая принципиальная

Вихретоковый преобразователь (рисунок 5) содержит следующие функциональные узлы: генератор, стабилизатор, линеаризатор.

Рисунок 5 - Вихретоковый преобразователь

Генератор вместе с обмоткой возбуждения создает высокочастотное электромагнитное поле, которое распространяется в пространстве и создает в металле ротора вихревые токи, приводящие к ослаблению этого поля. Ослабление происходит обратно пропорционально величине воздушного зазора между обмоткой возбуждения и металлом.

Режим генератора по постоянному току поддерживается стабилизатором, который в свою очередь поддерживает неизменным напряжение на базе транзистора генератора, независимо от потерь на вихревые токи.

Таким образом происходит одновременно детектирование высокочастотного сигнала и его усиление.

Напряжение положительной полярности на выходе преобразователя пропорционально величине воздушного зазора в диапазоне измерения.

Линейность выходной характеристики преобразователя достигается линеаризатором.

Блок контроля состоит из плат: контроля А1, реле А2, стабилизаторов A3, сигнализации А4, а также трансформатора, элементов управления и присоединительных разъемов (см. рисунки 2-4).

Значение линейного перемещения передается с преобразователя в блок контроля в форме напряжения постоянного тока пропорционально значению перемещения и изменяется в пределах 0-10 В.

Переключателем S2, расположенным на лицевой панели блока, аппаратура переключается в режим "ПРОВ" или "РАБ".

Формируемые блоком контроля сигналы выдаются через разъем Х3, а индикация выдаваемых сигналов выполняется светодиодами У1-У3 на плате сигнализации.

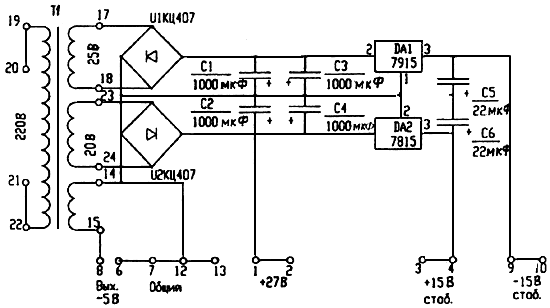

2.4.3 Электрические принципиальные схемы функциональных узлов приведены на рисунках 6 и 7.

Рисунок 6 - Плата контроля. Схема электрическая принципиальная

Рисунок 7 - Плата питания. Схема электрическая принципиальная

На плате контроля (рисунок 6, см. вклейку) расположены функциональные узлы: нормализатор, нуль-орган, схема задержки и контроля неисправностей нуль-органов аварийной сигнализации.

Нормализатор выполнен на микросхеме А1 и представляет собой инвертирующий усилитель с обратной связью по току. Транзистор У3 и другие элементы устанавливаются при унифицированном сигнале 0-20 мА; 4-20 мА.

Нуль-орган ОК выполнен на микросхеме А4, нуль-органы предупредительной сигнализации - на микросхемах А2, A3, аварийной сигнализации - на А5, А6.

Все микросхемы нуль-органов работают в усилительном режиме с обратной связью через диод при значении параметра ниже уровня сигнализации и переходят в режим насыщения при его превышении.

В режиме насыщения напряжение положительной полярности на выходе микросхемы открывает транзистор, который включает электромагнитное реле.

Назначение схемы задержки и контроля неисправности нуль-органов аварийной сигнализации - исключить срабатывание выходных реле аварийной сигнализации при прохождении импульсных помех по каналу измерения или цепям источников питания и неисправностях радиоэлементов.

Схема задержки прохождения команд выполнена на транзисторе У38. Напряжение на стоке У38 появится с временной задержкой величиной R68•С6.

Контроль неисправностей радиоэлементов нуль-органов аварийной сигнализации производится методом тестирования.

При срабатывании транзистора нуль-органа аварийной сигнализации по истечении времени задержки изменяется уставка срабатывания нуль-органа, она увеличивается на значение, обеспечивающее выключение нуль-органа. Если срабатывание нуль-органа произошло из-за неисправности радиоэлемента, то выключение его не произойдет и дальнейшее прохождение команды сигнализируется как "отказ".

При срабатывании нуль-органа после воздействия тестового сигнала он выключается, происходит повторное срабатывание нуль-органа с выдачей сигнала во внешние цепи. Увеличение уставок срабатывания нуль-органов производится через R85, У30, R41, R42.

Плата питания (см. рисунок 7) содержит выпрямители U1, U2, фильтрующие конденсаторы С1-С6 и стабилизаторы напряжений плюс 15В и минус 15В.

Стабилизаторы выполнены по схеме с коллекторной нагрузкой и защитой от коротких замыканий. Опорное напряжение задается стабилитроном У8 и подается на базу транзистора У6. Ток транзистора У6 определяется резистором R2 и является током базы выходного транзистора У5. Отрицательная обратная связь производится через диод У4.

При коротком замыкании в нагрузке диод У3 шунтирует опорное напряжение на базе транзистора У6, ток эмиттера У6 и ток базы транзистора У5 уменьшается до нуля, а транзистор У5 закрывается.

Блок искрозащиты (БИС) является разделительным узлом между искроопасными и искробезопасными цепями.

Искробезопасные цепи (обмотка возбуждения и преобразователь) устанавливаются во взрывоопасной зоне, искроопасные цепи (блок контроля с блоком искрозащиты) устанавливаются вне взрывоопасной зоны.

Блок искрозащиты обеспечивает сохранение искробезопасных значений напряжений и токов в цепях преобразователя при повреждении элементов аппаратуры и состоит из шунтирующих стабилитронов, последовательно включенных резисторов или ограничителей тока и предохранителей.

Блок содержит два сигнальных и два питающих барьера, которые ограничивают максимально допустимые токи при коротких замыканиях в цепях преобразователя и обмотки возбуждения.

Все элементы БИС представляют собой неразборный сборочный узел, устойчивый в условиях эксплуатации.

Блок БИС в условиях эксплуатации неремонтопригоден.

Максимальное напряжение холостого хода в искробезопасных цепях не более ±13 В, допустимый ток короткого замыкания не более ±25 мА.

2.4.4 Блок аппаратуры представляет собой прямоугольную металлическую конструкцию для установки на щите управления и контроля.

Показывающий прибор, органы управления, сигнальные светодиоды, предохранитель расположены на лицевой панели блока.

Органы управления и предохранитель закрываются крышкой, которая пломбируется. Электрическое соединение блока с преобразователем и внешними цепями производится через разъемы, расположенные на задней панели блока.

Все радиоэлементы, кроме реле и трансформатора, установлены на печатных платах. Платы покрыты защитным лаком. Доступ внутрь блока производится через съемную крышку.

Преобразователь представляет собой конструкцию прямоугольной формы (коробку) с крышкой, в которой установлены печатная плата, высокочастотный разъем для подключения обмотки возбуждения и зажимы для подключения контрольного кабеля.

Обмотка возбуждения аппаратуры ИП-8А, ИП-17 представляет собой катушку индуктивности, соединенную с преобразователем радиочастотным кабелем с разъемом. Для защиты от воздействия среды катушка индуктивности закрыта стаканом из фторопласта и залита эпоксидным компаундом. Вывод кабеля обмотки возбуждения из корпуса оборудования производится с помощью проходника.

Обмотка возбуждения аппаратуры ИП-16 размещена в преобразователе, который соединен выдвижным штоком с контролируемым узлом.

При перемещении контролируемого узла перемещается и шток, что дает возможность измерить значение перемещения штока.

2.5 Меры безопасности

2.5.1 К работе с аппаратурой допускаются лица, имеющие разрешение на работу в электроустановках напряжением до 1000 В и изучившие инструкцию по эксплуатации, техническое описание, а также действующие Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

2.5.2 Аппаратура должна быть надежно заземлена и иметь электрическую связь с корпусом вибропреобразователя. Значение сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной для прикосновения металлической нетоковедущей частью аппаратуры, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.

2.5.3 Ремонтные работы, смену предохранителей, модулей и блоков следует выполнять при отключенном напряжении питания.

2.5.4 На всех досках выводов (клеммниках) "сеть 220 В" должны быть установлены защитные пластиковые крышки с надписью "220 В".

2.5.5 Запрещается открывать боковую крышку блока, снимать переднюю панель, выполнять пайку при включенном разъеме Х2.

2.5.6 Измерительный блок относится к электрооборудованию общего назначения и должен устанавливаться вне взрывоопасных зон.

2.6 Техническое обслуживание

2.6.1 С целью обеспечения постоянной исправности и готовности аппаратуры к работе необходимо выполнять техническое обслуживание. Оно проводится периодически и совмещается с проверкой. В состав работ по техническому обслуживанию необходимо включить следующие:

- внешний осмотр;

- очистка аппаратуры от пыли и грязи;

- проверка работоспособности;

- проверка надежности крепления и прочности внешних соединений.

2.6.2 При внешнем осмотре обращается внимание на состояние блока, преобразователя, обмотки возбуждения, открытых участков соединительных кабелей. Все узлы, кабели и разъемы должны быть сухими и чистыми и находиться в нормальных условиях эксплуатации.

2.6.3 Учитывая, что указанные приборы могут быть задействованы в цепях защиты, очистку от пыли и грязи (с отключением питания) следует выполнять при останове основного оборудования.

Работу следует выполнять в такой последовательности:

- отключить питание;

- с помощью пылесоса или ветоши очистить от пыли и грязи внешние детали и разъемы аппаратуры, соблюдая осторожность, чтобы не нанести повреждений;

- очистку контактов разъемов следует выполнять при отключенном питании с помощью ветоши, смоченной спиртом или спиртобензиновой смесью.

2.6.4 Проверка работоспособности производится следующим образом:

- переключатель РАБ-ПРОВ перевести в положение ПРОВ;

- резистором ПРОВ, имитируя смещение объекта контроля, проверить срабатывание сигнализации, схемы контроля неисправности.

При проверке работы сигнализации отключить цепи аварийной защиты оборудования во избежание ее ложного срабатывания.

2.6.5 Проверка надежности крепления и прочности внешних соединений осуществляется визуально или приложением незначительных физических нагрузок. На электрических разъемах проверяется плотность их соединения и наличие зажимов. Крепление проводов под винт проверяется и при необходимости подтягивается с помощью отвертки.

В целях обеспечения искробезопасности в процессе профилактических работ должна проводиться проверка целостности пайки, крепления и изоляции проводов и соединительных электрических кабелей, а также проверка электрической прочности изоляции обмотки возбуждения и при необходимости их крепление, подтяжка и пайка. Проверяются также напряжение холостого хода и ток короткого замыкания искробезопасных цепей.

2.7 Ремонт

В соответствии с собранной статистической информацией большинство энергопредприятий считает необходимым проведение ремонта аппаратуры типа ИП в региональных сервисных центрах и на заводе-изготовителе. При этом ремонт по необходимости может быть выполнен оперативным персоналом ТЭС с помощью замены отказавшей аппаратуры или ее блоков, модулей и плат, которые поставляются заводом-изготовителем или сервисной организацией и находятся на складе цеха в запасе.

В случае, если энергопредприятие имеет соответствующее подразделение, укомплектованное достаточным количеством ремонтного персонала необходимой квалификации и соответствующим оборудованием, то ремонт аппаратуры типа ИП можно выполнять традиционным методом на энергопредприятии.

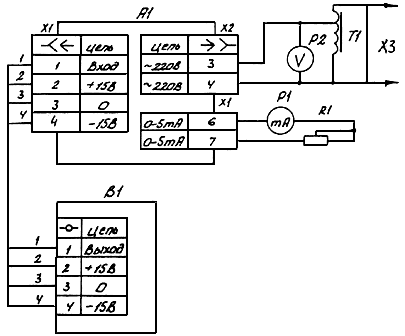

Определение отказавшего блока, модуля, а затем и отказавшей радиодетали производится с помощью тестирования или согласно схеме поверки (рисунок 8), а также с помощью тестера, магазина сопротивлений, мегаомметра и др.

Рисунок 8 - Электрическая принципиальная схема поверки

Так как аппаратура выполняет функции сигнализации и защиты оборудования, она должна работать непрерывно.

Исправность аппаратуры сигнализируется светодиодом ОК. Неисправность сигнализируется выключением светодиода и замыканием контактов реле цепи ОТКАЗ.

Если причина появления сигнала ОТКАЗ импульсные помехи или пульсация параметра, восстановление его работоспособности производится выключением и включением аппаратуры переключателем СЕТЬ.

Работа с выключенным светодиодом ОК не допускается!

Аппаратура оперативного обслуживания не требует. Крышка на лицевой панели блока должна быть закрыта и опломбирована.

Если при включении аппаратуры светодиод не включается, стрелка прибора на блоке остается в начале шкалы и нет сигнала ОТКАЗ, то вероятная причина неисправности - перегорел предохранитель, короткое замыкание в цепях питания 220 В, потеря контакта в разъемах и на досках выводов.

В этом случае следует визуально или с помощью тестера проверить или заменить предохранитель, проверить наличие контакта в разъеме, переключателе и на досках выводов, проверить целостность соединительных проводов и силового трансформатора.

Ремонт в данном случае заключается в замене неисправных узлов и деталей, восстановлении контактов в разъемах и на досках выводов и целостности проводов.

Если при включении аппаратуры или во время ее работы светодиод ОК не светится, есть сигнал ОТКАЗ, показания прибора в пределах шкалы, то вероятная причина неисправности - прошла импульсная помеха, потеря емкости одного из конденсаторов платы стабилизатора, отказ одного из нуль-органов А схемы контроля неисправности.

В данном случае следует выключить, а затем включить прибор. Если причина в импульсной помехе, то нормальная работа прибора восстановится. Если нормальная работа прибора не восстанавливается, то следует последовательно заменять нуль-орган А на заведомо исправный из запаса либо заменить плату стабилизатора целиком или один из отказавших на ней конденсаторов С1, С4, С8.

Если не работает предупредительная П или аварийная А сигнализация и выключены соответствующие светодиоды, то неисправен один из нуль-органов П или А или светодиоды.

В данном случае следует последовательно заменять нуль-органы А и П на заведомо исправные из запаса.

В дальнейшем неисправные узлы, блоки или приборы сдаются для ремонта в соответствующее подразделение цеха ТАИ ТЭС либо в сервисную региональную организацию, либо на завод-изготовитель. При выполнении ремонта в цехе ТАИ ТЭС следует пользоваться электрическими принципиальными схемами, схемами проверки и чертежами необходимых устройств, приведенных в заводской документации.

Ремонт взрывозащищенного прибора производится только предприятием-изготовителем в соответствии с требованиями действующих Руководящих документов. Ремонт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования, ПТЭ и ПТБ.

2.8 Методика поверки

2.8.1 Настоящий раздел устанавливает методы и средства поверки аппаратуры при ее выпуске и эксплуатации.

Периодичность поверки устанавливается метрологической службой предприятия, эксплуатирующего прибор.

2.8.2 При проведении поверки должны выполняться следующие работы:

- внешний осмотр;

- опробование;

- измерение сопротивления изоляции;

- проверка диапазона измерения и определение основной приведенной погрешности измерения;

- определение погрешности срабатывания сигнализации и проверка срабатывания контактов реле.

Для выполнения указанных работ необходимы следующие средства проверки:

- стенд поверочный 381007.60015;

- штатив поверочный 381007.60047;

- мегаомметр Ф4102/1 на 500 В;

- миллиамперметр М2020 (ГОСТ 8711-78);

- магазин сопротивлений Р4831 (ГОСТ 23737-79).

Примечание - Допускается замена указанных приборов и оборудования аналогичными с соответствующими метрологическими характеристиками.

2.8.3 При выполнении поверки должны соблюдаться следующие условия:

|

Температура окружающего воздуха, °С |

20±5 | |

|

Атмосферное давление, кПа |

84-106 | |

|

Относительная влажность воздуха, % |

30-80 | |

|

Напряжение питания, В |

220+4,4 | |

|

Частота напряжения питания, Гц |

50±1 | |

|

Сопротивление нагрузки унифицированного сигнала, кОм, не более |

2 |

Отсутствует вибрация, внешние электромагнитные поля.

2.8.4 Перед проведением поверки необходимо:

- установить обмотку возбуждения (преобразователя) на штативе (стенде);

- соединить преобразователь с блоком и обмоткой возбуждения (рисунок 9);

- собрать схему поверки.

Рисунок 9 - Электрическая схема подключений

_______________

![]() Допускается применение других марок гибкого провода и экранированного кабеля.

Допускается применение других марок гибкого провода и экранированного кабеля.

2.8.5 При проведении внешнего осмотра должно быть проверено следующее:

- комплектность поверяемого устройства;

- отсутствие повреждений;

- четкость фиксации положений органов управления;

- чистота гнезд разъемов.

2.8.6 Для опробования устройства:

- выполнить работы по п.2.8.4;

- установить нуль прибора (начало шкалы) на блоке устройства при выключенном напряжении питания;

- установить воздушный зазор между обмоткой возбуждения и контрольной поверхностью штатива (стенда) - рисунки 10, 11, 12;

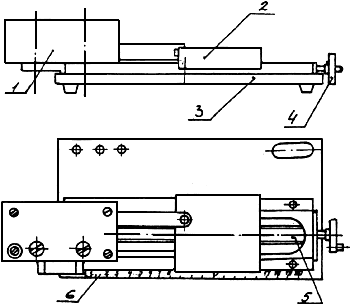

- включить напряжение питания устройства и, имитируя на штативе (стенде) смещение объекта контроля, опробовать его работу.

1 - обмотка возбуждения; 2 - каретка; 3 - основание; 4 - маховичок; 5 - винт;

6 - микрометр зазора; 7 - микрометр смещения

Рисунок 10 - Установка обмотки возбуждения устройства ИП-8А на стенде

Примечание - Детали стенда, не используемые при поверке устройства ИП-8А, не показаны.

1 - преобразователь; 2 - каретка; 3 - основание; 4 - маховичок; 5 - винт; 6 - шкала отсчета

Рисунок 11 - Установка преобразователя устройства ИП-16 на стенде

Примечание - Детали стенда, не используемые при поверке преобразователя ИП-16, не показаны.

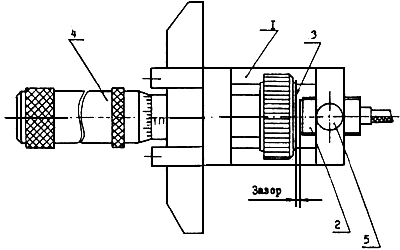

1 - штатив; 2 - обмотка возбуждения; 3 - образец; 4 - глубиномер микрометрический; 5 - стопорный винт

Рисунок 12 - Установка обмотки возбуждения устройства ИП-17 на поверочном штативе

2.8.7 Определение электрического сопротивления изоляции цепей блока и обмотки возбуждения производится раздельно мегаомметром (см. рисунки 2, 3, 4).

Перед измерением сопротивления изоляции соединить штыри 3 и 4 разъема Х2 и все штыри разъема Х3.

Измерение сопротивления изоляции производится между штырями разъемов и зажимом "ЗЕМЛЯ". Переключатель "СЕТЬ" на блоке должен быть включен. Измерение сопротивления изоляции обмотки возбуждения производится между ее корпусом и корпусом разъема. Сопротивление изоляции цепей блока должно быть не менее, 40 МОм, цепей обмотки возбуждения - не менее 100 МОм.

2.8.8 При поверке диапазона измерения, определении основной приведенной погрешности измерения и унифицированного сигнала установить на поверочном штативе (стенде) обмотку возбуждения (преобразователь) в начальное положение, при котором показание прибора равно нулю.

На штативе (стенде) установить поочередно, через каждые 10% диапазона ряд значений смещения (в дальнейшем именуемого параметром), а по прибору на блоке и миллиамперметру в цепи унифицированного сигнала определить соответствующие параметру значения показания и унифицированного сигнала.

Значения основной приведенной погрешности ![]() и

и ![]() (%) определяются по формулам:

(%) определяются по формулам:

- для измерения смещения

![]() , (1)

, (1)

где ![]() - смещение по блоку, мм;

- смещение по блоку, мм;

![]() - смещение по микрометру, мм;

- смещение по микрометру, мм;

![]() - диапазон измерения, мм;

- диапазон измерения, мм;

- для унифицированного сигнала

![]() , (2)

, (2)

где ![]() - унифицированный сигнал по миллиамперметру, мА;

- унифицированный сигнал по миллиамперметру, мА;

![]() - масштабный коэффициент (3)

- масштабный коэффициент (3)

(здесь ![]() - нормирующее значение унифицированного сигнала,

- нормирующее значение унифицированного сигнала, ![]() равно 5; 16; 20 мА);

равно 5; 16; 20 мА);

![]() - конечное значение левой (отрицательной) части диапазона измерения, мм.

- конечное значение левой (отрицательной) части диапазона измерения, мм.

Если устройство имеет диапазон унифицированного сигнала 4-20 мА, в показаниях миллиамперметра необходимо вводить поправку - вычитать 4 мА.

Максимальное значение основной приведенной погрешности не должно превышать значений, указанных в таблице 1.

2.8.9 При определении погрешности срабатывания сигнализации и проверке срабатывания контактов реле установить значение уровней срабатывания сигнализации согласно таблице 2 по методике п.2.8.8.

Таблица 2

|

Значение уровня сигнализации, % диапазона |

Обозначение задатчика уровня |

Наименование сигнализации |

|

-20 |

П1 |

П |

|

-80 |

А1 |

А |

|

+80 |

А2 |

А |

|

+20 |

П2 |

П |

Примечание - Допускается устанавливать любые значения уровней сигнализации.

На штативе (стенде), плавно изменяя значения параметра от нуля до уровня сигнализации, добиться включения соответствующего светодиода.

Внимание! Так как срабатывание сигнализации А происходит с задержкой, то для исключения погрешности измерение параметра в диапазоне уровня сигнализации необходимо выполнять медленно.

Испытание повторить не менее трех раз по каждому уровню.

Срабатывание контактов реле проверяется на соответствующих штырях разъема цепи сигнализации.

Погрешность срабатывания сигнализации с ![]() (%) определяется по формуле

(%) определяется по формуле

![]() , (4)

, (4)

где ![]() - установленное значение уровня сигнализации, мм;

- установленное значение уровня сигнализации, мм;

![]() - показание микрометра в момент включения светодиода, мм;

- показание микрометра в момент включения светодиода, мм;

![]() - показание шкалы прибора в момент включения светодиода, мм.

- показание шкалы прибора в момент включения светодиода, мм.

Погрешность сигнализации не должна превышать значений, указанных в таблице 1.

Положительные результаты поверки заносятся в формуляр, а на лицевой панели блока ставится клеймо поверителя.

Устройство, не удовлетворяющее требованием настоящей методики, считается не прошедшим аттестацию. Оформляется соответствующая запись в формуляре и устройство направляется в ремонт либо в подразделение цеха ТАИ, либо в сервисную организацию.

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: СПО ОРГРЭС, 2002