ГОСТ 26374-84

(СТ СЭВ 4490-84)

Группа Б19

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ

Метод определения общей и органической серы

Combustible natural gases. Method for determination

of total and organic sulphur content

ОКСТУ 0209

Срок действия с 01.01.87

до 01.01.92*

________________

* Ограничение срока действия снято

Постановлением Госстандарта СССР

от 27.06.91 N 1095. (ИУС N 10, 1991 г.).

Примечание

РАЗРАБОТАН Министерством газовой промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

А.И.Гриценко, А.К.Карпов, В.П.Булычев, Л.Н.Зайцева, Г.С.Павлова

ВНЕСЕН Министерством газовой промышленности

Член Коллегии А.Д.Седых

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 декабря 1984 г. N 4720

Настоящий стандарт устанавливает методы определения общей серы при содержании в газе до 30 мг/м![]() и органической серы при содержании в газе от 5 до 30 мг/м

и органической серы при содержании в газе от 5 до 30 мг/м![]() .

.

Сущность метода заключается в гидрировании серосодержащих органических соединений избытком влажного водорода в кварцевой трубке с платиновым катализатором, нагретым до (950±10) °С, с последующим поглощением сероводорода раствором ацетата цинка и фотоколориметрическим или спектрофотометрическим определением метиленового синего, образующегося в кислой среде при взаимодействии сернистого цинка с диметил-![]() -фенилендиамином в присутствии хлорного железа.

-фенилендиамином в присутствии хлорного железа.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4490-84.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ СЕРЫ

1.1. Отбор проб

Пробы газа отбирают в соответствии с требованиями ГОСТ 18917-82 в сухие пробоотборники из нержавеющей стали или стеклянные газовые пипетки, или прибор ППГ способом сухой продувки.

1.2. Аппаратура, материалы и реактивы

Трубка кварцевая длиной примерно 50 см, внутренним диаметром 6-8 мм.

Печь электрическая для нагревания кварцевой трубки до температуры (950±10) °С.

Термопара платино-платинородиевая.

Милливольтметр для индикации температуры печи.

Автотрансформатор лабораторный регулировочный (ЛАТР).

Катализатор: платиновая проволока с 5-10% родия или платиновая, диаметром от 0,05 до 0,5 мм (масса 10-15 г).

Реометр стеклянный лабораторный типа РКС 1-0,06 и РКС 1-0,4 или РКС 2-0,06 и РКС 2-0,4 по ГОСТ 9932-75 или ротаметр РМ на соответствующие расходы по ГОСТ 13045-81.

Секундомер по ГОСТ 5072-79.

Вентиль игольчатый по ГОСТ 23230-78.

Кран трехходовой стеклянный по ГОСТ 7995-80.

Склянка для промывания газа СН-1-100, СН-2-100 по ГОСТ 25336-82.

Трубка резиновая медицинская по ГОСТ 3399-76 или техническая по ГОСТ 5496-78.

Пробоотборник из нержавеющей стали.

Пипетки для отбора проб газа вместимостью 1000 см![]() или прибор ППГ по ГОСТ 18954-73.

или прибор ППГ по ГОСТ 18954-73.

Водород по ГОСТ 3022-80, объемная доля не менее 99,5%.

Азот газообразный по ГОСТ 9293-74, объемная доля не менее 99,5%.

Воздух сжатый.

Уголь активированный гранулированный марки АГ-3.

Аппаратура, материалы и реактивы для определения сероводорода по ГОСТ 22387.2-83, п.2.2.

1.3. Подготовка к испытанию

1.3.1. Построение градуированного графика

Для фотоколориметрического определения сероводорода строят градуировочный график по ГОСТ 22387.2-83, п.2.3.1.

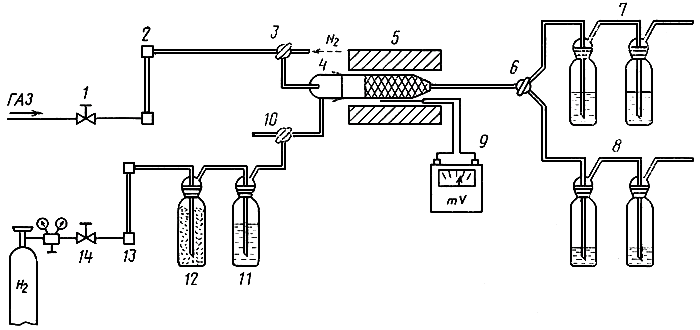

1.3.2. Схема установки для проведения испытания приведена на черт.1.

1, 14 - игольчатые вентили; 2, 13 - реометры; 3, 6, 10 - трехходовые краны; 4 - кварцевая трубка;

5 - электрическая печь; 7 - склянки с дистиллированной водой; 8 - склянки с поглотительным раствором;

9 - милливольтметр; 11 - склянка-увлажнитель водорода; 12 - склянка с активированным углем

Черт.1

Аппаратуру установки соединяют стеклянными трубками встык на резиновых соединениях. Резиновые трубки предварительно кипятят не менее 3 ч в 20-30%-ном растворе щелочи для извлечения из них серы, а затем кипячением в свежих порциях воды отмывают от щелочи.

Платиновую проволоку сматывают спиралью длиной 8-10 см и помещают в середину кварцевой трубки так, чтобы сечение трубки было полностью заполнено.

Кварцевую трубку помещают в печь так, чтобы ее часть с катализатором находилась в середине нагреваемой зоны трубчатой печи.

Склянки для промывания газа 7, 11 заполняют до половины дистиллированной водой.

В две склянки с поглотительным раствором 8 наливают по 30 см![]() 2%-ного раствора ацетата цинка.

2%-ного раствора ацетата цинка.

Линию для подачи испытуемого газа продувают испытуемым газом через кран 3 в атмосферу, а линию для подачи водорода - водородом через кран 10 в атмосферу в течение 3-5 мин. Затем к крану 3 подключают азот и продувают им остальную часть установки с помощью крана 6, переключая его вначале на склянки 8, а затем на склянки 7 в течение 5-10 мин для удаления воздуха из системы во избежание взрыва.

После продувки аппаратуры азотом линию подачи азота отключают.

Кран 10 переключают на линию подачи водорода. Устанавливают скорость потока водорода 20 дм![]() /ч по реометру 13 и направляют поток водорода через склянку 12 с активированным углем, увлажнитель 11 в кварцевую трубку 4 и через кран 6 - в склянки 7.

/ч по реометру 13 и направляют поток водорода через склянку 12 с активированным углем, увлажнитель 11 в кварцевую трубку 4 и через кран 6 - в склянки 7.

Не прекращая потока водорода, включают электрическую печь 5 и нагревают ее до (950±10) °С в течение 30 мин.

1.4. Проведение испытания

1.4.1. После достижения заданной температуры (950±10) °С с помощью крана 3 в кварцевую трубку 4 и склянки 7 подают испытуемый газ.

Регулируя вентилем 1 по предварительно отградуированному реометру 2, устанавливают расход испытуемого газа 3 дм![]() /ч. Стабилизируют скорость потока водорода на 20 дм

/ч. Стабилизируют скорость потока водорода на 20 дм![]() /ч.

/ч.

Затем краном 6 газовую смесь направляют в склянки 8 с ацетатом цинка и одновременно включают секундомер.

После окончания пропускания необходимого объема испытуемого газа, который устанавливают предварительным опытом, краном 6 поток газовой смеси направляют в склянки 7 с дистиллированной водой и одновременно отсчитывают время на секундомере. Отключают подачу испытуемого газа. Отсоединяют склянки 8 с раствором ацетата цинка от установки.

Записывают температуру и барометрическое давление.

В зависимости от предполагаемой концентрации общей серы ориентировочный объем испытуемого газа на гидрирование определяют по табл.1.

Таблица 1

|

Концентрация общей серы, мг/м |

Объем пробы газы, дм |

|

До 2 |

Св. 30 |

|

Св. 2 до 5 |

От 30 до 15 |

|

" 5 " 10 |

" 15 " 4 |

|

" 10 " 20 |

" 4 " 2 |

|

" 20 " 30 |

" 2 " 1 |

1.4.2. По окончании испытания выключают печь. В систему, не прекращая подачи водорода, подключают азот, а затем отключают водород. Через 10 мин отключают азот и отсоединяют от установки склянки 7 с дистиллированной водой.

1.4.3. В первую склянку 8 с раствором ацетата цинка добавляют 5 см![]() раствора диамина, перемешивают, добавляют 1 см

раствора диамина, перемешивают, добавляют 1 см![]() раствора хлорного железа и вновь перемешивают. Затем содержимое склянки переводят количественно в мерную колбу вместимостью 50 см

раствора хлорного железа и вновь перемешивают. Затем содержимое склянки переводят количественно в мерную колбу вместимостью 50 см![]() и доливают до метки дистиллированной водой.

и доливают до метки дистиллированной водой.

Измеряют оптическую плотность раствора при тех же условиях, как и при построении градуировочного графика по п.1.3.1.

1.4.4. Перед каждым последующим анализом новой пробы проводят контрольный опыт так же как и при испытании, но без подачи испытуемого газа. Раствор ацетата цинка после добавки реагентов не должен окрашиваться.

1.4.5. После каждых пяти испытаний для очистки катализатора от загрязнений отключают от установки водород и всю систему тщательно продувают азотом, а затем через раскаленный катализатор пропускают поток воздуха.

После очистки катализатора аппаратуру снова продувают азотом.

1.5. Обработка результатов

1.5.1. Концентрацию общей серы (![]() ) в мг/м

) в мг/м![]() вычисляют по формуле

вычисляют по формуле

![]() ,

,

где ![]() - масса сероводорода в растворе ацетата цинка, находят по градуировочному графику на основе измерения оптической плотности, мкг;

- масса сероводорода в растворе ацетата цинка, находят по градуировочному графику на основе измерения оптической плотности, мкг;

![]() - объем испытуемого газа, приведенный к условиям 20 °С и 101,325 кПа, дм

- объем испытуемого газа, приведенный к условиям 20 °С и 101,325 кПа, дм![]() ;

;

0,941 - коэффициент пересчета на серу.

1.5.2. Допускаемые расхождения между двумя последовательными определениями не должны превышать значений, приведенных в табл.2.

Таблица 2

|

Концентрация сероводорода, мг/м |

Допускаемые расхождения, мг/м |

|

До 1 |

0,2 |

|

Св. 1 до 5 |

0,4 |

|

" 5 " 30 |

10% от полученного среднего значения |

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ СЕРЫ

Органическую серу определяют в газах, предварительно освобожденных от сероводорода.

2.1. Отбор проб

2.1.1. Пробы газа отбирают в соответствии с ГОСТ 18917-82 в пробоотборники из нержавеющей стали (контейнеры), стеклянные газовые пипетки или прибор ППГ.

Верхние краны пипеток и пипеток к прибору ППГ должны соответствовать трехходовому серповидному крану по ГОСТ 7995-80.

2.1.2. При отборе проб в пипетки или прибор испытуемый газ освобождают от сероводорода непосредственно на месте отбора.

Для этого газ предварительно пропускают через две поглотительные склянки, заполненные 50-100 см![]() 2%-ного раствора ацетата цинка или 30%-ного подкисленного хлористого кадмия, а затем - в сухие пипетки для отбора пробы.

2%-ного раствора ацетата цинка или 30%-ного подкисленного хлористого кадмия, а затем - в сухие пипетки для отбора пробы.

Соединительные трубки должны быть из алюминия или стекла и соединяться встык резиновыми трубками.

2.1.3. Пробоотборную линию продувают газом при открытых кранах газовых пипеток и открытом на атмосферу винтовом зажиме тройника, находящегося перед поглотительными склянками. Затем поток газа через поглотительные склянки и пипетки регулируют винтовым зажимом со скоростью, не превышающей 100 дм![]() /ч.

/ч.

Продувают пробоотборные пипетки очищенным от сероводорода газом так, чтобы количество продувочного газа в 10-15 раз превышало вместимость пипеток. Расход газа измеряют газовым счетчиком на выходе после пипеток.

2.1.4. По окончании отбора проб закрывают вначале выходной кран пипетки, а затем входной (чтобы создать небольшое избыточное давление). Пипетку отсоединяют от пробоотборной линии и проверяют на герметичность погружением кранов в сосуд с водой.

2.1.5. В зависимости от предполагаемой концентрации органической серы объем газа, отобранный на испытание в пипетки, должен соответствовать указанному в табл.3.

Таблица 3

|

Концентрация органической |

Объем пробы газа, дм |

|

Св. 5 до 10 |

4 |

|

" 10 " 20 |

2 |

|

" 20 " 30 |

1 |

2.1.6. В контейнеры под давлением пробы газа отбирают без очистки от сероводорода. Очистку производят перед анализом, как указано в п.2.1.2.

2.2. Аппаратура, материалы и реактивы

Аппаратура, применяемая для определения общей серы (п.1.2).

Трубка соединительная стеклянная (тройник) по ГОСТ 23932-79.

Зажим винтовой.

Склянки для промывания газа СН-1-100, СН-1-500, СН-1-200 по ГОСТ 25336-82.

Счетчик газовый барабанный типа ГСБ-400.

Кадмий хлористый по ГОСТ 4330-76, 30%-ный водный раствор.

2.3. Подготовка к испытанию

2.3.1. Для фотоколориметрического определения сероводорода строят градуировочный график по п.1.3.1.

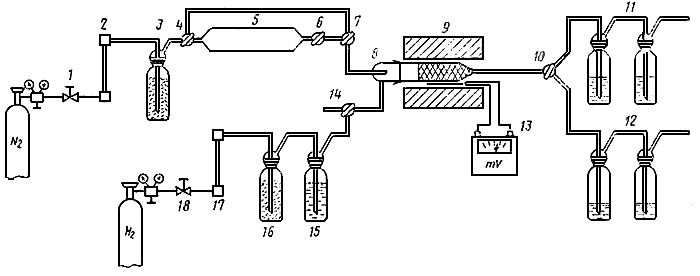

2.3.2. Собирают установку для гидрирования (черт. 2).

1, 18 - игольчатые вентили; 2, 17 - реометры; 3, 16 - склянки с активированным углем;

4, 7, 10, 14 - трехходовые краны; 5 - газовая пипетка; 6 - одноходовой кран; 8 - трубка кварцевая;

9 - электрическая печь; 11 - склянки с дистиллированной водой; 12 - склянки с поглотительным раствором;

13 - милливольтметр; 15 - склянка-увлажнитель водорода

Черт.2

Установку собирают встык стеклянными трубками на резиновых соединениях, подготовленных как указано в п.1.3.2.

Склянки 12 заполняют 30 см![]() 2%-ного раствора ацетата цинка.

2%-ного раствора ацетата цинка.

Склянки 11, 15 заполняют наполовину дистиллированной водой.

Устанавливают кварцевую трубку с катализатором в печь как указано в п.1.3.2.

2.3.3. Газовую пипетку с пробой газа в течение 30 мин выдерживают в помещении, где проводят испытание, и затем поворотом крана давление газа в пипетке приводят к атмосферному и подключают пипетку к установке (см. черт.2).

2.3.4. Пробу газа, предварительно отобранную в контейнер, переводят в газовую пипетку известной вместимости вытеснением запирающей жидкости с последующей продувкой ее 4-5-кратным объемом испытуемого газа, предварительно очищенного от сероводорода в склянках, помещенных перед пипеткой, по п.2.1.2. Готовят газовую пипетку, как указано в п.2.3.3.

2.3.5. Установку продувают азотом. Первоначально при закрытых кранах 6, 10, регулируя вентилем 1, продувают линию азотом через краны 4, 7, 14 в атмосферу. Продувку проводят в течение 3-5 мин со скоростью 5 дм![]() /ч, установленной по реометру 2.

/ч, установленной по реометру 2.

Затем при закрытом кране 14 продувают азотом в течение 10 мин остальную часть установки с помощью крана 10, переключая его вначале на склянки 12, а затем - склянки 11.

Линию подачи водорода через кран 14 продувают водородом в атмосферу в течение 3-5 мин. После чего поток водорода направляют в кварцевую трубку 8 и склянки 11 со скоростью 20 дм![]() /ч, установленной по реометру 17.

/ч, установленной по реометру 17.

Стабилизируют поток азота со скоростью 5 дм![]() /ч.

/ч.

Включают нагрев печи.

2.4. Проведение испытания

2.4.1. После достижения заданной температуры (950±10) °С переключением крана 10 поток газов направляют в поглотительные склянки 12 с раствором ацетата цинка. Открывают кран 6 пипетки 5 с пробой газа, переключают краны 4, 7 и азотом вытесняют пробу из пипетки в кварцевую трубку 8 для гидрирования. Вытеснение пробы газа азотом проводят не менее 1 ч.

После окончания испытания поток газов направляют в склянки 11 с дистиллированной водой.

Записывают температуру и барометрическое давление.

Склянки 12 с раствором ацетата цинка отсоединяют от установки и далее определяют как указано в п.1.4.3.

Отключают печь, подачу водорода, а затем через 10 мин - подачу азота и отсоединяют склянки 11 от установки.

2.4.2. Подготовку установки к анализу новой пробы производят как указано в пп.1.4.4, 1.4.5.

2.5. Обработка результатов

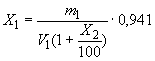

2.5.1. Концентрацию органической серы (![]() ) в мг/м

) в мг/м![]() вычисляют по формуле

вычисляют по формуле

,

,

где ![]() - масса сероводорода в растворе ацетата цинка, которую находят по градуировочному графику на основе измерения оптической плотности, мкг;

- масса сероводорода в растворе ацетата цинка, которую находят по градуировочному графику на основе измерения оптической плотности, мкг;

![]() - объем пробы газа в газовой пипетке, приведенный к условиям 20 °С и 101,325 кПа, дм

- объем пробы газа в газовой пипетке, приведенный к условиям 20 °С и 101,325 кПа, дм![]() ;

;

![]() - объемная доля сероводорода в неочищенном исходном газе, %;

- объемная доля сероводорода в неочищенном исходном газе, %;

0,941 - коэффициент пересчета на серу.

Поправку на объем удаленного из пробы сероводорода (![]() ) учитывают при объемной доле его в газе более 1%. Сероводород определяют по ГОСТ 22387.2-83.

) учитывают при объемной доле его в газе более 1%. Сероводород определяют по ГОСТ 22387.2-83.

2.5.2. Допускаемые расхождения между двумя последовательными определениями не должны превышать 10% от полученного среднего значения.

Текст документа сверен по:

официальное издание

Госстандарт СССР -

М.: Издательство стандартов, 1985