- USD ЦБ 03.12 30.8099 -0.0387

- EUR ЦБ 03.12 41.4824 -0.0244

|

Краснодар:

|

погода |

Курсы

Индексы

- DJIA 03.12 12019.4 -0.01

- NASD 03.12 2626.93 0.03

- RTS 03.12 1545.57 -0.07

ИНСТРУКЦИЯ

ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ ГОРНЫХ РАБОТ НА ПЛАСТАХ,

ОПАСНЫХ ПО ВНЕЗАПНЫМ ВЫБРОСАМ УГЛЯ, ПОРОДЫ И ГАЗА

Приложение к разделу 5 главы II

"ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ"

РАЗРАБОТАНА Минуглепромом СССР и Госгортехнадзором СССР

УТВЕРЖДЕНА Минуглепромом СССР и Госгортехнадзором СССР 18 апреля 1989 г.

СОГЛАСОВАНА с ЦК профсоюза рабочих угольной промышленности 15 октября 1987 г.

1.1. Газодинамические явления

1.1.1. Газодинамические явления происходят при ведении работ в забоях горных выработок газоносных пластов (пород) и представляют собой быстропротекающее разрушение призабойной части угольного или породного массива, сопровождающееся отбросом или смещением угля (породы) в горную выработку и повышенным газовыделением.

К газодинамическим явлениям относятся: внезапные выбросы угля и газа (внезапные выдавливания), обрушения (высыпания) угля с попутным газовыделением, внезапные выбросы породы и газа.

1.1.2. Положения настоящей Инструкции распространяются на внезапные выбросы угля и газа (внезапные выдавливания), внезапные выбросы породы и газа.

Внезапные выбросы угля и газа

1.1.3. Внезапный выброс угля и газа представляет собой сложное газодинамическое явление, протекающее в несколько стадий:

накопление и перераспределение потенциальной энергии упругих деформаций угольного пласта и вмещающих пород, переход угольного пласта в призабойной части в предельно напряженное состояние, повышение трещиноватости, понижение прочности угля и повышение количества свободного газа (подготовительная стадия);

быстрое разрушение напряженной призабойной части пласта, сопровождающееся трещинообразованием, дроблением угля, интенсивной десорбцией метана, приводящей к увеличению энергии свободного газа;

лавинно развивающееся разрушение угольного массива под действием горного и газового давления;

вынос разрушенного угля в потоке расширяющегося газа;

прекращение процесса разрушения угольного массива и постепенное уменьшение газовыделения.

1.1.4. Внезапному выбросу угля и газа могут предшествовать предупредительные признаки: выдавливание или высыпание угля из забоя, удары и трески различной силы и частоты в массиве; отскакивание кусочков угля и шелушение забоя, уменьшение прочности угля, резкое увеличение газовыделения в выработку, зажатие бурового инструмента, выброс штыба и газа при бурении шпуров (скважин).

1.1.5. Отличительными признаками внезапного выброса угля и газа являются:

а) отброс угля от забоя на расстояние, превышающее протяженность возможного размещения его под углом естественного откоса;

б) образование в угольном массиве полости;

в) смещение угля в выработку;

г) повышенное по сравнению с обычным выделение газа в горную выработку, при котором относительное газовыделение больше разности между природной газоносностью пласта и остаточной газоносностью выброшенного угля.

1.1.6. Дополнительными признаками внезапных выбросов угля и газа могут быть: повреждение и отброс оборудования, наличие тонкой угольной пыли на откосе выброшенного угля и на крепи.

1.1.7. Внезапные выбросы угля и газа подразделяются на:

1) выбросы угля и газа, происшедшие впервые на пластах, ранее считавшихся невыбросоопасными;

2) выбросы угля и газа, происшедшие на выбросоопасных пластах, на которых паспортом предусмотрено применение прогноза или способов предотвращения выбросов;

3) выбросы угля, происшедшие при производстве сотрясательного взрывания;

4) выбросы угля и газа, происшедшие при выемке угля механизмами с дистанционным управлением без прогноза и способов предотвращения выбросов; 5) внезапные выдавливания угля с повышенным газовыделением.

Внезапные выбросы породы и газа

1.1.8. Внезапный выброс породы и газа представляет собой газодинамическое явление, возникающее в газоносных породах и характеризующееся быстроразвивающимся разрушением массива с отбросом породы и выделением газа.

1.1.9. Отличительными признаками выброса породы и газа являются:

а) образование в массиве полости, оконтуренной породой, расслоившейся на тонкие чешуеобразные пластинки;

б) отброс породы от забоя и дробление значительной ее части до размеров крупнозернистого песка;

в) повышенное выделение газа в выработку.

1.2. Разделение шахтопластов на категории опасности

по внезапным выбросам угля, породы и газа

1.2.1. Шахтопласты подразделяют на выбросоопасные, угрожаемые и невыбросоопасные. В отдельных случаях выделяют особо выбросоопасные шахтопласты или участки.

1.2.2. К выбросоопасным относят пласты в пределах шахтного поля, на которых произошли внезапные выбросы угля, породы и газа, или выбросоопасность которых установлена текущим прогнозом. Для условий Донецкого бассейна при выявлении на пласте опасной зоны выбросоопасность пласта уточняется экспертной оценкой МакНИИ.

К угрожаемым относят пласты в пределах шахтного поля с глубин, определенных в соответствии с п. 2.1.3.

1.2.3. При этажном способе подготовки шахтного поля шахтопласт считают выбросоопасным ниже отметки вентиляционного штрека того горизонта, на котором произошел первый выброс угля и газа, или выбросоопасность которого установлена прогнозом и экспертной оценкой. Если первый выброс или опасная зона имели место на отметке вентиляционного штрека, границу перевода шахтопласта в категорию выбросоопасных переносят на 100 м по восстанию.

При панельном или погоризонтном способах подготовки шахтопласт считают выбросоопасным с изогипсы, проходящей на расстоянии 100 м по пласту выше отметки первого выброса угля и газа или опасной зоны, установленной прогнозом или экспертной оценкой.

1.2.4. К особо выбросоопасным относят шахтопласты или участки: в зонах активных по выбросам тектонических нарушений; в зонах повышенного горного давления (ПГД), осложненных геологическими нарушениями; при переходе створов с краевыми частями целиков или остановленных забоев; на пластах с незащищенной нижней частью этажа.

1.2.5. Перечень и порядок отработки особо выбросоопасных шахтопластов или участков, выбросоопасных, угрожаемых, защитных шахтопластов, выбросоопасных пород, переход створов, необходимость применения методов прогноза или способов предотвращения выбросов, а также места заложения рассечных печей (гезенков) на крутом падении ежегодно до утверждения планов развития горных работ определяет комиссия под председательством технического директора производственного объединения (главного инженера, комбината, треста) в составе представителей управления округа Госгортехнадзора, МакНИИ (ВостНИИ), ВНИМИ, бассейнового технологического института и утверждает совместным приказом производственного объединения и управления округа Госгортехнадзора.

При разработке мероприятий по безопасному ведению работ необходимо предусматривать максимальное использование региональных способов предотвращения выбросов.

1.3. Порядок применения комплекса мер для безопасной разработки

выбросоопасных и угрожаемых шахтопластов

1.3.1. Для безопасной разработки выбросоопасных и угрожаемых угольных пластов предусматривают следующие меры:

а) прогноз выбросоопасности;

б) опережающую разработку защитных пластов;

в) систему разработки и технологию в очистных и подготовительных забоях, снижающих вероятность возникновения внезапных выбросов угля и газа;

г) способы предотвращения внезапных выбросов угля и газа и контроль их эффективности;

д) мероприятия по обеспечению безопасности работающих.

Разработку выбросоопасных пластов необходимо осуществлять в соответствии с "Технологическими схемами разработки пластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа".

1.3.2. Прогноз выбросоопасности пластов должны применять в порядке, предусмотренном разделом 2.

1.3.3. Вскрытие пластов, а также очистные и подготовительные работы в пределах защищенных зон производят без применения прогноза выбросоопасности и способов предотвращения внезапных выбросов угля, породы и газа, а взрывные работы ведут в режиме, предусмотренном для сверхкатегорных по газу шахт.

1.3.4. Незащищенные выбросоопасные угольные шахтопласты должны отрабатываться с применением прогноза и способов предотвращения внезапных выбросов.

Региональные способы предназначены для заблаговременной обработки угольного массива впереди очистных и подготовительных забоев.

К региональным способам относятся: опережающая отработка защитных пластов, дегазация угольных пластов, увлажнение угольных пластов.

Перечень пластов (участков), где должны применяться региональные способы предотвращения внезапных выбросов, определяют ВНИМИ и МакНИИ (ВостНИИ) на стадии составления проектов строительства шахт (горизонтов), а на действующих шахтах - ежегодно при подготовке годовых программ горных работ.

Локальные способы предназначены для приведения призабойной части угольного массива в невыбросоопасное состояние, их осуществляют со стороны очистных или подготовительных забоев.

К локальным способам относятся: низконапорное увлажнение угольного пласта, гидрорыхление, гидроотжим пласта, бурение опережающих скважин, гидровымывание опережающих полостей, образование разгрузочных пазов и щелей, торпедирование угольного массива.

Во всех случаях применения региональных и локальных способов предотвращения внезапных выбросов угля и газа необходимо осуществлять контроль их эффективности.

1.3.5. При разработке незащищенных выбросоопасных угольных шахтопластов должны применяться следующие мероприятия по обеспечению безопасности работающих: производство взрывных работ в режиме сотрясательного взрывания; схемы вентиляции, обеспечивающие устойчивое проветривание забоев с подсвежением исходящей из очистного забоя струи воздуха; регламентацию последовательности выполнения технологических процессов и способов предотвращения внезапных выбросов угля и газа при работе в опасных зонах; организацию телеметрического контроля за содержанием метана в очистных и подготовительных забоях, в том числе при сотрясательном взрывании в угольных и смешанных забоях; устройство индивидуального и групповых отводов сжатого воздуха, переносных спасательных пунктов; телефонную связь; дистанционное управление машинами и механизмами.

Для особо выбросоопасных шахтопластов и участков технический директор производственного объединения по согласованию с МакНИИ (ВостНИИ) определяет комплекс мер в соответствии с п. 1.3.1, а также дополнительные мероприятия (устанавливается скорость подвигания очистных и подготовительных забоев, технологические перерывы между производственными процессами, максимальная глубина ниш). Контроль продолжительности технологического перерыва между производственными процессами при струговой выемке угля обеспечивается аппаратурой АКМ с телеметрической регистрацией.

Горные работы в зонах влияния геологических нарушений на пологих выбросоопасных пластах Донбасса осуществляют в соответствии с рекомендациями, изложенными в приложении 1.

1.4. Общая организация работ по борьбе с внезапными

выбросами угля, породы и газа

1.4.1. Техническую политику и руководство работами по борьбе с внезапными выбросами угля, породы и газа осуществляют по схеме: Главное научно-техническое управление Минуглепрома - технические директора (главные инженеры) производственных объединений (комбинатов, трестов) - главные инженеры шахт (шахтоуправлений).

1.4.2. В технической дирекции производственных объединений, шахты которых разрабатывают выбросоопасные или угрожаемые пласты, работы по борьбе с внезапными выбросами организует главный горняк по борьбе с выбросами в соответствии с "Типовым положением о главном горняке по борьбе с выбросами угля, породы и газа", а в шахтостроительных комбинатах (трестах) - лица, назначенные приказом по комбинату (тресту).

На шахтах ведение прогноза и контроль эффективности противовыбросных мероприятий осуществляют специальные службы (группы), которые подчиняются непосредственно главному инженеру шахты.

За службой прогноза приказом по шахте закрепляется геолог. На должность руководителя службы по прогнозу (заместителя начальника участка ВТБ по прогнозу и контролю за газодинамическими явлениями) назначается лицо с высшим горно-техническим образованием со стажем подземной работы не менее двух лет на шахтах, разрабатывающих пласты с применением прогноза или способов предотвращения выбросов, прошедшее обучение по специальной программе МакНИИ (ВостНИИ).

1.4.3. Способы предотвращения внезапных выбросов угля, породы и газа должны выполнять участки профилактических работ по технике безопасности или же эксплуатационные и подготовительные участки, согласно приказу по шахте.

Прогноз выбросоопасности угольных пластов, контроль параметров способов предотвращения внезапных выбросов и оценку их эффективности должны осуществлять горные мастера по прогнозу выбросоопасности и контролю эффективности способов предотвращения выбросов. Численность горных мастеров по прогнозу на шахте устанавливают на основании хронометражных наблюдений.

При производстве горнопроходческих работ силами шахтостроительных (шахтопроходческих) управлений на действующих (реконструируемых) шахтах, на участках, которые соединены с выработками действующей шахты, прогноз выбросоопасности пластов и контроль эффективности применения способов предотвращения внезапных выбросов осуществляет служба действующих шахт.

Результаты прогноза выбросоопасности по начальной скорости газовыделения и контроля эффективности способов предотвращения внезапных выбросов отмечают на доске, установленной у забоев выработок с указанием даты, смены, фамилии горного мастера, данных прогноза и контроля эффективности, безопасной глубины выемки и привязки забоя на момент выполнения прогноза или контроля эффективности к пикетному знаку.

Планшет (эскиз) подвигания очистных и подготовительных работ с привязкой их к маркшейдерскому знаку в масштабе 1:200 с нанесением геометрических параметров прогноза, способов предотвращения внезапных выбросов угля и газа с контролем их эффективности, установки сейсмоприемников, зоны сотрясательного взрывания должен вестись на эксплуатационных, подготовительных участках и службой (группой прогноза). На планшет (эскиз) наносят положение забоя: на эксплуатационных (подготовительных) участках - на начало каждой смены, на службе (группе) прогноза - после выполнения прогноза или способов предотвращения выбросов с контролем их эффективности.

Служба (группа) прогноза шахты ежесменно согласовывает безопасную глубину выемки в очистных и подготовительных забоях по данным текущего прогноза выбросоопасности или контроля эффективности способов предотвращения внезапных выбросов.

Ответственность за обеспечение безопасных условий труда при разработке выбросоопасных угольных пластов возлагается на главного инженера шахты (шахтостроительного управления).

1.4.4. Порядок проведения работ по созданию и внедрению новых методов прогноза выбросоопасности пластов и способов предотвращения внезапных выбросов угля, породы и газа, а также оформление документации определен в приложении 2.

1.4.5. Рассмотрение вопросов безопасного ведения горных работ на выбросоопасных пластах в случаях, не предусмотренных настоящей "Инструкцией", осуществляет Центральная комиссия по борьбе с внезапными выбросами угля, породы и газа или секция Центральной комиссии по представлению технического директора (главного инженера) производственного объединения (комбината, треста) и заключению МакНИИ (ВостНИИ). Разрешение на ведение работ в соответствии с рекомендациями комиссии выдают управления округов Госгортехнадзора.

1.5. Требования к проектам строительства и реконструкции шахт

и подготовки новых горизонтов

1.5.1. Проекты строительства и реконструкции шахт и подготовки новых горизонтов с выбросоопасными и угрожаемыми пластами, а также с выбросоопасными породами должны быть согласованы с МакНИИ (ВостНИИ) и ВНИМИ и утверждены в установленном порядке. Проекты должны содержать специальный раздел, предусматривающий технические решения, направленные на предотвращение внезапных выбросов угля, породы и газа.

1.5.2. Для составления проектов строительства новых и реконструкции действующих шахт, подготовки новых горизонтов геологоразведочные организации Мингео СССР и Минуглепрома СССР на основании прогноза при геологоразведочных работах выдают проектным институтам заключения о выбросоопасности угольных пластов, согласованные с МакНИИ (ВостНИИ).

1.5.3. Вскрытие и подготовка шахтных полей с выбросоопасными и угрожаемыми угольными пластами должны обеспечивать:

а) максимальное использование опережающей разработки защитных пластов и применение региональных способов предотвращения выбросов;

б) заложение подготовительных выработок в невыбросоопасных и защищенных пластах, а также в невыбросоопасных породах;

в) наименьшее число пересечений выбросоопасных пластов угля и пород горными выработками;

г) применение на незащищенных выбросоопасных угольных пластах столбовых систем разработки;

д) рассредоточение вентиляционных потоков в шахтном поле, возможность его секционного проветривания, обособленность проветривания подготовительных забоев и подсвежение исходящих струй выемочных участков;

е) проведение подготовительных выработок, общих для сменных лав пологих пластов, повторное использование выработок, проведение их без оставления целиков между выработкой и выработанным пространством. Порядок отработки пластов принимают в соответствии с "Перспективными схемами использования защитных пластов". Для условий крутых и крутонаклонных пластов на шахтах Донецкого бассейна до сдачи горизонта в эксплуатацию на защитном пласте должно быть подготовлено и отработано первое от главного квершлага выемочное поле на длину не менее 400 м.

1.5.4. При строительстве новых и реконструкции действующих шахт, подготовке новых горизонтов действующих шахт для обеспечения полной защиты выбросоопасных крутых пластов необходимо предусматривать разработку защитных пластов с опережением на один горизонт.

При опережающей на один горизонт отработке защитных пластов допускается одновременная разработка трех этажей (дорабатываемого, основного, опережающего).

Проветривание горных выработок опережающего горизонта должно осуществляться обособленно за счет общешахтной депрессии, а исходящая струя воздуха с горизонта должна направляться непосредственно в исходящую струю шахты.

Выдача угля и породы, спуск и подъем людей, доставка материалов на опережающий горизонт должны осуществляться стационарными подъемными установками. В отдельных случаях по согласованию с управлением округа Госгортехнадзора допускается спуск и подъем людей, а также выдача угля, породы и спуск материалов с помощью клетевых и скиповых подъемных установок слепых стволов.

На опережающем горизонте к началу очистных работ на защитном пласте должна быть оборудована постоянная или временная водоотливная установка, построено и введено в эксплуатацию электровозное депо, установлена при необходимости система кондиционирования воздуха.

Все работы на опережающем горизонте, связанные с разработкой защитных пластов, шахта должна выполнять в соответствии с утвержденным проектом.

1.6. Требования к разработке выбросоопасных

и угрожаемых угольных пластов

1.6.1. На вскрытие, проведение подготовительных выработок и ведение очистных работ на выбросоопасных и угрожаемых пластах должен быть составлен комплекс мер по борьбе с внезапными выбросами угля и газа, отвечающий требованиям раздела 1.3. Комплекс мер должен быть согласован с МакНИИ (ВостНИИ) и утвержден техническим директором производственного объединения и пересматриваться не реже одного раза в год. На основании комплекса мер разрабатывают паспорт выемочного участка и паспорт проведения и крепления выработок. Паспорт должен быть составлен в соответствии с "Инструкцией по составлению паспортов выемочного участка и проведения и крепления выработок" и утвержден главным инженером шахты.

Паспорта на вскрытие выбросоопасных пластов, а также на отработку особо выбросоопасных пластов или участков, изменения и дополнения к ним согласовывает МакНИИ (ВостНИИ) и утверждает технический директор производственного объединения. Паспорта на вскрытие угрожаемых пластов утверждает главный инженер шахты (шахтостроительного управления).

Зоны ПГД от целиков и краевых частей угольного массива соседних пластов, построенных в соответствии с разделом 3, и зоны тектонических нарушений указывают на плане горных работ и выкопировке из него, прилагаемой к паспорту выемочного участка и паспорту проведения и крепления выработок.

1.6.2. Технология вскрытия, ведения подготовительных и очистных работ, способы предотвращения внезапных выбросов угля и газа и оборудование, необходимое для этих целей, выбираются на основании "Технологических схем разработки пластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа" и настоящей Инструкции.

1.6.3. Разработку незащищенных выбросоопасных угольных шахтопластов необходимо производить столбовыми системами. В случаях, когда по горно-геологическим условиям не представляется возможным применить столбовую систему разработки, по разрешению технического директора объединения допускается применение сплошной или комбинированной системы разработки.

При применении сплошной системы разработки на незащищенных выбросоопасных крутых и крутонаклонных пластах забой откаточного штрека должен опережать очистной забой (считая от первого уступа лавы или нижнего сопряжения лавы со штреком) не менее чем на 100 метров. Просеки (нижние печи) должны опережать очистной забой не менее чем на 20 м.

На пологих и наклонных пластах при сплошной системе разработки допускается проведение откаточного (конвейерного) штрека по углю одним забоем с лавой или с опережением не менее 100 м. В отдельных случаях по заключению МакНИИ (ВостНИИ) опережение конвейерного штрека может устанавливаться менее 100 м в зависимости от горнотехнических условий. При этом отбойку угля в опережении осуществляют сотрясательным взрыванием.

1.6.4. Заложение полевых выработок необходимо проводить на расстоянии не менее 5 м от выбросоопасных угольных пластов, считая по нормали. В отдельных случаях по согласованию с МакНИИ (ВостНИИ) допускается заложение полевых выработок на меньшем расстоянии. При этом полевую выработку необходимо проводить с бурением разведочных контрольных скважин через каждые 5 м подвигания.

При проведении полевой выработки буровзрывным способом режим сотрясательного взрывания вводят при приближении к пласту на расстояние, равное 3 м по нормали.

1.6.5. Подготовительные и очистные работы в установленных прогнозом опасных зонах необходимо проводить с применением способов предотвращения внезапных выбросов угля и газа и контролем их эффективности.

В неопасных зонах, установленных прогнозом, подготовительные и очистные работы можно производить без применения способов.

1.6.6. На шахтах, опасных по внезапным выбросам угля, породы и газа, устанавливают четырехсменный режим работы с выделением специальной смены для выполнения локальных способов предотвращения внезапных выбросов угля и газа и сотрясательного взрывания. В отдельных случаях по согласованию с МакНИИ (ВостНИИ) и управлением округа Госгортехнадзора время на выполнение указанных работ может быть менее смены, о чем указывается в паспорте выемочного участка и паспорте на проведение и крепление выработок.

1.6.7. Проведение подготовительных выработок должно осуществляться механизированными способами или взрывными работами. Допускается применение других способов проведения выработок по разрешению комиссии, определенной п. 1.2.5.

Подготовительные выработки с углами наклона более 10° должны проводиться в направлении сверху вниз. Выработки с углом наклона более 10° можно проводить снизу вверх комбайнами с дистанционным управлением со свежей струи воздуха без постоянного присутствия людей в выработке. В Карагандинском бассейне восстающие подготовительные выработки с углом наклона до 15° можно проводить комбайнами с текущим прогнозом выбросоопасности и локальными способами предотвращения внезапных выбросов в опасных зонах.

В аварийных случаях выработки с углами наклона свыше 10° с разрешения технического директора производственного объединения (главного инженера комбината) можно проводить в направлении снизу вверх отбойными молотками с применением локальных способов предотвращения внезапных выбросов угля и газа, контролем их эффективности и мероприятиями по обеспечению безопасности работающих.

В защищенных зонах наклонные выработки можно проводить снизу вверх при условии соблюдения требований безопасности для газовых шахт.

1.6.8. Выемку угля в очистных забоях пологих и наклонных выбросоопасных пластов следует производить самозарубывающимися комбайнами или струговыми установками.

При отсутствии самозарубывающихся комбайнов выемка угля в нишах производится выбуриванием, отбойными молотками или сотрясательным взрыванием.

Выемку угля узкозахватными комбайнами следует производить по односторонней схеме. Выемка угля по двухсторонней схеме допускается в неопасных зонах, установленных текущим прогнозом, а также в зонах, обработанных способами предотвращения внезапных выбросов с контролем их эффективности.

Выемка угля широкозахватными комбайнами разрешается округами Госгортехнадзора по заключению МакНИИ (ВостНИИ) и бассейнового технологического института.

Допускается выемка угля отбойными молотками по всей длине лавы (или отдельной ее части) при неустойчивой, легкообрушаемой кровле со специальными мероприятиями, согласованными с МакНИИ (ВостНИИ) и утвержденными техническим директором производственного объединения.

Выемку угля на крутых выбросоопасных шахтопластах необходимо производить лавами по падению с применением щитовых агрегатов, а также лавами по простиранию с применением дистанционноуправляемых комбайнов (комбайновая часть лавы при этом должна составлять не менее 80% от общей ее длины) или отбойными молотками.

При потолкоуступной форме очистного забоя расстояние между уступами не должно превышать 3 м для пластов мощностью до 1 м и 4 м для пластов мощностью более 1 м. Опережение магазинного уступа определяют расчетом в соответствии с приложением 3.

1.6.9. Управление кровлей в очистных забоях выбросоопасных шахтопластов должно производиться полным обрушением или полной закладкой выработанного пространства. Способы управления кровлей плавным опусканием или удержанием на кострах допускается в исключительных случаях по согласованию с бассейновым технологическим институтом.

Закладка выработанного пространства на крутых пластах должна осуществляться дробленой породой на всю высоту этажа без оставления пустот. Шаг закладки должен составлять 1,8-3,6 м для сухой и 4,5-7,2 м для гидравлической закладки, максимальное расстояние от закладочного массива до забоя к моменту возведения закладочной полосы не должно превышать 11,0 м.

1.6.10. При ведении работ на незащищенных и не обработанных региональными способами выбросоопасных пластах должны применять текущий прогноз или локальные способы предотвращения выбросов.

В случае невозможности применения локальных способов проведение подготовительных выработок и подготовку ниш в очистных забоях производят буровзрывным способом в режиме сотрясательного взрывания. Очистную выемку можно производить буровзрывным способом в режиме сотрясательного взрывания по разрешению технического директора производственного объединения.

1.6.11. Допускается выемка угля струговыми установками на пластах мощностью менее 0,8 м без применения способов предотвращения внезапных выбросов по длине лавы. При этом выемка угля должна осуществляться по всей лаве при отсутствии людей в лаве и по ходу исходящей струи воздуха до ее подсвежения или места соединения с групповой выработкой. Разрешается нахождение помощника машиниста на верхней головке конвейера струговой установки (кроме особо выбросоопасных участков). Прямолинейность лавы должна контролироваться инструментально не менее 2 раз в месяц маркшейдерской службой шахты.

При неустойчивой кровле выемка угля стругом может осуществляться отдельными последовательными участками длиной не менее 80 м и глубиной не более 0,8 м. В концевых частях лавы длина вынимаемых участков может быть уменьшена до 25 м, при этом переход между участками должен быть плавным на протяжении не менее 16 м.

На особо выбросоопасных участках основной блок управления стругом (БУС) должен находиться при столбовой системе на откаточном (конвейерном) штреке на расстоянии 15 м от забоя лавы в сторону свежей струи воздуха, при сплошной системе - на расстоянии 25 м от забоя лавы в сторону свежей струи воздуха; у блока управления должен находиться только машинист струговой установки. При выемке угля стругом в нижней концевой части лавы нахождение людей в опережении откаточного (конвейерного) штрека не допускается.

В лавах со струговой технологией выемки угля на пластах мощностью 0,8 и более метров должен применяться текущий прогноз выбросоопасности и способы предотвращения выбросов в опасных зонах.

1.6.12. На шахтах восточных и северных бассейнов необходимость применения локальных способов предотвращения внезапных выбросов угля и газа в очистных забоях определяет ВостНИИ.

При проведении спаренных штреков на пластах мощностью более 1,8 м при ширине целика между штреками по падению не более 6 м верхнюю выработку необходимо проводить с применением текущего прогноза выбросоопасности, способов предотвращения внезапных выбросов угля и газа в опасных зонах и опережать забой нижней выработки не менее чем на 6 м. Нижнюю выработку и сбойку по согласованию с ВостНИИ можно проводить без применения способов предотвращения внезапных выбросов угля и газа.

1.7. Расследование и учет внезапных выбросов угля, породы и газа

1.7.1. О каждом случае внезапного выброса угля, породы и газа директор или главный инженер шахты (шахтостроительного управления) обязан немедленно сообщить руководству производственного объединения (комбината, треста), районной горнотехнической инспекции, институту по безопасности работ (МакНИИ или ВостНИИ), Центральной комиссии по борьбе в внезапными выбросами угля, породы и газа и ее секции.

1.7.2. Внезапные выбросы угля, породы и газа, повлекшие за собой несчастные случаи, расследуют в порядке, установленном "Инструкцией о расследовании и учете несчастных случаев на подконтрольных Госгортехнадзору СССР предприятиях и объектах".

1.7.3. Внезапные выбросы угля и газа, не повлекшие за собой несчастных случаев, расследует комиссия в составе: представителя производственного объединения (комбината, треста) - председатель, главного инженера шахты (шахтостроительного управления), представителей районной горнотехнической инспекции, МакНИИ (ВостНИИ), а также института-разработчика способа предотвращения выбросов, применявшегося в забое.

В своей работе комиссия руководствуется "Инструкцией по расследованию аварий, не повлекших за собой несчастных случаев на подконтрольных Госгортехнадзору СССР предприятиях и объектах".

Внезапные выбросы угля, породы и газа при сотрясательном взрывании, а также внезапные выбросы угля и газа, происшедшие при гидроотжиме и дистанционном управлении механизмами, расследует комиссия в составе: главного инженера шахты или шахтостроительного управления (председатель), участкового горнотехнического инспектора и представителя МакНИИ (ВостНИИ).

1.7.4. На каждый внезапный выброс комиссия составляет акт по форме 1.

Количество газа, выделившегося при внезапном выбросе, определяют в соответствии с методикой, изложенной в приложении 4.

На каждый внезапный выброс угля и газа, кроме выбросов, происшедших при сотрясательном взрывании, МакНИИ (ВостНИИ) составляет карточку регистрации.

1.7.5. Шахты, разрабатывающие выбросоопасные пласты, ведут скрепленную печатью "Книгу учета газодинамических явлений" (форма 2).

1.7.6. Акты расследования и книга учета являются официальными документами для учета происшедших газодинамических явлений, определения объемов и стоимости работ по ликвидации их последствий, а также для определения дальнейшего порядка ведения горных работ на пласте.

Перечень работ по предотвращению внезапных выбросов угля, породы и газа вносят в скрепленную печатью "Книгу выполнения мер по борьбе с внезапными выбросами угля, породы и газа" (форма 3).

1.7.7. Акты расследования и карточки регистрации внезапных выбросов составляют в пяти экземплярах и рассылают: Центральной комиссии по борьбе с внезапными выбросами угля, породы и газа, производственному объединению (комбинату), шахте, районной горнотехнической инспекции (РГТИ), МакНИИ (ВостНИИ).

Место и дату возникновения внезапных выбросов наносят на планы горных работ, планшеты и рабочие эскизы. Место и дату внезапного выброса обозначают следующим образом  .

.

Раздел 2. ПРОГНОЗ ВЫБРОСООПАСНОСТИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ

И КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

ВНЕЗАПНЫХ ВЫБРОСОВ УГЛЯ И ГАЗА

2.1. Порядок применения методов прогноза выбросоопасности

2.1.1. Прогноз выбросоопасности угольных пластов производят на следующих этапах освоения месторождения (шахтного поля):

при ведении геологоразведочных работ;

при вскрытии пластов;

при проведении подготовительных выработок и ведении очистных работ.

Для прогноза выбросоопасности угольных пластов и пород, контроля за эффективностью применяемых способов борьбы с выбросами должны применяться приборы, приспособления и устройства заводского изготовления, соответствующие требованиям ГОСТов (ОСТов) и ТУ.

2.1.2. Прогноз выбросоопасности пластов при ведении геологоразведочных работ в Донецком бассейне производят геологоразведочные организации в соответствии с "Временным руководством по прогнозу выбросоопасности угольных пластов Донецкого бассейна при геологоразведочных работах" и "Временным руководством по прогнозу выбросоопасности угольных пластов и вмещающих пород по данным геофизических исследований геологоразведочных скважин в Донецком бассейне". В восточных и северных бассейнах и месторождениях экспертную оценку выбросоопасности осуществляет ВостНИИ в соответствии с "Методикой оценки выбросоопасности угольных пластов с глубиной на разведуемых участках по геологоразведочным данным".

2.1.3. На шахтах восточных и северных бассейнов и месторождений прогноз выбросоопасности осуществляют со следующих глубин, м:

|

для Кузбасса: |

|

|

Прокопьевско-Киселевский район |

150 |

|

Ускатский и Томь-Усинский районы |

200 |

|

Кемеровский район |

210 |

|

Бунгуро-Чумышский район |

220 |

|

Беловский, Байдаевский, Осиновский, Кондомский и Терсинский районы |

300 |

|

Ленинский район |

340 |

|

Анжерский район |

500 |

|

для Егоршинского месторождения |

150 |

|

для Воркутинского месторождения |

400 |

|

для Карагандинского бассейна: |

|

|

Промышленный, Долинский и Караджаро-Шаханский участки |

350 |

|

Южный и Центральный участки Чурубай-Нуринского района |

270 |

|

Тентекский район |

230 |

|

Саранский участок |

200 |

|

для Партизанского месторождения и месторождений Сахалина |

250 |

|

для Норильского месторождения |

300 |

|

или других глубин, уточненных по экспертной оценке ВостНИИ. |

|

Глубина, с которой осуществляют прогноз выбросоопасности шахтопластов Донецкого бассейна, принимают в соответствии с табл. 2.1.

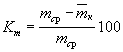

Комплексный показатель M рассчитывается:

при ![]() по формуле

по формуле ![]()

при V![]() более 29% по формуле

более 29% по формуле ![]() ,

,

где y - толщина пластического слоя угля, мм (для углей, не склонных к спеканию, y = 0).

Шахтопласт относят к невыбросоопасным независимо от глубины разработки и природной газоносности, если комплексный показатель степени метаморфизма угля M>27,7 или логарифм удельного электросопротивления антрацитов lg![]() <3,3, а также если для углей конкретной степени метаморфизма природная газоносность или глубина разработки менее значений, указанных в табл. 2.1.

<3,3, а также если для углей конкретной степени метаморфизма природная газоносность или глубина разработки менее значений, указанных в табл. 2.1.

При сбойке горными работами двух шахт, разрабатывающих один и тот же пласт различной степени выбросоопасности (один шахтопласт является выбросоопасным), шахту в целом относят к категории опасных по выбросам угля и газа.

Таблица 2.1

|

Выход летучих веществ, V |

Комплексный показатель степени метаморфизма угля, |

Природная газоносность пласта, м |

Глубина, с которой осуществляется прогноз, м |

|

более 29 |

26,3...27,7 |

8 и более |

400 |

|

|

24,5...26,2 |

9 и более |

380 |

|

|

23,7...27,6 |

9 и более |

380 |

|

|

17,6...23,6 |

11 и более |

320 |

|

9...29 |

13,5...17,5 |

12 и более |

270 |

|

|

9,0...13,4 |

13 и более |

230 |

|

менее 9 (но lg |

- |

15 и более |

150 |

2.2. Прогноз выбросоопасности пластов в месте вскрытия

2.2.1. Перед вскрытием квершлагами и другими полевыми выработками выбросоопасных или угрожаемых шахтопластов должен осуществляться прогноз их выбросоопасности в месте вскрытия. Результаты прогноза оформляют актом (форма 3.1).

2.2.2. При подходе вскрывающей полевой выработки к пласту, начиная с 10 м по нормали, из забоя выработки на пласт производят бурение разведочных скважин глубиной не менее 5 м для уточнения положения, угла падения и мощности пласта.

Схемы расположения скважин (не менее двух), их глубину и периодичность бурения определяют главный инженер и геолог шахты из расчета, что разведанная толща между пластом и выработкой составляет не менее 5 м. Фактическое положение скважин должно быть нанесено на рабочий эскиз выработки с привязкой к маркшейдерскому знаку. Контроль за положением забоя относительно пласта по данным разведочного бурения осуществляется под руководством геолога.

2.2.3. При подходе забоя вскрывающей выработки на расстояние не менее 3 м (по нормали) к угольному пласту бурят контрольные скважины (шпуры) для установления показателей, используемых при прогнозе выбросоопасности пласта в месте вскрытия. Отбор проб угля с разделением их по угольным пачкам производят колонковой трубой или с помощью кернонаборника. Скважины для отбора проб угля должны пересекать пласт в пределах проектного сечения выработки. Пробы отбирают с каждого метрового интервала скважин по всей мощности пласта.

При вскрытии пологих пластов мощностью более 2 м отбор проб производят на участке до входа выработки в пласт на полное сечение. Дальнейшее пересечение пласта осуществляется с прогнозом выбросоопасности.

2.2.4. Пересечение пологого угольного пласта при прогнозе "неопасно" и отсутствии выброса при его вскрытии может осуществляться с применением текущего прогноза выбросоопасности.

2.2.5. В Кузнецком бассейне прогноза выбросоопасности пласта в месте вскрытия производят по показателю П![]()

![]() , (2.1)

, (2.1)

где ![]() - максимальное давление газа в пласте на данной глубине от поверхности, кгс/см

- максимальное давление газа в пласте на данной глубине от поверхности, кгс/см![]() ;

; ![]() - наименьшее значение коэффициента крепости угля по угольным пачкам, выявленным разведочной скважиной, или по метровым интервалам разведочной скважины.

- наименьшее значение коэффициента крепости угля по угольным пачкам, выявленным разведочной скважиной, или по метровым интервалам разведочной скважины.

При ![]() зона пласта в месте вскрытия считается опасной.

зона пласта в месте вскрытия считается опасной.

2.2.6. В Карагандинском бассейне прогноз выбросоопасности пласта в месте вскрытия производят по показателю ![]()

![]() , (2.2)

, (2.2)

где ![]() - показатель начальной скорости газоотдачи угля с учетом его естественной влажности для наиболее мягкой угольной пачки или метрового интервала контрольной скважины.

- показатель начальной скорости газоотдачи угля с учетом его естественной влажности для наиболее мягкой угольной пачки или метрового интервала контрольной скважины.

При ![]() зона пласта в месте вскрытия считается опасной.

зона пласта в месте вскрытия считается опасной.

Для учета естественной влажности угля значение показателя ![]() умножают на коэффициент, определяемый по формуле

умножают на коэффициент, определяемый по формуле

![]() , (2.3)

, (2.3)

где w - величина естественной влажности наиболее мягкой пачки угля или метрового интервала контрольной скважины, %.

Величину ![]() определяют по формуле

определяют по формуле

![]() (2.4)

(2.4)

Герметизацию скважин для замера давления газа, определение коэффициента крепости и показателя начальной скорости газоотделения осуществляют по методикам ВостНИИ.

2.2.7. В Воркутинском и Норильском месторождениях, а также в месторождениях Приморья и Сахалина угольные пласты в месте вскрытия считаются опасными при давлении газа в контрольных скважинах более 10 кгс/см![]() .

.

2.2.8. При вскрытии квершлагом свиты сближенных крутых пластов на шахтах северных и восточных бассейнов осуществляют прогноз их выбросоопасности по двум разведочным скважинам, перебуривающим несколько пластов или все пласты свиты из одного положения забоя квершлага. При этом величину давления газа в пластах принимают одинаковой и равной наибольшему замеренному давлению в разведочных скважинах.

2.2.9. В Донецком бассейне прогноз выбросоопасности пластов в месте вскрытия осуществляют по скорости газовыделения (g), йодному показателю (![]() J) и коэффициенту крепости угля (f).

J) и коэффициенту крепости угля (f).

При приближении забоя вскрывающей выработки к пласту или пропластку мощностью более 0,2 м на расстояние не менее 3 м по нормали бурят контрольные скважины (шпуры) на пласт для отбора проб угля и замера скорости газовыделения, а также для определения мощности пласта и количества пачек. Замер скорости газовыделения производят в двух скважинах не позднее, чем через 2 мин после перебуривания пласта, причем герметизируемая измерительная камера должна соответствовать мощности пласта. Скважины должны выходить на 1,0-1,5 м за контур выработки. Если при бурении имеют место предупредительные признаки выбросов, то бурение прекращают и выдается прогноз "опасно".

Герметизацию скважин (шпуров) производят газозатвором 3Г-1 или ПГШ.

Отбор проб для определения йодного показателя и коэффициента крепости угля производят по каждой пачке мощностью более 0,2 м.

Если отбор проб угля по пачкам невозможен, то f и ![]() J определяются по общей пробе.

J определяются по общей пробе.

К учету принимают максимальные значения g, ![]() J и минимальное значение f.

J и минимальное значение f.

Определение йодного показателя и коэффициента крепости угля по отобранным пробам производят в лаборатории МакНИИ.

Ситуация перед вскрытием оценивается как невыбросоопасная при одновременном выполнении трех условий:

g![]() 2 л/мин,

2 л/мин,![]() J

J![]() 3,5 мг/г,

3,5 мг/г,

f![]() 0,6 у.е

0,6 у.е

.

Если хотя бы один из трех показателей не соответствует указанному условию, ситуация считается опасной и вскрытие пласта осуществляют при прогнозе "опасно".

2.3. Локальный прогноз выбросоопасности угольных пластов

2.3.1. На шахтах Донецкого и Кузнецкого бассейнов шахтопласты ниже глубины, указанной в п. 2.1.3, подвергают периодическому обследованию методом локального прогноза. Перечень шахтопластов, на которых должен применяться локальный прогноз, определяется комиссией в соответствии с п. 1.2.5.

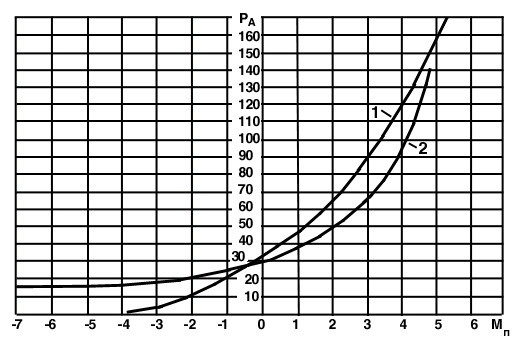

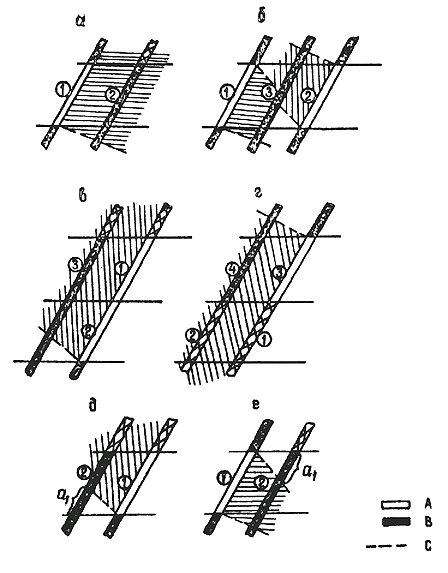

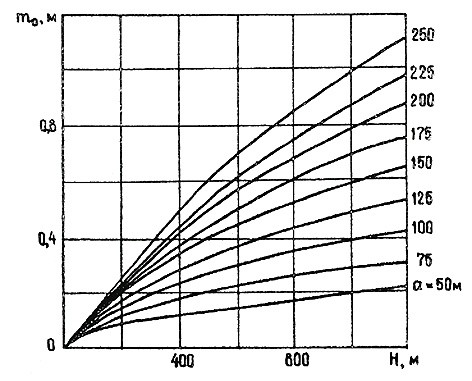

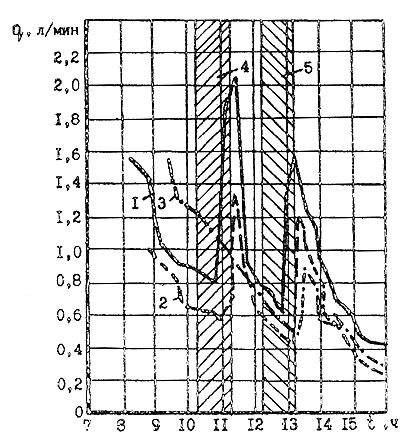

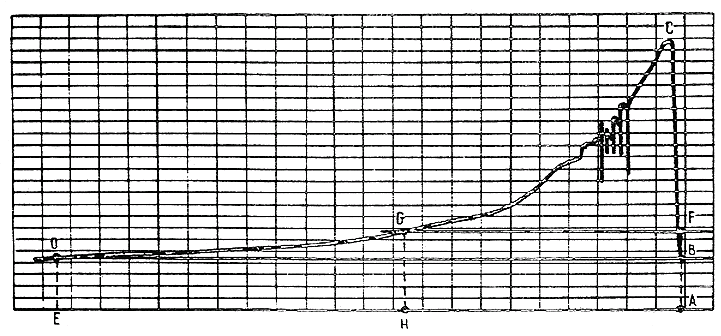

2.3.2. Оценку выбросоопасности угольных пластов производят по номограмме (рис. 2.1) в зависимости от значений действующих сил (P![]() ) и устойчивости угольных пластов (М

) и устойчивости угольных пластов (М![]() )

)

.

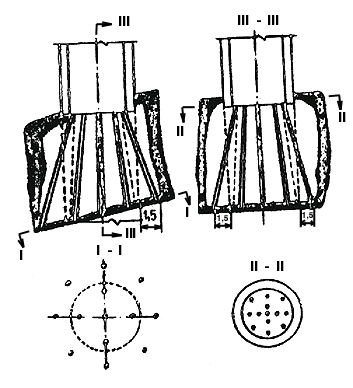

Рис. 2.1. Номограмма для оценки выбросоопасности угольных пластов: 1- Донбасс; 2 -Кузбасс

Показатели P![]() и М

и М![]() вычисляют по следующим формулам:

вычисляют по следующим формулам:

![]() , (2.5)

, (2.5)![]() , (2.6)

, (2.6)![]() , (2.7)

, (2.7)![]() , (2.8)

, (2.8)![]() , (2.9)

, (2.9)

где H - глубина расположения обследуемой выработки, м; P![]() - давление газа в угольном пласте, кгс/см

- давление газа в угольном пласте, кгс/см![]() ; M,

; M, ![]() - соответственно, единичное и среднеарифметическое значение устойчивости пласта;

- соответственно, единичное и среднеарифметическое значение устойчивости пласта; ![]() - среднеквадратическое отклонение, характеризующее неоднородность пласта (принимают в зависимости от

- среднеквадратическое отклонение, характеризующее неоднородность пласта (принимают в зависимости от ![]() по табл. 2.2);

по табл. 2.2); ![]() - обобщенный показатель прочности пласта с учетом его нарушенности; B - обобщенный показатель структуры пласта с учетом его мощности; q - приведенная прочность пласта; m - мощность пласта, м; n - число угольных пачек, слагающих пласт;

- обобщенный показатель прочности пласта с учетом его нарушенности; B - обобщенный показатель структуры пласта с учетом его мощности; q - приведенная прочность пласта; m - мощность пласта, м; n - число угольных пачек, слагающих пласт; ![]() - эмпирические коэффициенты, значения которых приведены в табл. 2.3.

- эмпирические коэффициенты, значения которых приведены в табл. 2.3.

![]() ,

,

где ![]() -прочность угольных пачек в забое выработки;

-прочность угольных пачек в забое выработки; ![]() -мощность угольных пачек, м.

-мощность угольных пачек, м.

Таблица 2.2

|

M |

0,5 |

0,51-1,0 |

1,01-1,5 |

1,51-2,0 |

2,01-2,5 |

2,51-3,0 |

3,01-3,5 |

3,51-4,0 |

4,01-4,5 |

4,51-5,0 |

5,01-5,5 |

5,5 |

|

|

1,50 |

1,38 |

1,25 |

1,13 |

1,00 |

0,83 |

0,75 |

0,63 |

0,50 |

0,37 |

0,25 |

0,15 |

Таблица 2.3

|

|

Значение коэффициентов | |||||

|

Бассейн |

|

|

|

|

|

|

|

Донецкий |

0,17 |

6,90 |

0,35 |

0,25 |

1,40 |

10,00 |

|

Кузнецкий |

0,26 |

11,40 |

1,00 |

0,10 |

1,60 |

3,50 |

2.3.3. При положении точки с координатами P![]() и М

и М![]() на номограмме ниже кривой шахтопласт разрабатывают с локальным прогнозом.

на номограмме ниже кривой шахтопласт разрабатывают с локальным прогнозом.

При положении этой точки выше кривой шахтопласт разрабатывают с текущим прогнозом выбросоопасности.

2.3.4. Обследование локальным прогнозом в полном объеме состоит из 10 циклозамеров критериев локального прогноза, замеряемых через каждые 2-3 м подвигания забоя (20-30 м подвигания выработки).

2.3.5. Пункты обследований выбирают такими, чтобы были представлены наиболее характерные в отношении выбросоопасности свойства пластов:

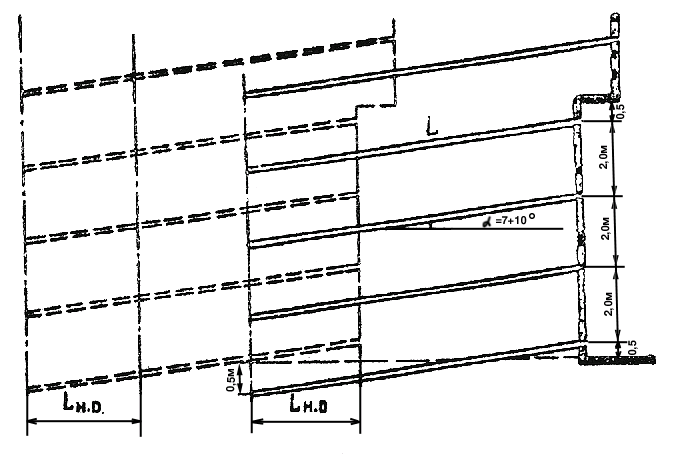

на крутонаклонных и крутых пластах, отрабатываемых уступными лавами по простиранию, - в трех нижних уступах (на расстоянии 0,5-1,0 м от кутка) и в забое откаточного штрека;

на крутонаклонных и крутых пластах, отрабатываемых щитовыми агрегатами, - в забое монтажной ниши (на расстоянии 20 м от вентиляционного гезенка) и в лаве (на расстоянии 0,5-1,0 м от кутка вентиляционного гезенка в средней и нижней частях этажа на расстоянии по падению от вентиляционного горизонта соответственно 30-60 м и 80-110 м);

на пологих и наклонных пластах - в забое опережающей выработки и в трех пунктах по длине очистного забоя (на расстоянии 5-15 м от сопряжений с откаточной и вентиляционной выработками и в средней части лавы);

при мощности угольного пласта более 2,2 м - только в подготовительных выработках.

2.3.6. После вскрытия угольного пласта локальный прогноз в полном объеме проводят сразу же после выхода забоя выработки на пласт и повторяют через 30-40 м подвигания выработки.

2.3.7. Проведение подготовительных выработок по падению пласта ниже горизонта, обследуемого локальным прогнозом, осуществляют с применением текущего прогноза.

2.3.8. Первое обследование в очистном забое проводят в полном объеме сразу же после начала выемки и повторяют через 30-40 м подвигания выработки. Третий раз обследование в полном объеме проводят после отхода забоя от рассечки на расстояние, равное длине лавы.

2.3.9. В дальнейшем периодичность обследования устанавливают в зависимости от критической глубины (H![]() ), на которой возможно появление выбросов угля и газа:

), на которой возможно появление выбросов угля и газа:

при ![]() - через 30 м подвигания;

- через 30 м подвигания;

при ![]() - через 100 м подвигания;

- через 100 м подвигания;

при ![]() - через 300 м подвигания.

- через 300 м подвигания.

2.3.10. Критическая глубина H![]() определяется по формуле

определяется по формуле

![]() , (2.10)

, (2.10)

где ![]() - значение

- значение ![]() по номограмме в точке пересечения перпендикуляра, восстановленного из абсциссы со значением

по номограмме в точке пересечения перпендикуляра, восстановленного из абсциссы со значением ![]() для данного места обследования, с кривой;

для данного места обследования, с кривой; ![]() - эмпирический коэффициент, определяемый по табл. 2.3.

- эмпирический коэффициент, определяемый по табл. 2.3.

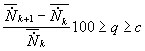

2.3.11. Между обследованиями в полном объеме через каждые 10 м подвигания забоя в пунктах ведения локального прогноза проводят контрольные определения показателей изменения мощности пласта ![]() и прочности пласта

и прочности пласта ![]() по формулам:

по формулам:

![]() ; (2.11)

; (2.11)![]() , (2.12)

, (2.12)

где ![]() ;

; ![]() - соответственно значения средней мощности и приведенной прочности пласта при последнем обследовании в полном объеме;

- соответственно значения средней мощности и приведенной прочности пласта при последнем обследовании в полном объеме; ![]() ;

;![]() -соответственно значения мощности и приведенной прочности пласта при контрольных определениях.

-соответственно значения мощности и приведенной прочности пласта при контрольных определениях.

При значениях ![]() и

и ![]() проводят внеочередное обследование в полном объеме.

проводят внеочередное обследование в полном объеме.

2.3.12. Кроме указанного в п. 2.3.11 внеочередные обследования проводят при изменении системы разработки, технологии выемки угля, способа управления кровлей и при переходе зон ПГД.

Переход забоем выработки зоны геологического нарушения, наличие которого ранее не было установлено, осуществляется с применением текущего прогноза выбросоопасности.

2.3.13 Давление газа в пласте (![]() ) определяют из забоя полевой выработки перед вскрытием пластов. В дальнейшем давление газа в пласте определяют через 300 м подвигания выработки, в которой проводят локальный прогноз.

) определяют из забоя полевой выработки перед вскрытием пластов. В дальнейшем давление газа в пласте определяют через 300 м подвигания выработки, в которой проводят локальный прогноз.

При расчете в формуле 2.5 принимают наибольшее давление, замеренное в данном пласте.

2.3.14. Глубину разработки (H) определяют как расстояние от земной поверхности до места проведения локального прогноза.

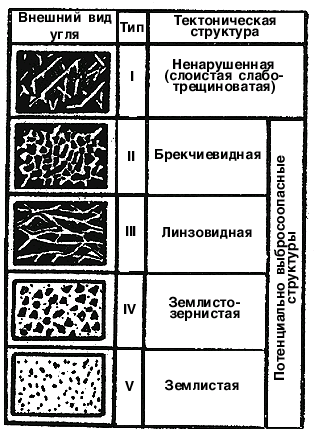

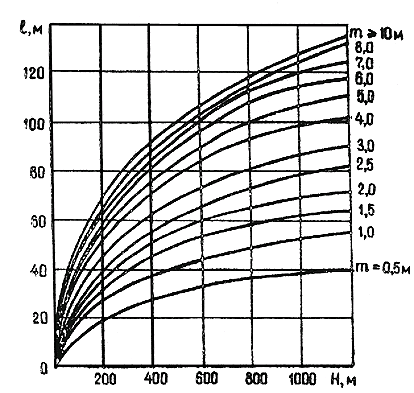

2.3.15. Прочность угля (q) определяют прочностномером П-1 и рассчитывают как среднеарифметическое значение из 5 замеров, проведенных на расстоянии 5-10 см один от другого по каждой пачке. Пачки определяют визуально по цвету, блеску, структуре, степени нарушенности и четко разделенным плоскостям ослабления различной плотности в соответствии с рис. 2.2 и табл. 2.4. При этом учитывают все слагающие пласт угольные пачки мощностью более 5 см. При наличии в пласте прослойков породы их учитывают следующим образом: а) сильно нарушенные перемятые слои породы считаются самостоятельными пачками, их прочность следует определять; б) малонарушенные плотные слои породы мощностью до 0,3 м самостоятельными пачками не считаются, а их мощность прибавляют к мощности соседней наиболее прочной пачки.

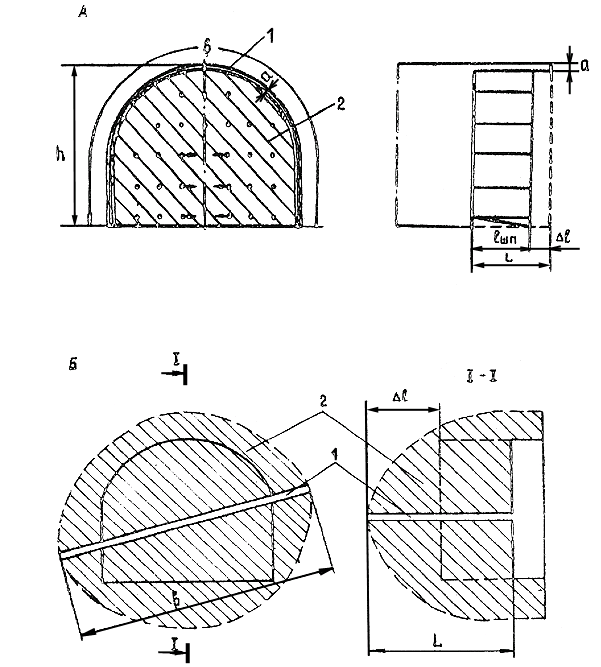

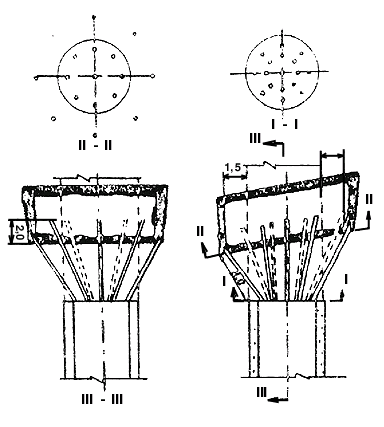

Рис. 2.2 Тектоническая структура углей

Таблица 2.4

|

Тип угля |

Тектоническая структура |

Краткая характеристика | |

|

обозначе- ние |

наименование |

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

I |

Ненарушенный |

Слоистая слаботрещиноватая |

Уголь характеризуется заметно выраженной слоистостью, в массиве монолитен, устойчив к механическим воздействиям, не осыпается. Разламывается на куски, ограниченные слоистостью и трещинами. |

|

II |

Мелкокусковатый |

Брекчиевидная |

Слоистость и трещиноватость, как правило, затушеваны. Массив слагается из кусочков угля разнообразной формы. Краевые части кусочков угловатые. Между кусочками могут встречаться угольная мелочь, зернистый и даже землистый уголь. Слабо устойчив к механическим воздействиям, но осыпается с трудом. |

|

III |

Разлинзованный |

Линзовидная (мелколинзовидная) |

Слоистость и трещиноватость затушеваны. Уголь слагается из отдельных линз. Поверхность линз зеркально отполирована и несет на себе борозды и штрихи скольжения. При механическом воздействии превращается иногда в угольную мелочь |

|

IV |

Землисто-зернистый |

Землистозернистая |

Слоистость и трещиноватость затушеваны. Основная масса состоит из мелких зерен угля, между которыми располагается землистый уголь (угольная мука). Достаточно спрессован, между пальцами раздавливается чаще всего с трудом. Слабо устойчив и склонен к осыпанию |

|

V |

Землистый |

Землистая |

Слоистость и трещиноватость затушеваны. Состоит из тонкоперетертого угля (угольная мука). Неустойчив, осыпается интенсивно. Между пальцами раздавливается легко |

Пачки пластов, не отличающиеся по прочности более чем на 7% и не разделенные перемятыми породными прослойками, при расчетах принимают за одну пачку.

Для тектонически нарушенных пластов (более 75% от общей мощности), в которых стерты различия между пачками, а также для пластов сложной структуры с количеством пачек более 4, число пачек при расчетах принимают равным 4.

2.3.16. Мощность пластов и отдельных пачек определяют в местах замера прочности угля. Присечки кровли и почвы в мощность пласта не включают. Пачки пластов мощностью менее 5 см прибавляют к мощности соседней пачки, сходной по прочности и нарушенности.

Результаты определений критериев локального прогноза и вычислений действующих сил (P![]() ) и устойчивости угольных пластов (M

) и устойчивости угольных пластов (M![]() ) заносят в журнал (форма 3.2) и оформляют актом (форма 3.3). К акту прилагают выкопировку из плана горных работ с указанием на выкопировке места проведения локального прогноза.

) заносят в журнал (форма 3.2) и оформляют актом (форма 3.3). К акту прилагают выкопировку из плана горных работ с указанием на выкопировке места проведения локального прогноза.

2.3.17. На шахтах Карагандинского бассейна, разрабатывающих шахтопласты ниже глубин, указанных в п. 2.1.3, локальный прогноз осуществляют по методике ВостНИИ.

Общие положения

2.4.1. Текущий прогноз выбросоопасности предназначен для установления опасных и неопасных зон при проведении подготовительных выработок и ведении очистных работ. При установлении неопасной зоны составляют акт (форма 3.4), действие которого приостанавливается через один год или при входе забоя в опасную зону.

При снятии согласующей подписи институты: МакНИИ (ВостНИИ), ДонУГИ, ИГД им. А.А.Скочинского обязаны письменно поставить в известность главного инженера шахты и горнотехнического инспектора.

2.4.2. На шахтах Донецкого бассейна применяются два метода текущего прогноза выбросоопасности: по сейсмоакустической активности и по начальной скорости газовыделения из шпуров.

Допускается сочетание этих методов, при этом по начальной скорости газовыделения уточняют наличие и границы опасных зон, установленных сейсмоакустическим методом.

На шахтах восточных и северных угольных бассейнов и месторождений текущий прогноз выбросоопасности в подготовительных выработках осуществляют на основании замеров начальной скорости газовыделения и выхода бурового штыба по длине контрольных шпуров. Выбросоопасность в очистных выработках в этих бассейнах оценивают по результатам прогноза в прилегающих к ним подготовительных выработках.

2.4.3. Перед началом работ по бурению контрольных шпуров для текущего прогноза производят визуальный осмотр забоя и устанавливают тектоническую структуру слагающих пласт угольных пачек в соответствии с табл. 2.4. Шпуры бурят по наиболее нарушенной пачке угля мощностью не менее 0,2 м. Если пласт имеет две пачки угля одинакового типа, то шпуры бурят только по пачке, имеющей большую мощность. Бурение шпуров с продувкой и промывкой для измерения начальной скорости газовыделения не допускается.

Текущий прогноз по начальной скорости газовыделения прерывают и зону пласта считают опасной при: уменьшении мощности пласта (пачки) до величины менее 0,2 м; невозможности пробурить шпур на требуемую глубину или загерметизировать его; наличии в процессе бурения ударов и тресков различной силы и частоты в массиве; выбрасывании из шпура газа с буровой мелочью; зажатии или выталкивании бурового инструмента.

2.4.4. При выявлении опасной зоны горный мастер по прогнозу на месте запрещает ведение работ по выемке угля с последующей записью в наряд-путевку горного мастера эксплуатационного (подготовительного) участка и сообщает об этом диспетчеру шахты и начальнику службы (группы) по прогнозу. Последний делает соответствующую запись в журнале текущего прогноза и ознакомляет (под роспись) с ней главного инженера шахты. Главный инженер шахты отдает письменное распоряжение об остановке забоя выработки и возобновлении работ после применения способа предотвращения выбросов, контроля его эффективности и выполнения мероприятий по безопасности и оперативно ставит в известность ГТИ и МакНИИ (ВостНИИ).

Текущий прогноз выбросоопасности

по акустической эмиссии горного массива

2.4.5. Основным информативным признаком при прогнозе выбросоопасных зон по акустической эмиссии (АЭ) горного массива является ее активность (![]() ) - общее число импульсов АЭ, зарегистрированных звукоулавливающей аппаратурой за интервал наблюдения, приведенное к единице времени. Активность АЭ в зависимости от интервала наблюдения может быть десятиминутной (

) - общее число импульсов АЭ, зарегистрированных звукоулавливающей аппаратурой за интервал наблюдения, приведенное к единице времени. Активность АЭ в зависимости от интервала наблюдения может быть десятиминутной (![]() ), часовой (

), часовой (![]() ), суточной (

), суточной (![]() ), цикловой (

), цикловой (![]() ).

).

Величина интервала наблюдения зависит от среднеарифметического значения активности (N).

2.4.6. При расчете прогноза определяют среднеарифметическое значение активности на опорном интервале осреднения, сдвигающимся каждые сутки.

Опорным интервалом осреднения называется постоянное количество (m) активности АЭ, принятых для данного забоя: m = 30 для очистных и 10 для подготовительных забоев.

![]() , (2.13),

, (2.13),

где ![]() - значения активности (

- значения активности (![]() ;

;![]() ;

;![]() ), в том числе и нулевые. При использовании

), в том числе и нулевые. При использовании ![]() к расчету принимают активность, зарегистрированную за часы, в которые в забое производилась работа отбойным молотком или стругом, или комбайном, или сверлом по углю вне зависимости от продолжительности перечисленных работ; при использовании

к расчету принимают активность, зарегистрированную за часы, в которые в забое производилась работа отбойным молотком или стругом, или комбайном, или сверлом по углю вне зависимости от продолжительности перечисленных работ; при использовании ![]() и

и![]() к расчету принимают активность, зарегистрированную за весь интервал определения.

к расчету принимают активность, зарегистрированную за весь интервал определения.

Значение активности после очередного сдвига интервала осреднения вычисляют по формуле

![]() , (2.14)

, (2.14)

где n - число значений активности, на которой сдвигается опорный интервал. При использовании часовой активности n равно числу принятых к расчету активностей в технологических сутках; при использовании ![]() и

и ![]() n =1.

n =1.

Вычисление ![]() производят в конце каждых технологических суток (циклов) после очередного сдвига интервала осреднения.

производят в конце каждых технологических суток (циклов) после очередного сдвига интервала осреднения.

2.4.7. Признаком входа забоя в опасную зону является регистрация одного из двух возможных критериев: "двух точек" или "критического превышения".

Критерий "двух точек" - это возрастание средней в двух последовательных интервалах осреднения активности, удовлетворяющее следующим условиям:

, (2.15)

, (2.15)

где q = 5% при ![]() имп/ч (имп/сутки); q = 10% при

имп/ч (имп/сутки); q = 10% при ![]() имп/ч (имп/сутки); c - уровень активности, ниже которого критерий "двух точек" не действует; c = 2 имп/ч (имп/сутки).

имп/ч (имп/сутки); c - уровень активности, ниже которого критерий "двух точек" не действует; c = 2 имп/ч (имп/сутки).

Критерий "критического превышения" должен удовлетворять следующему условию:

![]() , (2.16)

, (2.16)

где ![]() - активность, при регистрации которой выдается прогноз "опасно"; p - коэффициент, зависящий от

- активность, при регистрации которой выдается прогноз "опасно"; p - коэффициент, зависящий от ![]() ; P = 4 при

; P = 4 при ![]() и P = 4,5 при

и P = 4,5 при ![]() имп/ч (имп/сутки).

имп/ч (имп/сутки).

2.4.8. Если прогноз "опасно" был получен по критерию "двух точек", то он меняется на прогноз "неопасно" после понижения не менее двух раз подряд средней активности на q и более процентов и подвигания забоя на 6 м после второго понижения ![]() (зона запаса, которая, как и опасная, отрабатывается с применением мероприятий по предотвращению выбросов). Если в зоне запаса зарегистрировано критическое значение активности, начинается отсчет новой шестиметровой зоны запаса со следующих суток.

(зона запаса, которая, как и опасная, отрабатывается с применением мероприятий по предотвращению выбросов). Если в зоне запаса зарегистрировано критическое значение активности, начинается отсчет новой шестиметровой зоны запаса со следующих суток.

Если прогноз "опасно" был получен по критерию "критического превышения", то он меняется на прогноз "неопасно" после подвигания забоя на 6 метров.

Прогноз "неопасно" и разрешение на отмену профилактических мероприятий оформляют актом (форма 3.4).

Начало опасных зон, зон запаса и их окончание наносят на рабочий эскиз выработки (планшет).

2.4.9. При отсутствии наблюдений за АЭ горного массива в течение часа и более, если не были прекращены работы по углю в радиусе действия сейсмоприемника, прогноз получают после набора нового опорного интервала осреднения и расчета трех значений ![]() . В этом случае до набора опорного интервала величина

. В этом случае до набора опорного интервала величина ![]() может быть условно принята равной нулю. До получения прогноза работы по углю в забое должны вестись с выполнением противовыбросных мероприятий.

может быть условно принята равной нулю. До получения прогноза работы по углю в забое должны вестись с выполнением противовыбросных мероприятий.

2.4.10. Регистрация импульсов АЭ осуществляется по методике, изложенной в приложении 9. Результаты наблюдений заносят в журнал регистрации АЭ (форма 3.5), расчет прогноза ведут в журнале (форма 3.6).

2.4.11. Способ и место установки сейсмоприемников, порядок перестановки и определения их радиуса действия указывают в паспорте выемочного участка (проведения и крепления горных выработок) в разделе "Применение звукоулавливающей аппаратуры (ЗУА)". За радиус действия принимают расстояние, на котором сейсмоприемник воспринимает колебания, вызванные контрольными ударами (или работой отбойного молотка, комбайна) с амплитудой, превышающей уровень фона более чем в 2 раза. Радиус действия сейсмоприемников определяют при каждой его установке.

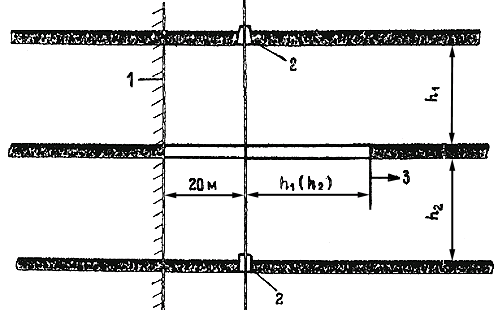

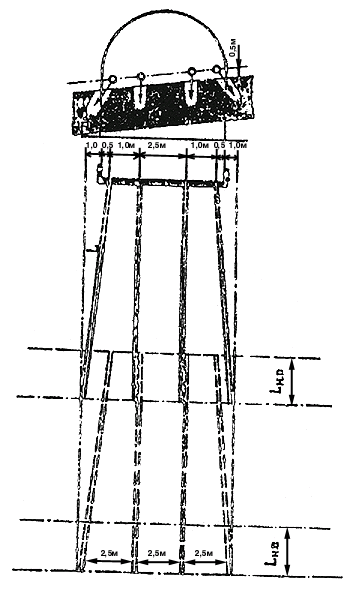

Для наблюдений за АЭ горного массива при очистных работах сейсмоприемник устанавливают впереди забоя в шпуре длиной не менее 4 м. Расстояние от забоя до сейсмоприемника должно быть не менее 3 м и не более половины радиуса его действия. При отсутствии опережающих выработок допускается установка сейсмоприемника на элементы крепи.

Для наблюдений за АЭ в подготовительных выработках, проводимых взрывным способом, сейсмоприемник устанавливают в шпуре длиной не менее 2 м, пробуренном в угле, на расстоянии от забоя 5...20 м. Если по техническим причинам установка сейсмоприемника не представляется возможной, допускается его установка во вмещающих породах в шпуре глубиной не менее 1 м на расстоянии от забоя 5...20 м.

Для наблюдений за АЭ в подготовительных выработках, проводимых комбайном, расстояние от шпура до забоя должно быть 20...40 м.

Установка сейсмоприемников должна осуществляться электрослесарем службы прогноза. Оператор группы сейсмопрогноза должен ежесменно в журнале регистрации отмечать расстояние от забоя до сейсмоприемника по информации сменного надзора эксплуатационного (подготовительного) участка и участка ВТБ.

Способы и схемы установки сейсмоприемников для конкретных условий разрабатывает и рекомендует ГО ДонУГИ, они должны быть внесены в паспорт в разделе "применение ЗУА". Один раз в месяц результаты контрольного определения радиуса действия должны быть зарегистрированы на магнитной ленте и оформлены актом, утвержденным главным инженером шахты. Лента с записью сохраняется до следующего контрольного определения радиуса действия. Область и условия применения прогноза по АЭ, а также параметры алгоритма расчета прогноза (интервал наблюдения, ![]() ) для конкретных горно-геологических и технологических условий могут уточняться ГО ДонУГИ по имеющимся результатам контроля АЭ и должны указываться в паспорте выемочного участка (подготовительного забоя).

) для конкретных горно-геологических и технологических условий могут уточняться ГО ДонУГИ по имеющимся результатам контроля АЭ и должны указываться в паспорте выемочного участка (подготовительного забоя).

На выбросоопасных пластах при комбайновом способе проведения выработок через каждые 30 м подвигания подготовительного забоя должна проводиться контрольная оценка выбросоопасности пласта по методике проведения разведочных наблюдений текущего прогноза в соответствии с пп. 2.4.12 - 2.4.13.

Текущий прогноз выбросоопасности по начальной

скорости газовыделения из шпуров

2.4.12. С целью получения исходных данных для текущего прогноза проводят разведочные наблюдения вне зоны геологического нарушения (не ближе 25 м). В подготовительных выработках эти наблюдения включают измерения начальной скорости газовыделения ![]() из шпура глубиной 3,5 м, коэффициента крепости угля f и общей мощности пласта m в пяти циклах проходки (через 2 м). В очистных выработках эти измерения проводят в пяти пунктах, расположенных равномерно по длине забоя.

из шпура глубиной 3,5 м, коэффициента крепости угля f и общей мощности пласта m в пяти циклах проходки (через 2 м). В очистных выработках эти измерения проводят в пяти пунктах, расположенных равномерно по длине забоя.

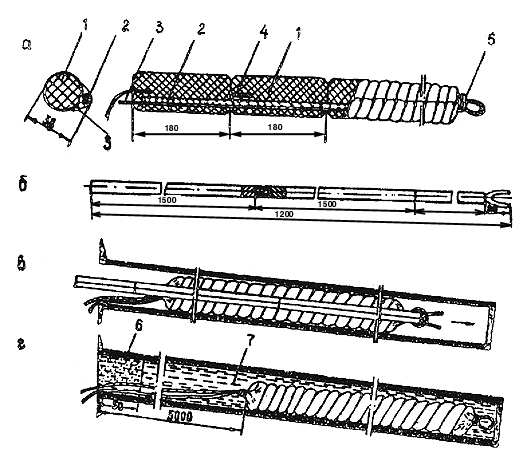

Измерение начальной скорости газовыделения при разведочных наблюдениях производят при длине контрольного шпура 3,5 м диаметром 42 мм. Бурение контрольного шпура при достижении 3,5 метров приостанавливают, буровую штангу извлекают, в контрольный шпур вводят газозатвор и герметизируют измерительную камеру длиной 0,5 м. Измерительная камера должна располагаться вне зоны влияния способов предотвращения внезапных выбросов.

На герметизаторе устанавливают перфорированную насадку. Длина перфорированной насадки должна быть равна длине измерительной камеры.

С помощью расходомера, присоединенного к газозатвору, не позднее чем через 2 минуты после окончания бурения измеряют начальную скорость газовыделения.

Коэффициенты крепости угля измеряют прибором ПК-1 в шпуре глубиной 2 м.

Общую мощность пласта в подготовительных выработках замеряют в крайних точках забоя.

Проведение разведочных наблюдений не требуется в забоях выработок, которые начинают проводить от выработок, пройденных ранее в неопасных зонах, установленных текущим прогнозом. На ведение текущего прогноза в данном случае составляется акт.

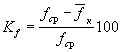

На основании обработки результатов разведочных наблюдений должны быть получены исходные данные для текущего прогноза: максимальная величина начальной скорости газовыделения из шпуров g![]() , среднее арифметическое значение коэффициента

, среднее арифметическое значение коэффициента![]() крепости угля f

крепости угля f![]() и мощности пласта m

и мощности пласта m![]() , изменчивость коэффициента крепости угля K

, изменчивость коэффициента крепости угля K![]() и мощности пласта K

и мощности пласта K![]() .

.

2.4.13. Если ![]() ;

; ![]() ;

; ![]() усл. ед., а g

усл. ед., а g![]() при этом менее критического значения начальной скорости газовыделения для каждого конкретного пласта (

при этом менее критического значения начальной скорости газовыделения для каждого конкретного пласта (![]() ), то забой подготовительной или очистной выработки проводился в процессе разведочных наблюдений в неопасной зоне. В данном случае в забое вводят текущий прогноз, а применяемые в выработке способы предотвращения внезапных выбросов могут быть отменены. Это положение распространяется на забой при любых значениях K

), то забой подготовительной или очистной выработки проводился в процессе разведочных наблюдений в неопасной зоне. В данном случае в забое вводят текущий прогноз, а применяемые в выработке способы предотвращения внезапных выбросов могут быть отменены. Это положение распространяется на забой при любых значениях K![]() , если

, если ![]() , f

, f![]() >1 усл. ед., а

>1 усл. ед., а ![]() .

.

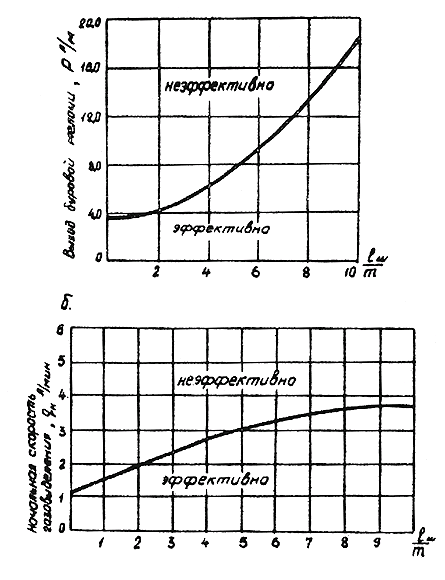

Критические значения начальной скорости газовыделения (![]() ) зависят от марки угля и принимаются:

) зависят от марки угля и принимаются:

при ![]() менее 15% - 5 л/мин,

менее 15% - 5 л/мин,

при ![]() от 15 до 20% - 4,5 л/мин

от 15 до 20% - 4,5 л/мин

при ![]() от 20 до 30% - 4,0 л/мин

от 20 до 30% - 4,0 л/мин

при ![]() свыше 30% - 4,5 л/мин

свыше 30% - 4,5 л/мин

Выход летучих веществ (![]() ) определяют как средний по 10 пробам угля, отобранным в подготовительной выработке или в лаве на стадии разведочных наблюдений и оформляют актом, утвержденным главным инженером шахты.

) определяют как средний по 10 пробам угля, отобранным в подготовительной выработке или в лаве на стадии разведочных наблюдений и оформляют актом, утвержденным главным инженером шахты.

Данные разведочных наблюдений заносятся в журнале по форме 3.7.

Разведочные наблюдения повторяют через каждые 250-300 м подвигания забоя выработки.

2.4.14. При текущем прогнозе опасных зон измерения начальной скорости газовыделения проводят в контрольном шпуре диаметром 43 мм на интервалах 1,5; 2,5; 3,5 м при измерительной камере 0,5 м. Шпуры необходимо бурить через каждые 2 м подвигания подготовительных выработок, в комбайновых нишах при работе по схеме лава-штрек и в нижних просеках крутых пластов при полевой подготовке и 2,5 м - в очистных забоях. На каждом интервале перед измерением g![]() проверяется качество герметизации газовой камеры в соответствии с паспортом на комплект приборов для прогноза.

проверяется качество герметизации газовой камеры в соответствии с паспортом на комплект приборов для прогноза.

2.4.15. В подготовительных выработках необходимо бурить два шпура на расстоянии 0,5 м от стенки выработки. Шпуры ориентируют в направлении подвигания забоя.

В очистных выработках пологих и наклонных выбросоопасных пластов шпуры бурят в направлении подвигания выработки и располагают на расстоянии 0,5 м от кутков ниш, а в остальной части лавы - через 10 м друг от друга.

При потолкоуступном очистном забое выбросоопасных крутых пластов шпуры бурят в кутках нижней печи и уступов на расстоянии 0,5 м от нависающего массива.

На угрожаемых пластах шпуры бурят: в лавах крутых и крутонаклонных пластов при потолкоуступном забое - в нижней третьей части этажа, а в лавах пологих и наклонных пластов - в нишах и против бутовых полос плюс 10 м. При подходе к геологическому нарушению на расстояние 25 м, пересечении его и отходе от нарушения на расстояние 25 м шпуры бурят через 10 м по длине очистного забоя на участке геологического нарушения и на расстоянии 10 м в обе стороны от границ геологического нарушения.

На выбросоопасных шахтопластах при подходе к геологическому нарушению, при пересечении которого вышележащими по пласту выработками не происходили выбросы, не определялись опасные по прогнозу зоны или зоны ПГД, шпуры бурят через 5 м по длине очистного забоя на участке геологического нарушения и на расстоянии 10 м по обе стороны от границ нарушения. Бурение шпуров осуществляют за 25 м до нарушения, при пересечении нарушения и при отходе от него на 25 м.

2.4.16. В зонах тектонических нарушений дизъюнктивного или пликативного характера, при переходе которых вышележащими по пласту выработками происходили выбросы или определялись опасные зоны, а также в зонах повышенного горного давления, осложненных такими нарушениями, за 25 м до и после нарушения на выбросоопасных пластах текущий прогноз по начальной скорости газовыделения не проводят. При переходе очистными и подготовительными выработками указанных зон должны применять способы предотвращения выбросов или взрывные работы в режиме сотрясательного взрывания.

2.4.17. Зона относится к опасной, если хотя бы в одном из интервалов контрольного шпура замерена начальная скорость газовыделения равная ![]() и более. Размер опасной зоны в лавах ограничивают по падению-восстанию (или простиранию) соседними шпурами, в которых измеренная скорость газовыделения менее

и более. Размер опасной зоны в лавах ограничивают по падению-восстанию (или простиранию) соседними шпурами, в которых измеренная скорость газовыделения менее ![]() .

.

В опасной зоне работы по проведению выработки должны быть прекращены. Дальнейшее проведение выработок разрешается с применением способов предотвращения внезапных выбросов угля и газа и выполнением мероприятий по обеспечению безопасности работающих.

На угрожаемых пластах, если прогнозом установлена опасная зона, производят ее экспертную оценку с участием МакНИИ.

2.4.18. Выход из опасной зоны, в которой применяют способы предотвращения внезапных выбросов, осуществляют после контрольных наблюдений, которые проводят по методике разведочных наблюдений в границах опасной зоны в пяти циклах проведения подготовительной выработки или в двух циклах выемки угля в лаве. Если будет установлено, что в этих циклах проходки (выемки) показатели изменения мощности пласта ![]() и коэффициента крепости угля

и коэффициента крепости угля ![]() , а

, а ![]() , то делается заключение, что забой выработки вошел в неопасную зону. Это положение распространяется также для уточнения результатов сейсмоакустического прогноза.

, то делается заключение, что забой выработки вошел в неопасную зону. Это положение распространяется также для уточнения результатов сейсмоакустического прогноза.

Значение показателей K![]() и K

и K![]() в процентах вычисляют по формулам:

в процентах вычисляют по формулам:

, (2.17)

, (2.17) , (2.18)

, (2.18)

где ![]() ;

; ![]() - средние значения коэффициента крепости угля соответственно на участках разведочных (в неопасной зоне) и контрольных наблюдений;

- средние значения коэффициента крепости угля соответственно на участках разведочных (в неопасной зоне) и контрольных наблюдений; ![]() ;

; ![]() - средние значения мощности пласта соответственно на участках разведочных наблюдений (в неопасной зоне) и контрольных наблюдений.

- средние значения мощности пласта соответственно на участках разведочных наблюдений (в неопасной зоне) и контрольных наблюдений.

Данные контрольных наблюдений заносят в журнал по форме 3.7.

Текущий прогноз выбросоопасности по начальной

скорости газовыделения и выходу бурового штыба

2.4.19. Контрольный шпур бурят с остановками после окончания бурения каждого интервала. Длина первого интервала составляет 0,5 м, а всех последующих - 1 м. Первый интервал шпура бурят диаметром 55 мм для установки в нем штыбомера; второй интервал и последующие - диаметром 42 мм через канал штыбомера. Продолжительность бурения второго и каждого последующего интервалов должна составлять 2 мин.

Если интервал шпура пробурен за более короткий промежуток времени, то несмотря на отсутствие признаков зажима бурового инструмента сверло не выключают и продолжают бурение указанного интервала до тех пор, пока от начала его бурения пройдет 2 мин.

При бурении второго и последующих интервалов с помощью штыбомера измеряют выход бурового штыба S (л/м). После окончания бурения второго и последующих интервалов измеряют начальную скорость газовыделения g![]() (л/мин.м). За начальную принимают скорость газовыделения, измеренную через 2 мин после окончания бурения интервала. Давление распора манжеты герметизатора должно составлять не менее 2 кгс/см

(л/мин.м). За начальную принимают скорость газовыделения, измеренную через 2 мин после окончания бурения интервала. Давление распора манжеты герметизатора должно составлять не менее 2 кгс/см![]() .

.

При измерении начальной скорости газовыделения со второго и последующих интервалов штыбомер извлекают из шпура.

После окончания наблюдений по максимальным значениям начальной скорости газовыделения и выхода бурового штыба по длине каждого шпура определяется показатель выбросоопасности.

2.4.20. Показатель выбросоопасности зоны R определяют по формуле:

![]() , (2.19)

, (2.19)

где ![]() =5 - для Воркутинского месторождения;

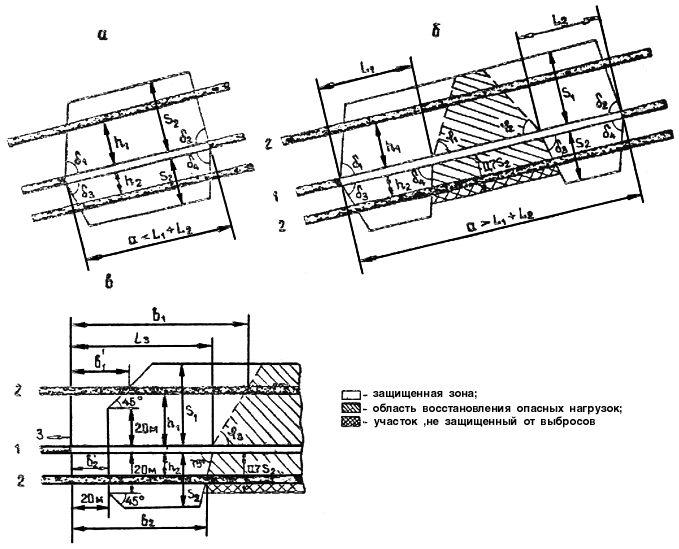

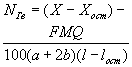

=5 - для Воркутинского месторождения; ![]() =4 - для остальных бассейнов и месторождений восточных районов; b=21 - для Воркутинского месторождения; b=6 - для остальных бассейнов и месторождений восточных районов.