- USD ЦБ 03.12 30.8099 -0.0387

- EUR ЦБ 03.12 41.4824 -0.0244

|

Краснодар:

|

погода |

Курсы

Индексы

- DJIA 03.12 12019.4 -0.01

- NASD 03.12 2626.93 0.03

- RTS 03.12 1545.57 -0.07

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ ДОБЫЧИ

И ВСКРЫШИ НА КАРЬЕРАХ

РАЗРАБОТАНА Всесоюзным научно-исследовательским институтом горной геомеханики и маркшейдерского дела (ВНИМИ).

СОГЛАСОВАНА с Минуглепромом СССР, Минчерметом СССР, Минцветметом СССР, Минпромстройматериалов СССР, Минхимпромом СССР, Главным управлением геодезии м картографии при Совете Министров СССР

УТВЕРЖДЕНА Госгортехнадзором СССР 10 августа 1976 г.

Изложены современные технические требования к маркшейдерской съемке горных выработок, взорванных пород и отвалов полезного ископаемого; к определению объемов вынутых и взорванных пород (применительно к различным технологическим схемам разработки) и остатков полезного ископаемого на складах; к взвешиванию транспортируемых горных пород и определению их объемов; к маркшейдерскому контролю добытого полезного ископаемого и вынутых пород вскрыши.

Установлен круг должностных лиц, ответственных за достоверность принятых к учету объемов вынутых пород вскрыши, массы (объема) добытого полезного ископаемого и его остатков на складах.

Ведомственные и местные инструкции, указания, распоряжения и другие нормативные документы, в которых рассматриваются вопросы определения и учета объемов вынутых пород по вскрыше, добыче и определению остатков полезного ископаемого на складах, должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящей Инструкции. С выходом ее в свет прекращается действие параграфов 4.57, 5.3, 5.6-5.10, 6.1-6.3, 6.8, 6.16 и изменяется редакция параграфа 5.2 и приложения 15 (к параграфу 4.54) Технической инструкции по производству маркшейдерских работ [3].

Инструкция предназначена для предприятий, разрабатывающих месторождения твердых полезных ископаемых открытым способом, а также для соответствующих организаций, ведущих проектирование и реконструкцию карьеров.

Прил.7, список лит. 3 назв.

ПРЕДИСЛОВИЕ

На карьерах всех отраслей горнодобывающей промышленности сложилось несоответствие между достигнутым прогрессом в технике и технологии ведения горных работ и применяемыми техническими средствами и методами определения объемов по вскрыше и добыче. Маркшейдерские методы трудоемки и не всегда обеспечивают необходимую точность и оперативность получения результата. Они не целесообразны для использования в автоматизированных системах управления, но весьма эффективны при контроле данных статистического учета. Статистический (оперативный) учет в большей мере отвечает запросам предприятий, однако чаще всего он ведется без применения современных технических средств и методов, не нормируется по точности, и поэтому область использования его данных ограниченна.

Ведомственные и местные инструкции, которыми руководствуются предприятия при определении объемов вскрыши и учете добычи, часто составлены без достаточного обоснования, включают противоречивые положения и не отвечают своему назначению. Настоящая Инструкция должна унифицировать и упорядочить требования к определению объемов вскрыши и добычи, способствовать повышению достоверности отчетных данных, в том числе о производительности труда, производительности выемочных машин и транспорта, показателях извлечения из недр запасов полезного ископаемого. Требования инструкции направлены на совершенствование способов оперативного учета и расширение области применения его результатов при одновременном повышении роли маркшейдерского контроля, на более широкое распространение стереофотограмметрических методов съемки, особенно на крупных карьерах, а также на повышение ответственности производственного персонала за достоверность сведений, прямо или косвенно влияющих на точность данных по вскрыше и добыче. В части, касающейся маркшейдерских измерений и документации, настоящая Инструкция является дополнением к Технической инструкции по производству маркшейдерских работ [3].

Карьеры все более резко различаются по размерам, производительности, технологии разработки, параметрам горных выработок, типам экскаваторов, объемам полезных ископаемых на складах и т.д. Этим различиям не отвечают установленные Технической инструкцией по производству маркшейдерских работ нормы точности на определение объемов полезного ископаемого на складах, объемов "зачищенной заходки" по результатам съемки, а также масштаб пополнительной съемки уступов. Поэтому отменяются параграфы 4.57, 6.2 и 6.3 названной инструкции, в которых указаны эти нормы точности; вводится новая редакция параграфа 5.2 и пунктов 2 и 3 приложения 15 (к параграфу 4.54); отменяются параграфы 5.3, 5.6-5.10, 6.1, 6.8 и 6.16, где изложены требования к построению съемочной сети и даны параметры съемки, которые обеспечивали отмененные нормы точности.

В настоящую Инструкцию вошли следующие изменения и дополнения, заменившие исключенные требования.

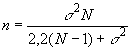

1. Установлены дифференцированные нормы точности на определение объема вынутых и взорванных пород, позволяющие вычислить допустимую погрешность определения объема за любой срок работы экскаватора (участка, карьера).

2. Установлены дифференцированные нормы точности на определение объема отвала полезного ископаемого на складах; изменены параметры съемки отвалов на открытых складах и даны параметры съемки закрытых складов.

3. Установлены два масштаба съемки горных выработок карьера - 1:1000 и 1:2000, соответственно изменены требования к построению съемочной сети и параметрам съемки.

4. Установлены требования и даны нормы точности на контроль маркшейдерской съемки горных выработок и на контроль объемов по вскрыше и добыче.

Учитывая, что в ближайшие годы переиздание Технической инструкции по производству маркшейдерских работ не предусматривается, в приложении 7 настоящей Инструкции дана измененная редакция ее параграфов 5.2 и пунктов 2 и 3 приложения 15 (к параграфу 4.54) и указано, какими пунктами настоящей Инструкции следует руководствоваться вместо отмененных параграфов.

Кроме дополнений к Технической инструкции по производству маркшейдерских работ настоящая Инструкция устанавливает порядок корректирования принятых к учету оперативных данных по вскрыше и добыче, нормы точности на оперативный учет объемов, на контроль полноты загрузки транспортных сосудов и на определение плотности пород вскрыши и полезного ископаемого в массиве и отвале, а также порядок и сроки выполнения перечисленных работ и распределение их между производственными службами предприятия.

Нормы точности работ характеризуются средними квадратическими и допустимыми погрешностями. При оценке качества измерений путем сравнения полученных невязок с допустимыми необходимо учитывать, что частое появление невязок, близких к допустимым, свидетельствует о недостаточной точности выполнения работ даже в том случае, если невязки не превышают допустимых значений. При большом количестве измерений погрешности (невязки) по своему абсолютному значению должны распределяться примерно следующим образом (интервалы указаны в единицах средней квадратической погрешности ![]() ).

).

|

|

| ||

|

|

0-0,5 |

|

38 |

|

0-0,5 |

|

38 |

|

|

|

0,5-10 |

|

30 |

|

0-1,0 |

|

68 |

|

|

|

1,0-1,5 |

|

18 |

|

0-1,5 |

|

87 |

|

|

|

1,5-2,0 |

|

9 |

|

0-2,0 |

|

95 |

|

|

|

2,0-2,5 |

|

3 |

|

0-2,5 |

|

99 |

|

|

|

2,5-3,0 |

|

1 |

|

0-3,0 |

|

99,7 |

|

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Во избежание разного толкования приведем содержание некоторых горнотехнических терминов.

Блок - часть уступа, разрабатываемая с применением рыхления пород взрывом при многорядном расположении скважин, ограничена по длине крайними взрывными скважинами, по ширине - откосом и последним рядом скважин.

Горная масса - полезное ископаемое и порода (как в смешанном виде, так и в раздельном), получаемые в результате разработки месторождения.

Допустимая погрешность - двойная средняя квадратическая погрешность.

Карьер (разрез, рудник) - горное предприятие (производственная единица), представляющее собой совокупность разнообразных горных выработок; осуществляет разработку месторождения полезного ископаемого открытым способом.

Книжный остаток - количество полезного ископаемого, которое числится на складе по данным бухгалтерского учета.

Оперативный (статистический) учет - учет добычи и вскрыши по числу отгруженных транспортных сосудов и средней массе (объему) полезного ископаемого (пород вскрыши) в одном сосуде или по результатам взвешивания всех транспортируемых горных пород.

Склад - один или несколько отвалов добытого полезного ископаемого, готовой продукции, дробленой руды, флюсов и других материалов, расположенных на специально подготовленной территории (открытые склады) или в специальных помещениях (закрытые склады).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция является обязательной для предприятий, разрабатывающих месторождения твердых полезных ископаемых открытым способом, и организаций, ведущих проектирование, строительство и реконструкцию карьеров.

При открытой разработке россыпных месторождений объемы выемки торфов и песков и средние расстояния их транспортировки определяют с соблюдением методов и норм точности, предусмотренных Технической инструкцией по производству маркшейдерских работ [3].

1.2. Инструкция устанавливает технические требования

- к определению объемов вынутых горных пород по маркшейдерской съемке и по данным оперативного учета;

- к определению объема и массы полезного ископаемого на складах;

- к определению плотности пород вскрыши и полезного ископаемого в массиве и отвале;

- к маркшейдерскому контролю объемов вынутых пород вскрыши и полезного ископаемого, принятых к оплате труда и к отчету о выполнении производственного плана.

Инструкция устанавливает также порядок выполнения этих работ и распределение их между производственными службами предприятия.

1.3. Объемы вынутых горных пород по вскрыше и добыче определяют в тех единицах измерения, в которых их планируют и учитывают.

1.4. Способы определения объемов вынутых и взорванных пород вскрыши, полезного ископаемого и остатков полезного ископаемого на складах должны быть предусмотрены в проектах новых и реконструируемых карьеров в соответствии с требованиями пункта 1.6.

Предпочтение отдается применению взвешивающих устройств и организации на этой основе оперативного учета. При годовой производительности карьера 1 млн т и больше, а также в случаях, предусмотренных пунктом 1.6 (3), применение взвешивающих устройств для учета добытого и реализованного полезного ископаемого и для оперативного учета объемов вынутых пород вскрыши обязательно.

При выборе способа маркшейдерской съемки горных выработок следует предпочитать стереофотограмметрические методы.

В зависимости от принятых методов оперативного учета и маркшейдерской съемки в проектах предусматривают обеспечение соответствующих служб карьера техническими средствами, помещением, транспортом и кадрами.

1.5. Требования Инструкции к маркшейдерской съемке горных выработок и к подсчету по ее результатам объемов вынутых и взорванных пород вскрыши и полезного ископаемого в целике, а также требования к методам ведения оперативного учета обеспечивают определение объемов со следующими допустимыми погрешностями.

1. Если объем вынутых пород вскрыши (полезного ископаемого) находят непосредственно по маркшейдерской съемке уступов, то допустимая погрешность ![]() (%) определения объема не должна превышать значения, вычисленного по формуле

(%) определения объема не должна превышать значения, вычисленного по формуле

![]() (1.1)

(1.1)

где ![]() - объем вынутых пород, приведенный к объему в целике, м

- объем вынутых пород, приведенный к объему в целике, м![]() .

.

Формула (1.1) используется при объемах от 20 до 2000 тыс. м![]() . Если объем больше 2000 тыс. м

. Если объем больше 2000 тыс. м![]() , то принимают

, то принимают ![]() = 1%; если объем меньше 20 тыс. м

= 1%; если объем меньше 20 тыс. м![]() , то методика съемки горных выработок и вычисления объемов устанавливается специальной инструкцией с таким расчетом, чтобы погрешность

, то методика съемки горных выработок и вычисления объемов устанавливается специальной инструкцией с таким расчетом, чтобы погрешность ![]() не превышала 10%.

не превышала 10%.

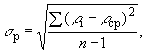

2. Если объем вынутых (взорванных) пород вскрыши и полезного ископаемого определяют в разрыхленном состоянии по маркшейдерской съемке и перевычисляют его в объем в целике через коэффициент разрыхления этих пород, то допустимая погрешность ![]() (%) определения объем не должна превышать значения, вычисленного по формуле

(%) определения объем не должна превышать значения, вычисленного по формуле

![]() (1.2)

(1.2)

где ![]() - объем вынутых (взорванных) пород, приведенный к объему в целике, м

- объем вынутых (взорванных) пород, приведенный к объему в целике, м![]() .

.

Формула (1.2) используется при объемах от 45 до 2200 тыс. м![]() . Если объем больше 2200 тыс. м

. Если объем больше 2200 тыс. м![]() , то принимают

, то принимают ![]() = 1,5%; если объем меньше 45 тыс. м

= 1,5%; если объем меньше 45 тыс. м![]() , то методика съемки и вычисления объемов, а также определения коэффициента разрыхления устанавливается специальной инструкцией с таким расчетом, чтобы погрешность

, то методика съемки и вычисления объемов, а также определения коэффициента разрыхления устанавливается специальной инструкцией с таким расчетом, чтобы погрешность ![]() не превышала 10%.

не превышала 10%.

Примечание. Допустимую погрешность, определенную по формуле (1.1) или (1.2), используют для вычисления допустимой разности (5.2) между объемом горных пород, найденным по контрольному подсчету, и объемом, принятым в отчетах, а также для обоснования методики новых способов съемки и подсчета объемов на эту погрешность нельзя корректировать объем, определенный по маркшейдерской съемке.

3. Методы оперативного учета должны обеспечивать определение объема, вынутого сменной бригадой экскаватора за месяц, с погрешностью не более 5%. Такую точность можно получить при соблюдении требований раздела 4 и приложения 4 настоящей Инструкции и при достоверных данных о числе отгруженных транспортных сосудов. Если указанная точность не обеспечивается, то результаты оперативного учета используют только для приведения объемов, определенных по маркшейдерским данным, к началу и концу отчетного периода в соответствии с требованиями пункта 3.9.

1.6. На действующих и строящихся карьерах объемы вынутых пород по вскрыше и полезному ископаемому для оплаты труда и отчета о выполнении производственного плана определяют по маркшейдерской съемке или по данным оперативного учета, руководствуясь следующими положениями.

1. Если применяемые на карьере технологические схемы разработки позволяют определять объем вынутых за месяц пород в целике непосредственно по маркшейдерской съемке, то объем можно определять как по съемке, так и по данным оперативного учета при условии, что по точности они удовлетворяют требованиям пункта 1.5.

2. Если породы разрабатываются с предварительным рыхлением взрывом на зачищенный откос уступа, а затем отгружаются больше чем за месяц, то объем вынутых за месяц пород определяют по данным оперативного учета, точность которых должна удовлетворять требованиям пункта 1.5.

Если применяемые на карьере методы оперативного учета не обеспечивают точности, установленной пунктом 1.5, то до перехода на более точные методы оперативного учета, рекомендуемые настоящей Инструкцией, объемы вынутых за месяц пород вскрыши (полезного ископаемого) можно определять по маркшейдерской съемке с соблюдением указаний разделов 2 и 3.

3. При разработке пород с предварительным рыхлением взрывом на горную массу, оставленную от предыдущего взрыва, или при каскадном взрывании, если породы отгружают больше чем за месяц, объем вынутой за месяц горной массы определяют только по данным оперативного учета, точность которых должна удовлетворять требованиям пункта 1.5.

4. При гидравлической разработке объем вынутых пород определяют по маркшейдерской съемке с соблюдением указаний разделов 2 и 3.

5. Корректирование добычи по выходу продукции обогатительных фабрик или других перерабатывающих производств не допускается (кроме исключительных случаев, когда непосредственно с требуемой точностью определено количество готовой продукции, отходов и потерь обогащения).

6. Количество балласта и снега, вывозимых из карьера вместе с горной массой, принимают для оплаты труда на основании актов, порядок составления которых определяется отраслевыми инструкциями. Принятое к оплате количество балласта не должно превышать норм, установленных проектом. Балласт и снег, вывезенные из карьера, в объемы по вскрыше и добыче не включаются.

1.7. Объем переэкскавации породы для оплаты труда определяют в следующем порядке: при простых схемах - по результатам маркшейдерской съемки переваленного вскрышного уступа с учетом кратности перевалки; при сложных схемах - по маркшейдерской съемке с контролем соблюдения паспорта переэкскавации, при этом объем переэкскавации с 1 м не должен превышать расчетного.

1.8. Если применяемые на карьере способы определения объемов вынутых пород вскрыши и полезного ископаемого не обеспечивают точность, установленную пунктом 1.5, то вышестоящая организация устанавливает срок перехода на рекомендуемые Инструкцией способы.

1.9. Среднюю массу (объем) горных пород в одном транспортном сосуде, определенную по результатам выборочного взвешивания, принимают для той партии сосудов, из которой взята выборка.

1.10. Маркшейдерская служба карьера должна вести Книгу учета движения горной массы (или раздельно пород вскрыши и полезного ископаемого), где в зависимости от периодичности маркшейдерской съемки, технологии разработки и вида полезного ископаемого отражаются следующие данные по отдельным выемочным механизмам, горизонтам, участкам (цехам) и карьеру в целом:

- объемы вынутых горных пород (вскрыши и добычи), определенные по маркшейдерской съемке;

- данные оперативного учета, принятые для приведения объемов, определенных по маркшейдерской съемке, к началу и к концу отчетного периода;

- объемы взорванных пород на уступах, перевычисленные в объемы в целике, и принятые при пересчете коэффициенты разрыхления;

- объемы взорванных пород на уступах, оставленные от предыдущего взрыва, приведенные к объему в целике, и принятые при пересчете коэффициенты разрыхления;

- масса добытого полезного ископаемого и его плотность в целике, если эти сведения используют для получения отчетных данных;

- объемы вынутых пород по вскрыше и добыче, определенные по контрольному маркшейдерскому подсчету, и результаты сравнения этих объемов с отчетными данными за контролируемый период.

Формы записи в Книге учета движения горной массы и типовые формы отчетности устанавливаются отраслевыми инструкциями. Книгу начинают вести с началом строительства карьера. Она включается в перечень обязательной документации, передаваемой заказчику при сдаче карьера в эксплуатацию.

1.11. За достоверность данных о вынутых (взорванных) объемах по вскрыше и добыче отвечают руководители следующих производственных служб.

Маркшейдерская служба карьера отвечает за своевременное выполнение маркшейдерской съемки и за достоверность определения по ней объемов вынутых (взорванных) пород вскрыши и полезного ископаемого (горной массы) и объемов отвалов полезного ископаемого на складах, а также за своевременный контроль добычи и объемов вынутых пород вскрыши.

Производственная служба карьера или должностное лицо (за исключением главного и участкового маркшейдеров), назначенное приказом по предприятию или указанное отраслевой инструкцией, отвечает за организацию оперативного учета и достоверность его данных.

Геологическая служба карьера отвечает за достоверность данных о плотности пород вскрыши и полезного ископаемого в целике, принятой для перевычисления объема, определенного по маркшейдерской съемке, в массу или для перевода массы, определенной по результатам взвешивания, в объем.

Ответственность за достоверность плотности полезного ископаемого на складе, принятой для перевычисления его объема в массу, возлагается отраслевой инструкцией или приказом по предприятию на отдел технического контроля (ОТК) или на геологическую службу карьера. Если для определения плотности полезного ископаемого на складе назначают специальную комиссию, то указывают ответственность каждого члена комиссии в соответствии с настоящим пунктом; когда такого указания нет, ответственность возлагается на председателя комиссии.

1.12. Лица, виновные в несоблюдении требований Инструкции, привлекаются в установленном порядке к дисциплинарной или материальной ответственности. Лица, допускающие приписки и умышленное искажение отчетных данных о вынутых (взорванных) объемах по вскрыше и добыче, несут установленную законом уголовную ответственность.

2. СЪЕМКА УСТУПОВ И ВЗОРВАННЫХ ПОРОД

2.1. Маркшейдерскую съемку карьера и пополнительную съемку уступов выполняют в соответствии с требованиями Технической инструкции по производству маркшейдерских работ [3] с учетом изменений и дополнений, изложенных в пунктах 2.2-2.10 настоящей Инструкции.

2.2. Съемку карьера и пополнительную съемку уступов выполняют следующими способами: стереофотограмметрическими, тахеометрическим, мензульным, перпендикуляров, а также их комбинацией.

Наземную и воздушную стереофотограмметрическую съемку следует применять для составления и пополнения планов горных выработок во всех случаях, когда возможно и целесообразно их организовать.

Тахеометрический способ применяют:

- для съемки карьеров, где технология разработки позволяет непосредственно по результатам съемки уступов определять объем вынутых пород вскрыши и полезного ископаемого в целике;

- для съемки малых по производительности карьеров;

- для съемки мертвых пространств при применении наземной стереофотограмметрической съемки;

- для контрольной съемки горных выработок при выборочной проверке их положения на плане и для съемки в тех случаях, когда стереофотограмметрические способы нецелесообразно или нельзя применять по не зависящим от предприятия причинам.

Мензульный способ, как правило, применяют для разовой съемки небольших по размерам карьеров, чтобы составить сводный план горных выработок.

Способ перпендикуляров используют для съемки простых, вытянутых уступов, если съемочную сеть удобно создавать в виде теодолитных ходов и прямоугольной сетки.

2.3. Съемку карьера и пополнительную съемку уступов выполняют в масштабе 1:1000 при ширине вынутого слоя по уступу за период между двумя съемками не более 13 м, в масштабе 1:2000 - при большей ширине. Если требуется более крупное изображение, то планы горных выработок можно составлять в следующем (более крупном) масштабе. На таких планах указывают масштаб плана и масштаб съемки.

2.4. Периодичность пополнительной съемки устанавливает вышестоящая организация с учетом требований пункта 1.6. Если оплату производят по маркшейдерским данным, то съемку уступов следует предусматривать не чаще одного раза в месяц. Как правило, съемку выполняют не раньше чем за 5 дней до конца месяца.

2.5. При съемке карьера или при пополнительной съемке уступов средняя квадратическая погрешность положения пунктов съемочной сети относительно ближайших пунктов маркшейдерской опорной сети не должна превышать 0,2 м для масштаба 1:1000 и 0,3 м для масштаба 1:2000.

2.6. При определении положения пунктов съемочной сети засечками, полярным способом и способом створных линий соблюдают требования параграфов 3.7-3.11 Технической инструкции по производству маркшейдерских работ [3] со следующими изменениями и дополнениями.

1. Если положение пунктов съемочной сети определяют прямой и боковой засечками, полярным способом или способом створных линий, то расстояния от пунктов маркшейдерской опорной сети до определяемого пункта не должны превышать 1500 м при съемке в масштабе 1:1000 и 2000 м при съемке в масштабе 1:2000.

Если расстояния больше 1000 м и съемка проводится в масштабе 1:1000, то при измерении углов теодолитами типа Т15, Т30 выполняется 4 приема или 2 приема при 2 повторениях; при измерении более точными теодолитами - 2 приема или 2 повторения.

Если расстояния больше 1000 м и съемка проводится в масштабе 1:2000, то при измерении углов теодолитами Т15 и Т30 выполняют 2 приема или 2 повторения; при измерении более точными теодолитами - 1 прием.

2. При определении положения пунктов съемочной сети способом обратной засечки допустимые расстояния между определяемым и опорными пунктами и форму засечки устанавливают по расчету (см. приложение 1).

2.7. При съемке горных выработок тахеометрическим способом или способом перпендикуляров расстояние между пунктами съемочной сети на уступе не должно превышать 300 м для масштаба 1:1000 и 400 м для масштаба 1:2000. В случае необходимости допускается определение дополнительных пунктов съемочной сети проложением висячего теодолитного хода с одной стороной. Длина стороны не должна быть больше 300 м при съемке в масштабе 1:1000 и 400 м при съемке в масштабе 1:2000.

Расстояние от инструмента до реечной точки, как правило, не должно превышать 150 м при съемке в масштабе 1:1000 и 200 м при съемке в масштабе 1:2000.

При съемке теодолитом с увеличением зрительной трубы ![]() 25 и более расстояние от инструмента до реечной точки не должно превышать 200 м при масштабе 1:1000 и 250 м при масштабе 1:2000. Если средняя высота уступа (вынимаемого слоя) меньше 3 м, то расстояние от теодолита до реечной точки не должно превышать 150 м.

25 и более расстояние от инструмента до реечной точки не должно превышать 200 м при масштабе 1:1000 и 250 м при масштабе 1:2000. Если средняя высота уступа (вынимаемого слоя) меньше 3 м, то расстояние от теодолита до реечной точки не должно превышать 150 м.

Рейку устанавливают на всех характерных точках снимаемых контуров и поверхностей. Расстояние между реечными точками при съемке в масштабе 1:1000 не должно превышать 20 м, если бровки уступа сложные, и 30 м, если бровки вытянутые, близкие к прямолинейным; при съемке в масштабе 1:2000 эти расстояния не должны превышать 30 и 40 м соответственно, а если прямолинейные бровки имеют протяженность 1 км и более, расстояние между реечными точками допускается до 50 м.

При съемке поверхности взорванных пород в масштабе 1:1000 расстояние между реечными точками не должно превышать 10 м, в масштабе 1:2000 - 20 м.

Если мощность вынимаемого слоя 1 м и меньше, то ее среднее значение вычисляют по данным непосредственных измерений при эксплуатационном опробовании или по данным технического либо тригонометрического нивелирования. В последнем случае расстояние между пикетами устанавливают опытным путем, учитывая изменчивость мощности вынимаемого слоя. Средняя квадратическая погрешность определения средней мощности не должна превышать 1%.

На планах горных выработок по горизонтам горных работ изображают контуры уступа, выписывают высотные отметки на верхней и нижней бровках и при необходимости отметки на рабочих площадках.

Если снимают взорванные породы, то кроме видимых контуров уступа и характерных точек поверхности развала на план наносят последний ряд взрывных скважин, по которому устанавливают границу между массивом и взорванными породами.

2.8. При наземной стереофотограмметрической съемке горных выработок карьера в масштабе 1:1000 отстояние дальней границы съемки не должно превышать 2000 м, в масштабе 1:2000 - 3000 м. Если съемку карьера выполняют для контрольного подсчета объемов за длительный период работы, то отстояние дальней границы можно допускать до 4000 м.

При отстоянии более 2000 м на дальнем плане каждой модели выбирают дополнительно от 3 до 5 точек, положение которых определяют фотограмметрически (пикетным способом), обрабатывая стереопары предыдущей съемки. В этом случае, откорректировав модель по трем точкам, определяют невязки ![]() на корректурных и дополнительных точках и по формуле

на корректурных и дополнительных точках и по формуле

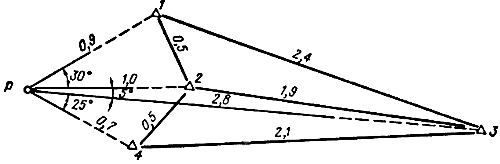

![]()

где ![]() - число всех точек, находят поправку, которую вводят смещением микроскопа координатографа центрирующими винтами.

- число всех точек, находят поправку, которую вводят смещением микроскопа координатографа центрирующими винтами.

Если откосы уступов имеют сложную форму, то на плане кроме бровок проводят по возможности горизонталь (приблизительно в середине откоса) или наносят границу осыпи и набирают на ней отметки.

Если разработка производится с предварительным рыхлением пород взрывом при многорядном расположении скважин, то съемку блока выполняют до и после взрыва. На план наносят устья взрывных скважин по контуру блока, линию закола (если она видна), верхнюю и нижнюю бровки уступа и горизонталь середины откоса. Поверхность взорванных пород изображают в горизонталях или в проекции с числовыми отметками. Горизонтали проводят через 2,5-5 м, места определения высотных отметок обозначают точками, отметки округляют до 0,1 м.

Если объемы подсчитывают способом вертикальных сечений, то пикеты набирают в характерных местах поверхности взорванных пород вдоль линий сечений, предварительно нанесенных на план.

Данные для аналитического способа подсчета объемов можно найти, следуя указаниям приложения 3.

2.9. Воздушную стереофотограмметрическую съемку (аэрофотосъемку) выполняют, руководствуясь Методическими указаниями по аэрофотосъемке карьеров [1] и следующими требованиями.

1. Плановые и высотные опознаки следует закреплять в местах, где обеспечивается их сохранность и устойчивость в течение длительного времени. Пункты маркируют и устанавливают ограждения с предупредительными надписями об ответственности за повреждение центров.

2. Масштаб фотографирования выбирают в зависимости от масштаба съемки и возможностей обрабатывающих стереофотограмметрических приборов. Масштабы фотографирования не должны быть мельче 1:10 000 при съемке в масштабе 1:1000 и 1:15000 при съемке в масштабе 1:2000. Фокусное расстояние аэрофотоаппарата (АФА) должно составлять 90-100 мм при глубине карьера до 300 м; 140 мм - при глубине от 300 до 400 м; 200 мм - при глубине более 400 м.

2.10. При контроле маркшейдерской съемки соблюдают следующие требования.

Расхождения между положениями пунктов съемочной сети, левых точек базисов, корректурных точек и плановых опознаков, нанесенных на план по результатам контрольной и ранее выполненной съемки, не должны превышать удвоенных средних квадратических значений соответствующих погрешностей.

Контрольные пикеты, набранные на бровках и других контурах с четкими очертаниями, не должны отклоняться от положения этих контуров на плане горных выработок больше чем на 1 мм при случайном характере отклонений.

Разность между средней отметкой бровки, вычисленной не менее чем по 15 контрольным пикетам, и средней отметкой этой бровки, определенной по плану горных выработок, не должна превышать 0,4 м.

3. ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ ПО МАРКШЕЙДЕРСКОЙ СЪЕМКЕ

3.1. Объемы вынутых и взорванных пород вскрыши и полезного ископаемого подсчитывают способами среднего арифметического, горизонтальных и вертикальных сечений, объемной палетки и другими, обеспечивающими необходимую точность. При выборе способа следует учитывать технологию разработки и вид съемки горных выработок.

Если технологическая схема разработки позволяет определять объемы вынутых горных пород, приведенные к объему в целике, непосредственно по съемке уступов, то объемы рекомендуется подсчитывать способом среднего арифметического. Этот способ не следует применять, если верхняя и нижняя площадки уступа (или одна из них) в пределах заходки имеют поперечный уклон более 0,015.

Если на план горных выработок нанесены бровки уступа и промежуточное сечение (при стереофотограмметрической съемке), то объемы подсчитывают способом горизонтальных сечений.

Объемы взорванных горных пород по тахеометрической съемке подсчитывают способом вертикальных сечений, по стереофотограмметрической съемке - одним из перечисленных выше способов, кроме способа среднего арифметического.

Способ объемной палетки рекомендуется применять для подсчета объема взорванных пород, если они изображены на плане в проекции с числовыми отметками, а также для подсчета объема вынутых пород, если заходка имеет неправильные, сложные контуры и поверхности. Методика подсчета этим способом приведена в приложении 2.

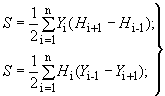

3.2. Объемы способами среднего арифметического и горизонтальных сечений подсчитывают по формуле

![]() , (3.1)

, (3.1)

где ![]() - объем экскаваторной заходки (слоя или блока), м

- объем экскаваторной заходки (слоя или блока), м![]() ;

; ![]() ,

, ![]() - площади сечений соответственно по верхним и нижним бровкам, м

- площади сечений соответственно по верхним и нижним бровкам, м![]() ;

; ![]() - средняя высота заходки, м.

- средняя высота заходки, м.

При способе горизонтальных сечений общий объем вычисляют как сумму объемов отдельных горизонтальных слоев. Площади горизонтальных сечений измеряют планиметром, палеткой или вычисляют аналитически. Планиметром площади измеряют дважды, обводя контуры по и против часовой стрелки. Расхождение между двумя измерениями не должно превышать 3% для площади до 15 см![]() и 2% для площади более 15 см

и 2% для площади более 15 см![]() . За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение. Крупные площади и сечения правильной формы можно разбивать на простые геометрические фигуры, элементы которых измеряют линейкой с миллиметровыми делениями. При наличии счетных машин площади можно вычислять аналитическим способом (см. приложение 3).

. За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение. Крупные площади и сечения правильной формы можно разбивать на простые геометрические фигуры, элементы которых измеряют линейкой с миллиметровыми делениями. При наличии счетных машин площади можно вычислять аналитическим способом (см. приложение 3).

При подсчете объемов способом среднего арифметического среднюю высоту заходки ![]() (м) вычисляют по формуле

(м) вычисляют по формуле

![]() (3.2)

(3.2)

где ![]() и

и ![]() - сумма отметок соответственно по верхним и нижним бровкам;

- сумма отметок соответственно по верхним и нижним бровкам; ![]() и

и ![]() - число реечных точек по этим бровкам.

- число реечных точек по этим бровкам.

Среднюю высоту заходки вычисляют по отметкам пикетов, расположенных через интервалы, установленные пунктом 2.7. Если площадки уступа имеют продольный уклон 0,040 и более, то пикеты выбирают через примерно одинаковые интервалы с таким расчетом, чтобы по верхней и нижней бровкам были зафиксированы начало и конец уклона.

3.3. Способом вертикальных сечений объемы (м![]() ) подсчитывают по формуле

) подсчитывают по формуле

![]() (3.3)

(3.3)

где ![]() ,

, ![]() - площади сечений на границах вынутой заходки (блока), м

- площади сечений на границах вынутой заходки (блока), м![]() ;

; ![]() ,

, ![]() , ...,

, ..., ![]() - площади промежуточных сечений, м

- площади промежуточных сечений, м![]() ;

; ![]() ,

, ![]() , ┘,

, ┘, ![]() - расстояния между сечениями, м.

- расстояния между сечениями, м.

Если расстояния между сечениями одинаковые, формула имеет вид

![]() (3.4)

(3.4)

где ![]() - расстояние между сечениями;

- расстояние между сечениями; ![]() - площади промежуточных сечений;

- площади промежуточных сечений; ![]() - число сечений.

- число сечений.

Интервалы между сечениями не должны превышать расстояний между реечными точками, установленных пунктом 2.7.

Горизонтальный масштаб вертикальных разрезов не должен быть мельче, чем масштаб плана горных выработок; вертикальный масштаб выбирают так, чтобы разрезы было удобно составлять и использовать. При измерении площадей вертикальных сечений соблюдают требования пункта 3.2.

3.4. Способом объемной палетки объемы (м![]() ) подсчитывают по формуле

) подсчитывают по формуле

![]() (3.5)

(3.5)

где ![]() - площадь прямоугольника палетки, м

- площадь прямоугольника палетки, м![]() ;

; ![]() - число прямоугольников в пределах подсчитываемого контура;

- число прямоугольников в пределах подсчитываемого контура; ![]() - высота слоя вынутых (взорванных) пород в каждой вершине прямоугольника, м.

- высота слоя вынутых (взорванных) пород в каждой вершине прямоугольника, м.

При подсчете объемов этим способом руководствуются приложением 2.

3.5. Если для вычисления объемов вынутых пород в целике применяют коэффициент разрыхления, то его находят в соответствии с требованиями пунктов 3.6 и 3.7 и распространяют только на тот объем пород, для которого он определен. Нарушение этого требования может привести к недопустимому накоплению погрешностей в определении объемов вынутых пород вскрыши и полезного ископаемого, принятых к учету.

3.6. Если взрыв производят на зачищенный откос уступа, то объем вынутых (взорванных) пород вскрыши и полезного ископаемого и коэффициенты разрыхления пород определяют в следующем порядке.

1. Если объем вынутых за месяц пород устанавливают по данным оперативного учета, то по результатам съемки, выполненной до взрыва и после отгрузки взорванных пород, находят объем ![]() пород блока в целике, по которому контролируют соответствующие данные оперативного учета, руководствуясь пунктами 5.3, 5.7.

пород блока в целике, по которому контролируют соответствующие данные оперативного учета, руководствуясь пунктами 5.3, 5.7.

Чтобы определить коэффициент разрыхления ![]() пород блока, по съемке, выполненной после взрыва и после отгрузки взорванных пород, определяют объем

пород блока, по съемке, выполненной после взрыва и после отгрузки взорванных пород, определяют объем ![]() . Затем вычисляют коэффициент

. Затем вычисляют коэффициент

![]() (3.6)

(3.6)

Эти данные заносят в Книгу учета движения горной массы и используют при контрольных подсчетах объемов.

2. Если объем вынутых за месяц пород определяют по маркшейдерским данным, то по съемке, выполненной до взрыва, вычисляют объем ![]() блока в целике. При этом контур блока со стороны массива проводят по последнему ряду взрывных скважин и проектному заложению откоса, которое при необходимости проверяют опытным путем.

блока в целике. При этом контур блока со стороны массива проводят по последнему ряду взрывных скважин и проектному заложению откоса, которое при необходимости проверяют опытным путем.

По съемке, выполненной после взрыва, вычисляют объем ![]() взорванных пород блока. Положение контакта между взорванными породами и массивом принимают тем же, что и при подсчете объема блока в целике. Затем вычисляют поправку

взорванных пород блока. Положение контакта между взорванными породами и массивом принимают тем же, что и при подсчете объема блока в целике. Затем вычисляют поправку ![]() (м

(м![]() ) к объему

) к объему ![]() за обобщение формы этого контакта (откоса):

за обобщение формы этого контакта (откоса):

![]() (3.7)

(3.7)

где ![]() - средняя высота блока (уступа), м;

- средняя высота блока (уступа), м; ![]() - длина блока, м.

- длина блока, м.

Исправленный объем ![]() взорванных пород находят по формуле

взорванных пород находят по формуле

![]() .

.

После этого вычисляют коэффициент разрыхления пород блока по формуле (3.6).

По съемке, выполняемой ежемесячно, определяют объем вынутых за месяц взорванных пород, который перевычисляют в объем в целике, руководствуясь следующими условиями.

При тахеометрическом способе съемки объем первой заходки вычисляют по способу вертикальных сечений. К подсчитанному объему прибавляют поправку за обобщение второго откоса этой заходки, вычисленную по формуле (3.7).

Если съемки выполнены стереофотограмметрическими способами и оба откоса изображены на плане горных выработок горизонталями, то поправку за обобщение откоса не учитывают.

Для приведения объема взорванных пород первой заходки к объему в целике коэффициент разрыхления ![]() принимают по опыту или на 10% больше значения

принимают по опыту или на 10% больше значения ![]() , вычисленного по формуле (3.6). Для остальных заходок блока используют коэффициент разрыхления

, вычисленного по формуле (3.6). Для остальных заходок блока используют коэффициент разрыхления ![]() , который вычисляют по формуле

, который вычисляют по формуле

![]() (3.8)

(3.8)

где ![]() ,

, ![]() - веса коэффициентов разрыхления соответственно

- веса коэффициентов разрыхления соответственно ![]() и

и ![]() ;

; ![]() - объем взорванных пород первой заходки блока, м

- объем взорванных пород первой заходки блока, м![]() ;

; ![]() - объем взорванных пород остальной части блока, м

- объем взорванных пород остальной части блока, м![]() ;

; ![]() - рационально выбранное произвольное число.

- рационально выбранное произвольное число.

3.7. При разработке пород с применением каскадного взрывания объем вынутых и взорванных пород и коэффициенты разрыхления определяют согласно требованиям пункта 3.6 (1).

3.8. При разработке пород с предварительным рыхлением взрывом на неубранную горную массу объем вынутых пород блока определяют за период между двумя съемками, выполненными перед каждым очередным взрывом, соблюдая при этом следующий порядок.

По съемке перед каждым взрывом определяют объем ![]() оставленных от предыдущего взрыва пород. По съемке после каждого взрыва находят объем

оставленных от предыдущего взрыва пород. По съемке после каждого взрыва находят объем ![]() взорванных пород блока. При определении объема остатков взорванных пород и объема вновь взорванных пород руководствуются указаниями пункта 3.6 (2).

взорванных пород блока. При определении объема остатков взорванных пород и объема вновь взорванных пород руководствуются указаниями пункта 3.6 (2).

Вычисляют коэффициент разрыхления ![]() пород блока по формуле

пород блока по формуле

![]() (3.9)

(3.9)

где ![]() и

и ![]() - объем пород блока соответственно в целике и в разрыхленном состоянии, м

- объем пород блока соответственно в целике и в разрыхленном состоянии, м![]() ;

; ![]() - объем взорванных пород, оставленных от предыдущего взрыва, м

- объем взорванных пород, оставленных от предыдущего взрыва, м![]() .

.

Объем

где ![]() - объем пород массива, подлежащий рыхлению взрывом, который ограничен в плане с одной стороны контактом между остатками взорванных пород и массивом, с другой - последним рядом взрывных скважин и проектным заложением откоса.

- объем пород массива, подлежащий рыхлению взрывом, который ограничен в плане с одной стороны контактом между остатками взорванных пород и массивом, с другой - последним рядом взрывных скважин и проектным заложением откоса.

Для остатков взорванных пород принимают коэффициент разрыхления

![]() ,

,

где ![]() - коэффициент разрыхления для пород блока, раздробленных предыдущим взрывом.

- коэффициент разрыхления для пород блока, раздробленных предыдущим взрывом.

По съемкам, выполненным перед каждым взрывом, определяют объем ![]() пород по видимым в натуре контурам и вычисляют объем

пород по видимым в натуре контурам и вычисляют объем ![]() вынутых пород, приведенный к объему в целике, за период между двумя съемками по формуле

вынутых пород, приведенный к объему в целике, за период между двумя съемками по формуле

![]() (3.10)

(3.10)

Поправку ![]() за остатки взорванных пород на конечную и начальную даты съемки вычисляют по формуле

за остатки взорванных пород на конечную и начальную даты съемки вычисляют по формуле

,

,

где ![]() и

и ![]() - объемы остатков взорванных пород соответственно на конечную и начальную даты съемки;

- объемы остатков взорванных пород соответственно на конечную и начальную даты съемки; ![]() и

и ![]() - соответствующие этим объемам коэффициенты разрыхления.

- соответствующие этим объемам коэффициенты разрыхления.

Если для оплаты труда возникает необходимость временно определять объем вынутых пород по маркшейдерской съемке, выполняемой ежемесячно, то коэффициенты разрыхления для приведения объемов разрыхленных пород по отдельным заходкам блока к объемам в целике находят следующим образом:

- для первой заходки принимают

![]() ;

;

- для остатков пород, разрыхленных предыдущим взрывом, полагают

![]() ;

;

- для остальных заходок блока вычисляют

![]() (3.11)

(3.11)

где ![]() ,

, ![]() и

и ![]() - веса коэффициентов разрыхления соответственно

- веса коэффициентов разрыхления соответственно ![]() ,

, ![]() и

и ![]() ;

; ![]() - коэффициент разрыхления пород блока, вычисленный по формуле (3.9).

- коэффициент разрыхления пород блока, вычисленный по формуле (3.9).

3.9. Если объемы вскрыши и добычи определяют по маркшейдерской съемке уступов и можно заснять контакты между породами вскрыши и полезным ископаемым, то эти объемы подсчитывают раздельно. В противном случае по съемке находят общий объем вынутой горной массы и разделяют его на вскрышу и добычу пропорционально результатам оперативного учета или маркшейдерско-геологическим данным о соотношении между этими объемами за отчетный период.

Если добычу взвешивают, то ее объем находят по массе и плотности добытого полезного ископаемого (в целике); объем по вскрыше вычисляют как разность между объемом горной массы (в целике), определенным по маркшейдерской съемке, и объемом добытого полезного ископаемого.

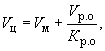

3.10. Если дата съемки не совпадает с началом или концом отчетного периода, то объем (м![]() ) вынутых пород вычисляют по формуле

) вынутых пород вычисляют по формуле

![]() (3.12)

(3.12)

где ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() - объемы горных пород, м

- объемы горных пород, м![]() :

: ![]() - принимаемый к учету,

- принимаемый к учету, ![]() - вынутый, определенный по маркшейдерской съемке,

- вынутый, определенный по маркшейдерской съемке, ![]() - вынутый за время между датой съемки и концом отчетного периода,

- вынутый за время между датой съемки и концом отчетного периода, ![]() - вынутый за время между датой предыдущей съемки и началом отчетного периода.

- вынутый за время между датой предыдущей съемки и началом отчетного периода.

Объемы ![]() и

и ![]() принимают на основании справок, выданных за подписью лиц, ответственных за оперативный учет.

принимают на основании справок, выданных за подписью лиц, ответственных за оперативный учет.

3.11. Объем вынутых горных пород, подлежащий оплате, определяют следующим образом.

Вычисляют коэффициент

![]() (3.12)

(3.12)

где ![]() и

и ![]() - один и тот же объем горных пород, определенный соответственно по маркшейдерской съемке и по данным оперативного учета.

- один и тот же объем горных пород, определенный соответственно по маркшейдерской съемке и по данным оперативного учета.

Объем пород, вынутый одной бригадой и определенный по оперативным данным, умножают на коэффициент ![]() и полученный объем принимают к оплате.

и полученный объем принимают к оплате.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЗВЕШИВАНИЯ

4.1. При организации на карьере оперативного учета с применением взвешивающих устройств их тип и количество выбирают согласуясь с указаниями пунктов 1.4 и 1.6 настоящей Инструкции, а также принимая во внимание вид карьерного транспорта, грузоподъемность транспортных сосудов и число направлений грузопотоков. Количество взвешивающих устройств следует рассчитывать на взвешивание всей транспортируемой горной массы. Если такая организация затруднительна, то предусматривают выборочное взвешивание и меры, обеспечивающие достоверный учет числа транспортных сосудов, отгруженных каждой сменой и бригадой экскаватора.

4.2. Техническое состояние весов контролирует местная организация Комитета стандартов или метрологическая служба министерств и ведомств в соответствии с действующими стандартами и паспортными данными весов. Если по результатам маркшейдерского контроля выявляется систематическая погрешность взвешивания, превышающая допустимую, то проводят внеочередную проверку взвешивающих устройств.

4.3. При определении объемов вынутых горных пород вскрыши и добычи по результатам взвешивания допустимая погрешность массы пород, отгруженных одной экскаваторной бригадой за месяц, не должна превышать 3%: допустимая погрешность среднего значения плотности пород в целике по заходке, вынутой за месяц, не должна превышать 4%. При взвешивании груженых и порожних транспортных сосудов отсчет округляют до 1 т.

4.4. Выборочное взвешивание загруженных транспортных сосудов должно быть организовано так, чтобы выборка представляла все бригады экскаватора и чтобы график выборочного взвешивания обеспечивал случайность выборки для каждой бригады.

При автомобильном транспорте от каждой бригады экскаватора за смену должно быть взвешено не менее двух автосамосвалов каждой грузоподъемности; при железнодорожном не менее одного состава, укомплектованного из вагонов каждой грузоподъемности.

По результатам взвешивания контролируют полноту загрузки транспортных сосудов. Методика контроля изложена в приложении 4.

4.5. Массу порожнего транспортного сосуда (тару) определяют по результатам взвешивания каждого сосуда до загрузки (после разгрузки); по среднему значению, вычисленному по данным выборочного взвешивания не менее 20 порожних транспортных сосудов каждого типа; по значению, которое надписывают на бортах транспортного сосуда при его изготовлении и после каждого ремонта. В последнем случае и при выборочном взвешивании тару округляют до 0,1 т.

Контрольное взвешивание порожних транспортных сосудов для проверки их средней массы проводят не реже одного раза в квартал, а также при изменении типа или количества транспортных сосудов. Если часть горных пород после разгрузки остается в транспортных сосудах, то их среднюю массу контролируют ежемесячно, причем сосуды при взвешивании не зачищают.

Среднюю массу горных пород в транспортом сосуде, полученную по контрольному взвешиванию, используют при оперативном учете до очередного контрольного взвешивания.

4.6. Массу отгруженных горных пород вычисляют для каждой экскаваторной бригады как разность между суммарной массой всех загруженных транспортных сосудов и суммарной тарой этих сосудов, которую получают по результатам взвешивания порожних сосудов или по средней массе порожнего сосуда, умноженной на их число.

4.7. Плотность пород в целике для перевычисления массы отгруженных пород в объем в целике следует определять по заранее разработанной методике. С этой целью в каждом карьере или группе карьеров, разрабатывающих месторождения, близкие по свойствам пород и геологическому строению, изучают изменчивость плотности и устанавливают ее зависимость от состава и свойств пород. При выполнении этих работ надо руководствоваться рекомендациями приложения 5.

Для простых по геологическому строению месторождений указанные исследования выполняет геологическая служба предприятия, а для сложных месторождений следует привлекать научно-исследовательские организации.

Разработанную методику определения плотности пород в целике оформляют в виде местной инструкции, которую утверждает вышестоящая организация.

5. МАРКШЕЙДЕРСКИЙ КОНТРОЛЬ ДОБЫЧИ И ВЫНУТОЙ ВСКРЫШИ

5.1. Маркшейдерский контроль добычи и вынутой вскрыши проводят с целью периодической проверки соответствия отчетных и фактических данных, а также данных оперативного учета.

5.2. Маркшейдерский контроль добычи и вынутой вскрыши осуществляют следующим образом:

- периодическим подсчетом объемов вынутых горных пород по маркшейдерским съемкам и сравнением полученных объемов с соответствующими отчетными данными;

- определением по маркшейдерским данным средней полноты загрузки транспортных сосудов с целью повышения точности оперативного учета;

- измерением остатков полезного ископаемого на складах и корректировкой по ним книжных остатков.

Если остатки полезного ископаемого на складе достигают 75% месячной добычи и больше, то складирование должно быть организовано так, чтобы маркшейдерским измерениям подлежала часть отвала, не превышающая 25% месячной добычи. Общий остаток полезного ископаемого на складе получают как сумму постоянной части отвала и переменной, определенной по маркшейдерским измерениям. Если такая организация складирования невозможна, то необходимо вести учет поступившего и отгруженного полезного ископаемого по результатам взвешивания. Книжные остатки в этом случае корректируются по данным маркшейдерских измерений только тогда, когда остатки полезного ископаемого на складе не превышают 25% месячной добычи.

5.3. Контрольный подсчет объемов по карьеру выполняют один раз в год, чтобы проверить достоверность отчетных данных о выполнении производственного плана по вскрыше и добыче.

Если для месячных отчетов принимают данные оперативного учета, то для проверки их достоверности контрольный подсчет объемов выполняют, руководствуясь следующими положениями:

- при разработке пород с предварительным взрыванием на зачищенный откос уступа и при разработке с каскадным взрыванием, если взорванные породы отгружают больше чем за месяц, контрольный подсчет объема вынутых пород выполняют по блокам после завершения отгрузки пород;

- при разработке пород с предварительным рыхлением взрывом на неубранную горную массу, если взорванные породы отгружают больше чем за месяц, контрольный подсчет объема вынутых пород проводят за период между двумя съемками, выполненными перед каждым очередным взрывом.

5.4. Для контрольного подсчета объемов используют съемки, выполненные в начале и конце контролируемого периода, или проводят разовую съемку карьера (части карьера). Крупные карьеры рекомендуется снимать стереофотограмметрическими способами.

5.5. При контрольном подсчете объемов соблюдают требования раздела 3 со следующими дополнениями.

1. Если объем пород, вынутых за год, подсчитывают способом вертикальных сечений, то расстояния между сечениями принимают не больше 30-40 м при среднем радиусе кривизны контуров уступов до 300 м и 50-60 м при большем. Вертикальные сечения можно составлять в масштабе 1:2000, число сечений должно быть не меньше 10. Если площади соседних сечений различаются больше чем на 30%, то между ними берут дополнительное сечение.

Способ подсчета объемов в торцевой части карьера выбирают с учетом радиуса кривизны бровок и конфигурации уступов.

2. При подсчете объемов способом среднего арифметического отметки для вычисления средней высоты определяют не реже чем через 40-50 м.

3. Объемы подсчитывают в "две руки", расхождение между двумя независимыми подсчетами не должно превышать 1% определяемого объема. За окончательный результат принимают среднее значение, которое по оперативным данным приводят к объему за контролируемый период.

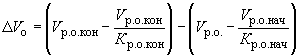

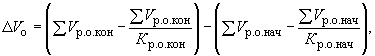

5.6. При многорядном и каскадном взрывании, если на уступах имеются остатки взорванных пород, соблюдают следующий порядок подсчета объема пород, вынутых за год.

Подсчитывают объем ![]() вынутых пород по видимым в натуре контурам, нанесенным на планы и разрезы. По этим контурам и контактам между взорванными породами и массивом находят объемы

вынутых пород по видимым в натуре контурам, нанесенным на планы и разрезы. По этим контурам и контактам между взорванными породами и массивом находят объемы ![]() и

и ![]() остатков взорванных пород соответственно на конечную и начальную даты съемки. Если контакты между взорванными породами и массивом в натуре не видны, их положение на планах и разрезах определяют по последнему ряду взрывных скважин и проектному заложению откоса.

остатков взорванных пород соответственно на конечную и начальную даты съемки. Если контакты между взорванными породами и массивом в натуре не видны, их положение на планах и разрезах определяют по последнему ряду взрывных скважин и проектному заложению откоса.

Объем ![]() вынутых пород, приведенный к объему в целике, за контролируемый период вычисляют по формуле (3.10). Поправку

вынутых пород, приведенный к объему в целике, за контролируемый период вычисляют по формуле (3.10). Поправку ![]() (м

(м![]() ) за остатки взорванных пород находят по формуле

) за остатки взорванных пород находят по формуле

(5.1)

(5.1)

где ![]() и

и ![]() - суммарные объемы остатков взорванных пород соответственно на конечную и начальную даты съемки, м

- суммарные объемы остатков взорванных пород соответственно на конечную и начальную даты съемки, м![]() ;

; ![]() и

и ![]() - соответствующие этим объемам коэффициенты разрыхления.

- соответствующие этим объемам коэффициенты разрыхления.

Величины ![]() и

и ![]() вычисляют как средние взвешенные значения коэффициентов разрыхления остатков взорванных пород блоков, которые в соответствии с пунктом 1.10 заносят в Книгу учета движения горной массы. При этом за веса принимают величины, пропорциональные объемам остатков взорванных пород в каждом блоке по состоянию на начальную и конечную даты съемки контролируемого периода.

вычисляют как средние взвешенные значения коэффициентов разрыхления остатков взорванных пород блоков, которые в соответствии с пунктом 1.10 заносят в Книгу учета движения горной массы. При этом за веса принимают величины, пропорциональные объемам остатков взорванных пород в каждом блоке по состоянию на начальную и конечную даты съемки контролируемого периода.

5.7. Разность (м![]() ) между объемом горных пород, определенным по контрольному подсчету, и соответствующим объемом, принятым в отчетах за контролируемый период, не должна превышать значения, вычисленного по формуле

) между объемом горных пород, определенным по контрольному подсчету, и соответствующим объемом, принятым в отчетах за контролируемый период, не должна превышать значения, вычисленного по формуле

![]() (5.2)

(5.2)

где ![]() - объем по контрольному подсчету, м

- объем по контрольному подсчету, м![]() ;

; ![]() - объем, принятый в отчетах за контролируемый период, м

- объем, принятый в отчетах за контролируемый период, м![]() ;

; ![]() - допустимая погрешность определения объема согласно требованиям пункта 1.5, %.

- допустимая погрешность определения объема согласно требованиям пункта 1.5, %.

Погрешность ![]() вычисляют по формуле (1.1), если объем

вычисляют по формуле (1.1), если объем ![]() составляет от 20 до 2000 тыс. м

составляет от 20 до 2000 тыс. м![]() . Если объем

. Если объем ![]() больше 2000 тыс. м

больше 2000 тыс. м![]() , то принимают

, то принимают ![]() = 1%, если

= 1%, если ![]() меньше 20 тыс. м

меньше 20 тыс. м![]() , то

, то ![]() = 10%.

= 10%.

Погрешность ![]() вычисляют по формуле (1.2), если объем

вычисляют по формуле (1.2), если объем ![]() составляет от 45 до 2200 тыс. м

составляет от 45 до 2200 тыс. м![]() . Если объем

. Если объем ![]() больше 2200 тыс. м

больше 2200 тыс. м![]() , то принимают

, то принимают ![]() = 1,5%, если

= 1,5%, если ![]() меньше 45 тыс. м

меньше 45 тыс. м![]() , то

, то ![]() = 10%.

= 10%.

Если при каждом контроле разности получаются близкими к допустимым и с одним знаком, то принимают меры к выяснению и устранению причин систематических погрешностей учета объемов.

Если разность больше допустимой, контрольный подсчет повторяют с выборочной полевой проверкой планов горных выработок. Если планы горных выработок подтверждаются, то расхождение между контрольными подсчетами не должно превышать 1%. Из двух контрольных подсчетов находят среднее арифметическое значение объема. На разность между этим значением и объемом, принятым в отчетах, корректируют отчетные данные.

5.8. Случаи превышения допустимой разности между контрольными и отчетными данными, выявленные при контрольном маркшейдерском подсчете за год, рассматриваются вышестоящими организациями; выясняются причины таких расхождений и принимаются меры для устранения этих причин.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТКОВ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО НА СКЛАДЕ

6.1. Объем полезного ископаемого на складе определяют в соответствии с требованиями Технической инструкции по производству маркшейдерских работ [3] с учетом изменений и дополнений, изложенных в пунктах 6.2-6.14 настоящей Инструкции.

6.2. При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий для открытых складов предусматривают планировку площадки и ее топографическую съемку в масштабе не мельче 1:1000 с сечением рельефа через 0,25-0,5 м. Для закрытых складов проектируют места, с которых было бы безопасно и удобно выполнять маркшейдерские измерения. На стенках или других частях склада наносят деления для визуального определения объема полезного ископаемого.

При съемке площадки, отведенной под склад, съемочные точки закрепляют с учетом их долговременной сохранности, устанавливают ограждения и таблички с предупредительными надписями.

6.3. Съемку отвалов полезного ископаемого на складах длительного хранения проводят после окончания складирования и перед началом отгрузки. Если выявляются изменения формы или объема отвалов, то выполняют контрольную съемку, по результатам которой корректируют соответствующие данные в учетных документах.

Если учитывают массу полезного ископаемого, то его плотность в отвале определяют в соответствии с пунктом 6.11.

6.4. Допустимые погрешности определения объема и плотности полезного ископаемого в отвале и допустимые разности двух независимых определений объема отвала не должны превышать следующих значений.

|

Объем отвала, тыс. м | ||||

|

|

<20 |

20-50 |

50-200 |

>200 |

|

Допустимая относительная погрешность, % |

|

|

|

|

|

объем отвала |

8 |

5 |

3 |

2 |

|

плотности |

5 |

5 |

4 |

2 |

|

Допустимая разность двух независимых определений объема, % |

12 |

8 |

4 |

3 |

6.5. Отвалам полезного ископаемого придают по возможности правильную геометрическую форму, удобную для инструментальной съемки. Поверхность отвалов III категории перед съемкой выравнивают, если объем полезного ископаемого на складе превышает 20% месячной добычи.

6.6. При съемке отвалов тахеометрическим или мензульным способом съемочные точки можно сгущать, прокладывая тахеометрические или мензульные ходы между постоянными пунктами, а также определяя отдельные точки полярным способом. Длина хода не должна превышать 200 м, наибольшая длина линии 100 м.

При определении съемочной точки полярным способом измеряют два примычных угла или правый и левый углы на одно направление. Длину линии измеряют рулеткой в прямом и обратном направлениях. Разность между двумя измерениями не должна превышать 1:500 длины.

При съемке отвалов объемом до 100 тыс. м![]() расстояние от инструмента до реечной точки, как правило, не должно превышать 60 м, а расстояние между реечными точками - 10 м; при больших объемах соответственно 100 и 15 м. Если поверхность отвалов III категории перед съемкой не выравнивается, то максимальные расстояния между реечными точками сокращаются соответственно до 6 и 10 м.

расстояние от инструмента до реечной точки, как правило, не должно превышать 60 м, а расстояние между реечными точками - 10 м; при больших объемах соответственно 100 и 15 м. Если поверхность отвалов III категории перед съемкой не выравнивается, то максимальные расстояния между реечными точками сокращаются соответственно до 6 и 10 м.

6.7. Объем полезного ископаемого в закрытых складах и бункерах определяют по измерениям высоты их незаполненной части. Объем вычисляют по заранее составленной таблице, показывающей зависимость объема загруженной части склада (бункера) от высоты его незаполненной части.

Если поверхность полезного ископаемого на закрытом складе имеет сложную форму (грейферные склады), то измеряют расстояния от фиксированной по высоте точки мостового крана до поверхности полезного ископаемого по сетке прямоугольников размером 6![]() 3 м на вытянутых складах длиной более 100 м и размером 3

3 м на вытянутых складах длиной более 100 м и размером 3![]() 3 м на складах меньшей длины. По этим расстояниям вычисляют высоту заполненной части склада, строят вертикальные сечения и подсчитывают объем.

3 м на складах меньшей длины. По этим расстояниям вычисляют высоту заполненной части склада, строят вертикальные сечения и подсчитывают объем.

6.8. Плотность полезного ископаемого в отвале определяют способами мерных емкостей, пробной вырубки и пробной выемки. При выборе способа учитывают технологию складирования, вид и свойства полезного ископаемого, его количество и срок хранения.

Если полезное ископаемое в отвале уплотняется вследствие применения тяжелых механизмов, а также если показатель изменчивости плотности не превышает половины допустимой погрешности ее определения, указанной в пункте 6.4, то целесообразно применять способ мерных емкостей или пробной выемки. В других случаях используют способ пробной выемки или пробной вырубки.

6.9. В качестве мерных емкостей служат транспортные сосуды (железнодорожные вагоны, автомобили и др.) или специально изготовленные ящики размером 0,5![]() 0,5

0,5![]() 0,5 м. В последнем случае число определений плотности должно быть не менее 15. Пробы следует отбирать так, чтобы они представляли объем всего отвала. Загруженные и порожние железнодорожные вагоны и автомобили взвешивают и округляют их массу до 0,1 т. Массу полезного ископаемого в мерном ящике определяют до 1 кг.

0,5 м. В последнем случае число определений плотности должно быть не менее 15. Пробы следует отбирать так, чтобы они представляли объем всего отвала. Загруженные и порожние железнодорожные вагоны и автомобили взвешивают и округляют их массу до 0,1 т. Массу полезного ископаемого в мерном ящике определяют до 1 кг.

Если по результатам опробования на дату измерения объема отвала надо вводить поправку в принятую плотность полезного ископаемого из-за изменения его физических показателей, то одновременно отбирают пробы для химического анализа и определения других физических свойств в соответствии с действующими требованиями для данного вида полезного ископаемого.

6.10. При способе пробной вырубки проходят шурфы или другие выработки правильной геометрической формы. Стенки выработок тщательно выравнивают. Размеры выработки измеряют через каждые 0,25 м глубины. Полезное ископаемое взвешивают, массу округляют до 1 кг.

При способе пробной выемки породу отбирают погрузочными машинами (экскаваторами, погрузчиками и др.). Пробы загружают в вагоны или автомобили, массу проб округляют до 0,1 т. Объем выемки рекомендуется определять по стереофотограмметрической съемке. Методика съемки приведена в приложении 6.

6.11. Периодичность определения плотности, принимаемой для перевычисления объема полезного ископаемого в массу при ежемесячных измерениях складов, устанавливается отраслевыми инструкциями или вышестоящей организацией с учетом вида и свойств полезного ископаемого, технологии складирования и сроков хранения в отвале. При составлении отраслевых инструкций руководствуются следующими положениями.

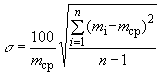

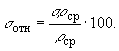

Опытным путем определяют изменчивость плотности полезного ископаемого в отвале по видам и сортам полезного ископаемого и категориям отвалов. Вычисляют относительную погрешность среднего значения плотности в отвале. Изменчивость рассчитывают по формулам, приведенным и приложении 5.

Если в отвалах, где происходит непрерывное поступление и отгрузка полезного ископаемого, изменчивость его плотности имеет случайный характер и погрешность среднего значения не превышает половины допустимой погрешности, приведенной в пункте 6.4, то среднее значение плотности определяют не реже одного раза в полугодие. Это значение принимают при ежемесячных маркшейдерских измерениях складов в течение очередного полугодия.

На предприятиях, где объем складов не превышает 20% месячной добычи, плотность полезного ископаемого в отвале можно определять также не реже одного раза в полугодие, если допустимая погрешность ее среднего значения по отвалу не превосходит указанную в пункте 6.4.

Если из-за изменчивости погрешность среднего значения плотности по отвалу превышает указанную в пункте 6.4, то определение плотности предусматривают не реже одного раза в квартал.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ ПУНКТА,

ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ОБРАТНОЙ ЗАСЕЧКОЙ

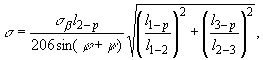

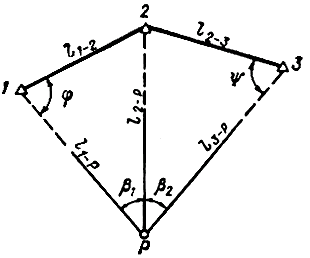

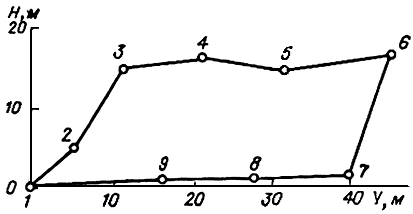

Задачей расчета является заблаговременный выбор наиболее выгодных для обратной засечки 4 опорных пунктов. Для расчета используют сводный план карьера в наиболее мелком масштабе, например 1:5000. На плане выделяют участки рабочих площадок уступов, с которых имеется видимость на одни и те же пункты опорной сети. В средней части и на краях каждого участка намечают точки, из которых проводят направления на опорные пункты. Для каждой точки составляют варианты засечек наиболее выгодной формы (рис.1), имея в виду, что сумма углов ![]() должна отличаться от 0 или 180° не менее чем на 30°. Вычисляют среднюю квадратическую погрешность (м) положения точки по каждому варианту засечки:

должна отличаться от 0 или 180° не менее чем на 30°. Вычисляют среднюю квадратическую погрешность (м) положения точки по каждому варианту засечки:

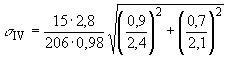

(1)

(1)

Рис.1 Определение положения пункта обратной засечкой

где ![]() - средняя квадратическая погрешность измерения углов

- средняя квадратическая погрешность измерения углов ![]() и

и ![]() , обычно принимают

, обычно принимают ![]() =15'';

=15''; ![]() - длина стороны, км.

- длина стороны, км.

Углы ![]() и

и ![]() измеряют на плане с округлением до 1°, длины сторон

измеряют на плане с округлением до 1°, длины сторон ![]() - до 0,1 км. Погрешность

- до 0,1 км. Погрешность ![]() вычисляют с помощью логарифмической линейки до 0,1 м. Значения sin(

вычисляют с помощью логарифмической линейки до 0,1 м. Значения sin(![]() ) округляют до второй цифры после запятой.

) округляют до второй цифры после запятой.

Из вариантов засечек для одной точки выбирают два таких, у которых погрешности ![]() имеют наименьшее значение. Если погрешности двух вариантов различаются меньше чем в 2 раза, то окончательные координаты точки определяют как среднее арифметическое, если расхождение больше - то как среднее взвешенное.

имеют наименьшее значение. Если погрешности двух вариантов различаются меньше чем в 2 раза, то окончательные координаты точки определяют как среднее арифметическое, если расхождение больше - то как среднее взвешенное.

В первом случае среднюю квадратическую погрешность положения точки вычисляют по формуле

![]() , (2)

, (2)

где ![]() и

и ![]() - средние квадратические погрешности для I и II вариантов, вычисленные по формуле (1).

- средние квадратические погрешности для I и II вариантов, вычисленные по формуле (1).

Величина ![]() не должна превышать установленных значений.

не должна превышать установленных значений.

Расхождение в положении точки, определенном двумя равноценными вариантами засечек, должно удовлетворять условию

![]() (3)

(3)

где

![]() ;

; ![]() ;

; ![]() .

.

Среднее взвешенное значение координат точки вычисляют по формулам

![]() ;

; ![]() , (4)

, (4)

где ![]() ,

, ![]() и

и ![]() ,

, ![]() - координаты точки из I и II вариантов засечки;

- координаты точки из I и II вариантов засечки; ![]() и

и ![]() - веса I и II вариантов;

- веса I и II вариантов; ![]() и

и ![]() - средние квадратические погрешности положения пункта, вычисленные по формуле (1);

- средние квадратические погрешности положения пункта, вычисленные по формуле (1); ![]() - рационально выбранное произвольное число.

- рационально выбранное произвольное число.

Погрешность положения точки в этом случае находят по формуле

(5)

(5)

Допустимое расхождение в положении точки должно удовлетворять условию

![]() (6)

(6)

Погрешности ![]() вычисляют для всех точек, намеченных в пределах участка. С учетом этих погрешностей уточняют границы участков и намечают опорные пункты, которыми следует пользоваться для определения точек съемочной сети. Расчет оформляют в виде схем, на которых для каждого участка показывают, какими опорными пунктами следует пользоваться. По мере утраты опорных пунктов или при исчезновении видимости на них выполняют новые расчеты для отдельных участков карьера.

вычисляют для всех точек, намеченных в пределах участка. С учетом этих погрешностей уточняют границы участков и намечают опорные пункты, которыми следует пользоваться для определения точек съемочной сети. Расчет оформляют в виде схем, на которых для каждого участка показывают, какими опорными пунктами следует пользоваться. По мере утраты опорных пунктов или при исчезновении видимости на них выполняют новые расчеты для отдельных участков карьера.

ПРИМЕР ОЦЕНКИ ВАРИАНТОВ ОБРАТНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ЗАСЕЧКИ

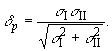

Для данного примера (рис.2) можно составить четыре варианта засечки: I - на пункты 1, 2 и 4; II - на пункты 1, 2 и 3; III - на пункты 2, 3 и 4; IV - на пункты 1, 3 и 4.

В вариантах III и IV расстояние Р-3 превышает допустимое, однако из приведенного расчета следует, что эти варианты обеспечивают необходимую точность.

Рис.2. Исходные данные для оценки вариантов обратной засечки

Данные для вычисления погрешности положения точки по формуле (1) приведены в таблице. Принято, что погрешность ![]() =15"; при необходимости точность угловых измерений можно изменить.

=15"; при необходимости точность угловых измерений можно изменить.

|

Варианты | ||||

|

Измеренные величины |

I |

II |

III |

IV |

|

Расстояние от определяемого до исходного пункта, км: |

|

|

|

|

|

левого |

0,9 |

0,9 |

1,0 |

0,9 |

|

среднего |

1,0 |

1,0 |

2,8 |

2,8 |

|

правого |

0,7 |

2,8 |

0,7 |

0,7 |

|

Расстояние между исходными пунктами, км: |

|

|

|

|

|

левым и средним |

0,5 |

0,5 |

1,9 |

2,4 |

|

средним и правым |

0,5 |

1,9 |

2,1 |

2,1 |

|

Углы, радиус: |

|

|

|

|

|

|

86 |

86 |

143 |

107 |

|

|

108 |

12 |

173 |

173 |

|

|

0,24 |

0,99 |

0,69 |

0,98 |

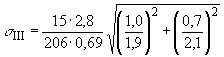

В результате вычислений по формуле (1) получены следующие значения средних квадратических погрешностей:

= 0,7 м;

= 0,7 м;

= 0,2 м;

= 0,2 м; = 0,2 м;

= 0,2 м; = 0,1 м.

= 0,1 м.

Несмотря на видимое соответствие I варианта принятым в маркшейдерской литературе требованиям, он не обеспечивает определения положения точки с необходимой точностью и из рассмотренных вариантов является самым невыгодным. Погрешности остальных вариантов свидетельствуют о приемлемой форме засечек. Они не противоречат требованиям даже в тех случаях, когда один из исходных пунктов находится на значительном расстоянии и угол при определяемой точке между соседними направлениями мал.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПОДСЧЕТ ОБЪЕМА ПОРОД

СПОСОБОМ ОБЪЕМНОЙ ПАЛЕТКИ

На план с контуром выработки или взорванных пород накладывают прямоугольную или квадратную сетку со сторонами 5-10 мм. Длину сторон сетки выбирают в зависимости от сложности контура выработки или поверхности взорванных пород с таким расчетом, чтобы в пределах измеряемой площади было не меньше 15 ячеек.

В пределах контура подсчитывают число ячеек (квадратов, прямоугольников) палетки. В каждой вершине ячейки по разности верхней и нижней отметок определяют высоту вынутого слоя. Объем вычисляют по формуле (3.5) пункта 3.4 настоящей Инструкции.

Если съемка выполнена наземным стереофотограмметрическим способом, то высоты ![]() находят следующим путем. Сначала, набирая высотные отметки по краю развала, вычисляют по ним среднюю отметку подошвы уступа. Штурвалом

находят следующим путем. Сначала, набирая высотные отметки по краю развала, вычисляют по ним среднюю отметку подошвы уступа. Штурвалом ![]() стереоавтографа устанавливают на счетчике высот полученное значение средней отметки, закрепляют зажимной винт и поворотом установочного кольца счетчика ставят отсчет, равный нулю. После этого зажимной винт счетчика высот открепляют.

стереоавтографа устанавливают на счетчике высот полученное значение средней отметки, закрепляют зажимной винт и поворотом установочного кольца счетчика ставят отсчет, равный нулю. После этого зажимной винт счетчика высот открепляют.

Затем определяют последовательно в каждой вершине сетки высоты точек поверхности взорванных пород (развала) относительно подошвы уступа. Для этого, совместив марку микроскопа координатографа с одной из вершин сетки, вращают штурвал ![]() стереоавтографа до совмещения измерительной марки прибора с поверхностью развала и берут отсчет по счетчику высот, который и будет высотой

стереоавтографа до совмещения измерительной марки прибора с поверхностью развала и берут отсчет по счетчику высот, который и будет высотой ![]() этой точки поверхности развала относительно подошвы уступа.

этой точки поверхности развала относительно подошвы уступа.

Аналогично определяют высоты ![]() на остальных вершинах сетки.

на остальных вершинах сетки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ АНАЛИТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

Для вычисления площадей применяют следующие формулы:

(1)

(1)![]() (2)

(2)

где ![]() и

и ![]() - условные абсцисса и ордината

- условные абсцисса и ордината ![]() -й точки;

-й точки; ![]() - число точек в сечении;

- число точек в сечении; ![]() -порядковый номер точки.

-порядковый номер точки.

Исходные данные для подсчета площадей определяют по плану или по разрезам горных выработок, а при наземной стереофотограмметрической съемке их снимают с координатных счетчиков обрабатывающего прибора.

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

ПО РАЗРЕЗАМ (ПЛАНАМ) ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК