- USD ЦБ 03.12 30.8099 -0.0387

- EUR ЦБ 03.12 41.4824 -0.0244

|

Краснодар:

|

погода |

Курсы

Индексы

- DJIA 03.12 12019.4 -0.01

- NASD 03.12 2626.93 0.03

- RTS 03.12 1545.57 -0.07

ГОСТ 24614-81

Группа Л99

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ, НЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ

С РЕАКТИВОМ ФИШЕРА

Кулонометрический метод определения воды

Liquids and gases not reacting with

the Karl Fischer reagent.

Qoulonometric method determination of water

Срок действия с 01.01.82

до 01.01.87*

________________

* Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95

Межгосударственного Совета по стандартизации,

метрологии и сертификации (ИУС N 11, 1995 г.).

- Примечание .

РАЗРАБОТАН Министерством химической промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

И.Л.Серушкин, Г.Ф.Ничуговский, Е.Н.Новожилов, А.П.Зозуля, В.Д.Афанасьев, В.Н.Строгалева, Р.А.Брусиловская

ВНЕСЕН Министерством химической промышленности

Член Коллегии В.Ф.Ростунов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 февраля 1981 г. N 964

Настоящий стандарт распространяется на жидкости и газы, не взаимодействующие с реактивом Фишера, и устанавливает кулонометрический метод определения воды.

Метод позволяет определять массовую долю воды в жидкостях от 0,0002 до 100%, в газах - от 0,0002 до 0,1%.

Метод основан на реакции взаимодействия между водой и реактивом Фишера (метанольно-пиридиновый раствор йода и сернистого ангидрида). Конечную точку титрования определяют биамперометрически или бипотенциометрически.

Чувствительность метода по воде составляет 0,0002%.

1. ОТБОР ПРОБ

1.1. Для анализа жидкого продукта с температурой кипения не ниже 40 °С пробу отбирают шприцем из пробоотборника, указанного в нормативно-технической документации на продукт. Шприц предварительно промывают анализируемым продуктом.

1.2. Для анализа газообразного продукта пробу из баллона (ГОСТ 949-73, вместимостью не более 5 дм![]() ) со скоростью не более 200 см

) со скоростью не более 200 см![]() /мин (по газовому счетчику) подают непосредственно в кулонометрическую ячейку.

/мин (по газовому счетчику) подают непосредственно в кулонометрическую ячейку.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В ЖИДКОСТЯХ

2.1. Аппаратура, реактивы, материалы

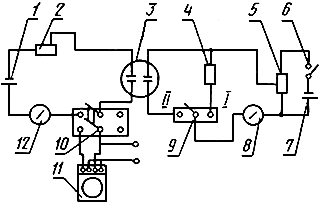

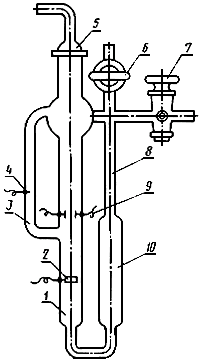

Схема электрическая для кулонометрического титрования (черт.1) включает:

источник постоянного тока, обеспечивающий напряжение на выходе до 100 В и силу тока до 100 мА;

микроамперметр постоянного тока с классом точности не ниже 2,5 и с падением напряжения на шкале 100 мкА не более 100 мВ (внутреннее сопротивление не более 1000 Ом);

миллиамперметр постоянного тока многопредельный с классом точности не ниже 1,5, обеспечивающий измерение силы тока до 100 мА;

резистор переменный по ГОСТ 11077-78 типа СПЗ-1 СПЗ-3 на 5 кОм, мощностью не менее 2 Вт;

резистор переменный (потенциометр) по ГОСТ 23391-78 типа CП5-28 от 100 до 200 Ом, мощностью не менее 1 Вт;

резистор постоянный по ГОСТ 7113-77 типа МЛТ на 10 кОм, мощностью не менее 0,25 Вт;

тумблеры-переключатели - 3 шт.;

батарею сухую на 1,5 В;

ячейку кулонометрическую (черт.2-3);

электросекундомер по ГОСТ 7412-77.

Схема электрическая для кулонометрического титрования

1 - источник постоянного тока; 2 - переменный резистор на 5 кОм;

3 - кулонометрическая ячейка; 4 - постоянный резистор; 5 - переменный резистор

от 100 до 200 Ом (потенциометр); 6, 9, 10 - тумблеры; 7 - сухая батарея;

8 - микроамперметр; 11 - электросекундомер; 12 - миллиамперметр

Черт.1

Секундомер по ГОСТ 5072-79, с погрешностью ±1,0 с за 60 мин.

Мешалка магнитная ММ-3.

Шприцы медицинские вместимостью 1, 2 или 5 см![]() , с погрешностью ±0,05 см

, с погрешностью ±0,05 см![]() .

.

Микрошприцы типа МШ-1 и МШ-10.

Реактив Фишера, приготовленный по ГОСТ 14870-77.

Кальций хлористый по ГОСТ 4460-77, предварительно прокаленный, или силикагель-индикатор по ГОСТ 8984-75.

Фольга платиновая по ГОСТ 8401-57, толщиной 0,2 мм, размером 1,5![]() 1,0 см.

1,0 см.

Проволока платиновая по ГОСТ 10821-75, диаметром 0,5 мм, длиной 8 см или электроды платиновые по ГОСТ 6563-75, изделие 317.

Весы аналитические, 2-го класса.

Допускается применение любой установки для кулонометрического определения воды по Фишеру с параметрами, близкими к указанным выше.

2.2. Подготовка к анализу

2.2.1. Описание электрической схемы

Электрическая схема кулонометрической установки (см. черт.1) состоит из двух независимых цепей - генераторной и индикаторной.

Генераторная цепь включает в себя источник постоянного тока 1, переменный резистор 2 и миллиамперметр 12 для измерения силы генераторного тока между катодом и анодом кулонометрической ячейки 3. Одновременно с замыканием генераторной цепи предусмотрено включение электросекундомера 11 для измерения длительности титрования.

Для определения момента окончания титрования служит биамперометрическая система индикации, состоящая из источника постоянного напряжения (батареи) 7, выключателя 6, потенциометра 5 и микроамперметра 8, служащего для указания величины тока на индикаторных электродах кулонометрической ячейки, когда переключатель 9 находится в положении II.

2.2.2. Описание кулонометрической ячейки

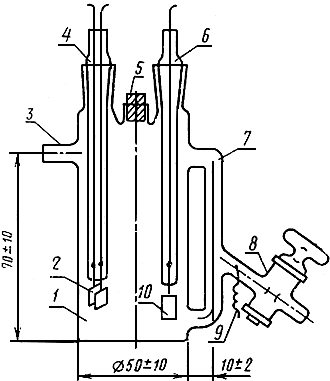

2.2.2.1. Жидкостная кулонометрическая ячейка без фильтра (черт.2)

Ячейка кулонометрическая жидкостная без фильтра

1 - анодная камера; 2 - индикаторные электроды; 3 - патрубок;

4 - индикаторная трубка; 5 - эластичная резиновая пробка; 6 - анодная трубка;

7 - катодная камера; 8 - кран; 9 - катод; 10 - анод

Черт.2

Ячейка для кулонометрического титрования представляет собой стеклянный сосуд (анодная камера 1), в боковую стенку которого впаяна обоими концами трубка (катодная камера 7) с отводом, расположенным под углом 30-60° к катодной камере. На отводе расположен кран 8 для слива католита. В отвод катодной камеры впаян катод 9 - платиновая проволока. В анодную камеру на шлифе вставляют анодную трубку 6, в которую с помощью платиновой проволоки впаивают платиновый анод 10 размером 1![]() 1 см. На другом шлифе помещают трубку 4 с двумя одинаково изготовленными индикаторными электродами 2 размером 0,5

1 см. На другом шлифе помещают трубку 4 с двумя одинаково изготовленными индикаторными электродами 2 размером 0,5![]() 0,5 см каждый. Один из выводов индикаторных электродов должен быть изолирован во избежание короткого замыкания. Выводы всех электродов представляют собой медную проволоку, приваренную к платиновой. В верхней части анодной камеры предусмотрен патрубок 3 для выхода газа, снабженный хлоркальциевой трубкой. Отверстие для внесения пробы в анодную камеру закрывают эластичной резиновой пробкой 5.

0,5 см каждый. Один из выводов индикаторных электродов должен быть изолирован во избежание короткого замыкания. Выводы всех электродов представляют собой медную проволоку, приваренную к платиновой. В верхней части анодной камеры предусмотрен патрубок 3 для выхода газа, снабженный хлоркальциевой трубкой. Отверстие для внесения пробы в анодную камеру закрывают эластичной резиновой пробкой 5.

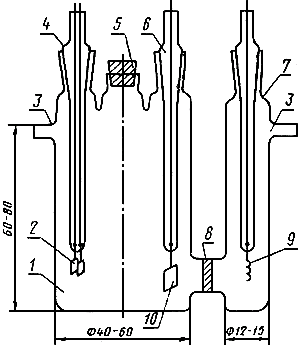

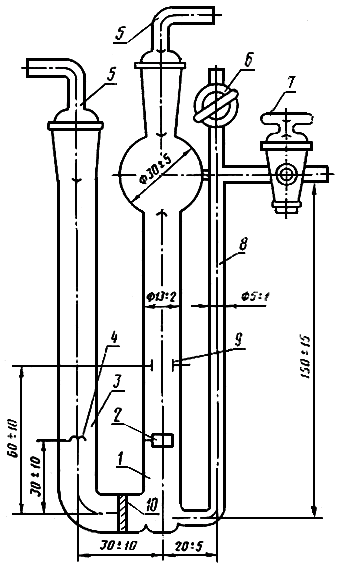

2.2.2.2. Жидкостная кулонометрическая ячейка с фильтров (черт.3)

Ячейка кулонометрическая жидкостная с фильтром

1 - анодная камера; 2 - индикаторные электроды; 3 - патрубок;

4 - индикаторная трубка; 5 - эластичная резиновая пробка; 6 - анодная трубка;

7 - катодная камера; 8 - пористый стеклянный фильтр; 9 - катод; 10 - анод

Черт.3

Кулонометрическая ячейка с фильтром отличается от ячейки, описанной в п.2.2.2.1, тем, что катодная камера отделена от анодной пористым стеклянным фильтром по ГОСТ 9775-69 (тип ФКП, класс ПОР 16). При этом платиновый катод, впаянный в стеклянную трубку, вставляют в катодную камеру на шлифе.

Для уменьшения величины допускаемых расхождений по сравнению с указанными в табл. 2 целесообразно использовать кулонометрическую ячейку с двумя фильтрами между катодным и анодным пространством, что должно быть предусмотрено в нормативно-технической документации на анализируемый продукт.

2.2.3. Подготовка установки к работе

В ячейку без фильтра заливают раствор реактива Фишера до уровня на (7±2) мм выше отводной трубки, которую заполняют раствором, открывая кран 8.

В ячейку с фильтром раствор реактива Фишера заливают в катодную камеру до уровня на 2-5 мм ниже уровня в анодной камере. Во всех случаях электроды должны быть полностью погружены в раствор. Включают источник тока, магнитную мешалку, индикаторную цепь с помощью тумблера 6, тумблер 9 (см. черт.1) ставят в положение I и потенциометром 5 по микроамперметру 8 устанавливают индикаторное напряжение в пределах 0,15-0,20 В на шкале 100 мкА, после чего тумблер 9 возвращают в положение II на измерение индикаторного тока. При избытке йода в растворе реактива Фишера величина индикаторного тока обычно составляет 1-5 мА. Перед началом анализа этот избыток устраняют осторожным добавлением воды малыми порциями или погружением влажной стеклянной палочки до концентрации, при которой индикаторный ток составляет 70-90 мкА и точно фиксируют величину индикаторного тока. Если при этой операции индикаторный ток снизится до нуля (что свидетельствует о полном отсутствии йода в электролите или даже небольшом избытке воды), то его доводят до указанного значения с помощью йода, генерируемого на аноде в анодной камере при замкнутой генераторной цепи. При значительном избытке воды, т.е. когда продолжительная генерация не приводит к появлению йода, в электролит прибавляют по каплям свежий раствор реактива Фишера или раствор 2 до устойчивого отклонения стрелки микроамперметра. Небольшой избыток йода в электролите можно устранить не водой, а электрохимически, восстановлением его на катоде при переключении направления тока. Если индикаторный ток не снижается в течение 5 мин более чем на 10 мкА, а колеблется вблизи фиксированного значения, установка готова для проведения анализа.

Условия проведения анализа приведены в табл.1.

Таблица 1

|

|

|

|

|

Менее 0,001 |

0,005 |

5,0-10,0 |

|

Св. 0,001 до 0,01 |

Св. 0,005 до 0,01 |

Св. 1,0 до 5,0 |

|

" 0,01 " 0,1 |

" 0,01 " 0,02 |

" 0,2 " 1,0 |

|

" 0,1 " 1,0 |

" 0,02 " 0,05 |

" 1,0 " 0,2 |

|

" 1,0 " 10,0 |

" 0,05 " 0,10 |

" 0,01 " 0,1 |

|

" 10,0 " 100 |

" 0,10 " 0,50 |

" 0,001 " 0,01 |

2.3. Проведение анализа

Массу навески анализируемого продукта, указанную в табл.1, осторожно отбирают шприцем, взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г (кроме тех случаев, когда пробу отбирают микрошприцем) и быстро вносят продукт в кулонометрическую ячейку с реактивом Фишера, прокалывая пробку иглой. Шприц снова взвешивают с той же погрешностью. Массу навески находят по разности. Через (30±5) с включают генераторный ток с одновременным включением электросекундомера или секундомера и генерацию йода проводят до фиксированного значения индикаторного тока перед внесением пробы (70-90 мкА). В этот момент генерацию выключают и время титрования отмечают по электросекундомеру или секундомеру. Если после выключения индикаторный ток быстро снижается, то снова включают генерацию и в расчет принимают суммарное время титрования. При использовании ячейки без фильтра после каждых 5 мин генерации сливают 3-5 капель электролита через отводную трубку.

2.4. Обработка результатов

Массовую долю воды (![]() ) в процентах вычисляют по формуле

) в процентах вычисляют по формуле

![]() ,

,

где ![]() - сила генераторного тока, А;

- сила генераторного тока, А;

![]() - время титрования, с;

- время титрования, с;

![]() - масса пробы, г;

- масса пробы, г;

18,02 - молекулярная масса воды;

2 - стехиометрический коэффициент для воды;

96484,56 - число Фарадея;

![]() - поправка на разбавление электролита;

- поправка на разбавление электролита;

![]() - объем электролита до внесения пробы, см

- объем электролита до внесения пробы, см![]() ;

;

![]() - объем пробы, см

- объем пробы, см![]() .

.

Поправку на разбавление учитывают при условии, если после внесения пробы индикаторный ток не снизился до нуля. Смену электролита в ячейке производят при достижении соотношения электролит - анализируемый продукт 3:1 (по объему). Затем заливают свежий электролит, как описано выше.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать значений, указанных в табл.2. В этой же таблице приведены максимальные значения суммарных погрешностей анализа.

Таблица 2

|

|

|

|

|

5·10 |

1·10 |

5·10 |

|

1·10 |

2·10 |

1·10 |

|

5·10 |

1·10 |

5·10 |

|

1·10 |

2·10 |

1·10 |

|

5·10 |

5·10 |

3·10 |

|

1·10 |

1·10 |

5·10 |

|

1,0 |

5·10 |

3·10 |

|

10 |

3·10 |

2·10 |

Правильность результатов анализа проверяют методом добавок.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В ГАЗАХ

3.1. Аппаратура, реактивы, материалы

Схема электрическая для кулонометрического титрования по п.2.1 (см. черт.1).

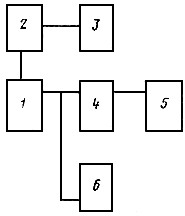

Блок-схема установки при определении массовой доли воды в газах (черт.4) состоит из:

ячейки кулонометрической (черт. 5-6);

реометра стеклянного лабораторного по ГОСТ 9932-75 или любого измерителя скорости газового потока в интервале 0-200 см![]() /мин;

/мин;

счетчика газового барабанного, класс 1, с ценой деления 20 см![]() ;

;

осушительных патронов с гидроокисью калия и пятиокисью фосфора;

баллона с азотом (аргоном);

баллона с пробой;

трубок полиэтиленовых и резиновых.

Блок-схема установки

1 - кулонометрическая ячейка; 2 - реометр; 3 - газовый счетчик;

4 - осушительные патроны; 5 - баллон с азотом (аргоном); 6 - баллон с пробой

Черт.4

Секундомер по ГОСТ 5072-79, с погрешностью ±1 с за 60 мин.

Реактив Фишера, приготовленный по ГОСТ 14870-77.

Метанол-яд по ГОСТ 6995-77, х. ч.

Фосфора пятиокись.

Калия гидроокись по ГОСТ 24363-80.

Азот по ГОСТ 9293-74 или аргон по ГОСТ 10157-79.

Фольга платиновая по ГОСТ 8401-57, толщиной 0,2 мм, размером 1![]() 1 см.

1 см.

Проволока платиновая по ГОСТ 10821-75, диаметром 0,5 мм, длиной 8-10 см или электроды платиновые по ГОСТ 6563-75, изделие 317.

3.2. Подготовка к анализу

3.2.1. Описание электрической схемы (см. п.2.2.1).

3.2.2. Описание кулонометрической ячейки

3.2.2.1. Газовая кулонометрическая ячейка без фильтра (черт.5)

Ячейка кулонометрическая газовая без фильтра

1 - анодная камера; 2 - анод; 3 - катодная камера; 4 - катод;

5 - пробка; 6 - двухходовой кран; 7 - трехходовой кран; 8 - входная трубка;

9 - индикаторные электроды; 10 - баллончик

Черт.5

Анодная камера 1 кулонометрической ячейки представляет собой трубку внутренним диаметром 10-13 мм, в стенки которой впаивают платиновый анод 2 размером 1![]() 0,5 см и два платиновых индикаторных электрода 9 размером 0,5

0,5 см и два платиновых индикаторных электрода 9 размером 0,5![]() 0,5 см каждый. В качестве катодной камеры 3 используют трубку внутренним диаметром 3 мм, в которую впаивают катод 4 в виде платиновой проволоки. Перемешивание электролита осуществляют осушенным инертным газом (азот, аргон), подаваемым через трехходовой кран 7 и трубку 8. Для смешения электролита из катодной и анодной камер и смывания осадка в месте контакта газа с электролитом открывают кран 6. При этом электролит сливается в баллончик 10. Анализируемый газ подают через трехходовой кран 7.

0,5 см каждый. В качестве катодной камеры 3 используют трубку внутренним диаметром 3 мм, в которую впаивают катод 4 в виде платиновой проволоки. Перемешивание электролита осуществляют осушенным инертным газом (азот, аргон), подаваемым через трехходовой кран 7 и трубку 8. Для смешения электролита из катодной и анодной камер и смывания осадка в месте контакта газа с электролитом открывают кран 6. При этом электролит сливается в баллончик 10. Анализируемый газ подают через трехходовой кран 7.

3.2.2.2. Газовая кулонометрическая ячейка с фильтром (черт.6)

Ячейка кулонометрическая газовая с фильтром

1 - анодная камера; 2 - анод; 3 - катодная камера; 4 - катод;

5 - пробка; 6 - двухходовой кран; 7 - трехходовой кран; 8 - входная трубка;

9 - индикаторные электроды; 10 - пористый стеклянный фильтр

Черт.6

Кулонометрическая ячейка с фильтром отличается от описанной в п.3.2.2.1 тем, что катодная камера 3 представляет собой трубку равного диаметра с анодной камерой 1 и отделена от нее пористым стеклянным фильтром 10 по ГОСТ 9775-69 (тип ФКП класс ПОР 16).

3.2.3. Описание блок-схемы установки

Кулонометрическую ячейку, реометр, газовый счетчик, осушительные патроны, баллоны с азотом (аргоном) и анализируемым газом соединяют в последовательности, указанной на черт.4. При этом осушительные патроны и линию с газом подключают вплотную к кулонометрической ячейке с помощью полиэтиленовых трубок.

Газообразный азот или аргон из баллона 5 через осушительные патроны 4 с гидроокисью калия, пятиокисью фосфора, смешанными с подходящими носителями (асбест, диатомитовый кирпич, стеклянные кольца Рашига и т.д.), проходит через кулонометрическую ячейку 1 к реометру 2 и далее к газовому счетчику 3. Анализируемый газ из баллона 6 пропускают через кулонометрическую ячейку только после отключения азота (аргона).

3.2.4. Подготовка установки к работе

В анодную камеру кулонометрической ячейки вносят раствор, содержащий реактив Фишера и метанол в соотношении приблизительно 1:1 при постоянном продувании азота (аргона) со скоростью около 100 см![]() /мин. При этом уровень раствора должен быть не выше шаровидного расширения анодной камеры. В ячейке без фильтра катодная камера заполняется самопроизвольно, по принципу сообщающихся сосудов. Катодную камеру ячейки с фильтром заполняют тем же раствором до уровня на 5-10 мм ниже уровня в анодной камере.

/мин. При этом уровень раствора должен быть не выше шаровидного расширения анодной камеры. В ячейке без фильтра катодная камера заполняется самопроизвольно, по принципу сообщающихся сосудов. Катодную камеру ячейки с фильтром заполняют тем же раствором до уровня на 5-10 мм ниже уровня в анодной камере.

Включают индикаторную цепь с помощью тумблера 6 (см. черт.1), переключатель 9 ставят в положение I и потенциометром 5 устанавливают индикаторное напряжение 0,15-0,20 В по микроамперметру 8 (в данном случае микроамперметр служит вольтметром благодаря подключению дополнительного резистора 4). Переключатель 9 переводят в положение II на измерение индикаторного тока. При большом избытке йода индикаторный ток составляет 1-5 мА.

Перед началом анализа этот избыток необходимо устранить до концентрации, при которой индикаторный ток составляет 70-90 мкА. Это достигается периодическим погружением в раствор влажной стеклянной палочки при снятой пробке 5 (см. черт.5, 6). Если при этом индикаторный ток снизится до нуля (что свидетельствует о полном отсутствии йода или даже небольшом избытке воды), его доводят до вышеуказанного значения с помощью йода, генерируемого на аноде при силе генераторного тока 10-25 мА. При значительном избытке воды в электролит следует прибавлять раствор 2 по каплям до достижения значения индикаторного тока 70-90 мкА. По мере приближения показаний микроамперметра к выбранному значению электролит из катодной и анодной камер перемешивают 2-3 раза, открывая кран 6 (для ячейки без фильтра).

Если после такой операции индикаторный ток будет колебаться вблизи нужного значения, ячейку закрывают пробкой и точно фиксируют величину индикаторного тока и скорость пропускания азота (аргона). Если индикаторный ток не изменяется в течение 5-10 мин - установка готова для проведения анализа.

3.3. Проведение анализа

Быстро прекращают подачу азота (аргона), кран 7 (см. черт.5-6) поворачивают в положение "на анализ", фиксируют показания газового счетчика, осторожно открывают вентиль на баллоне с анализируемым газом и доводят скорость газового потока до значения не более 200 см![]() /мин. Пропускание анализируемого газа прекращают, когда индикаторный ток снизится до нуля или когда пропущено 2 дм

/мин. Пропускание анализируемого газа прекращают, когда индикаторный ток снизится до нуля или когда пропущено 2 дм![]() газа. Кран 7 поворачивают в положение "на азот (аргон)", который пропускают с той же скоростью, как и перед началом анализа.

газа. Кран 7 поворачивают в положение "на азот (аргон)", который пропускают с той же скоростью, как и перед началом анализа.

Включают генераторный ток и электросекундомер (или секундомер) и ведут титрование до значения индикаторного тока, зафиксированного перед началом анализа. Генерацию выключают и, если индикаторный ток заметно не снижается в течение 30 с, отмечают время титрования. Если индикаторный ток снижается, снова включают генерацию и продолжают титрование. При этом в расчет берут суммарное время титрования.

3.4. Обработка результатов

Массовую долю воды (![]() ) в процентах вычисляют по формуле

) в процентах вычисляют по формуле

![]() ,

,

где ![]() - сила генераторного тока, А;

- сила генераторного тока, А;

![]() - время титрования, с;

- время титрования, с;

18,02 - молекулярная масса воды;

24,0 - объем 1 моля газа при 20 °С, дм![]() ;

;

2 - стехиометрический коэффициент для воды;

96484,56 - число Фарадея;

![]() - объем анализируемого газа, дм

- объем анализируемого газа, дм![]() ;

;

![]() - молекулярная масса анализируемого газа.

- молекулярная масса анализируемого газа.

Без смены электролита можно провести до пяти определений.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать значений, указанных в табл.3.

Таблица 3

|

|

|

|

|

5·10 |

1·10 |

0,7·10 |

|

1·10 |

2·10 |

1·10 |

|

5·10 |

1·10 |

4·10 |

|

1·10 |

2·10 |

1·10 |

|

5·10 |

1·10 |

5·10 |

|

1·10 |

2·10 |

1·10 |

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Реактив Фишера представляет собой комплект из двух растворов - сернистого ангидрида в пиридине (1) и йода в метаноле (2).

4.2. Физико-химические показатели компонентов реактива Фишера приведены в табл.4.

Таблица 4

|

|

| |||

|

Метанол |

Пиридин |

Сернистый ангидрид |

Йод | |

|

1. Эмпирическая формула |

СН |

С |

SO |

J |

|

2. Температура кипения, °С |

64,7 |

115,6 |

Минус 10,1 |

Возгоняется |

|

3. Упругость паров, МПа |

1,27·10 |

5,6·10 |

- |

- |

|

4. Пределы взрываемости, %, (по объему) |

3,5-38,5 |

1,8-12,5 |

Не взрывается | |

|

5. Температура вспышки, °С |

12 |

20 |

- |

- |

|

6. Предельно допустимая концентрация, мг/м |

50 |

5 |

10 |

1 |

4.3. Помещения, где проводят работы с реактивом Фишера, должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией.

4.4. Все операции с реактивом Фишера следует проводить в вытяжном шкафу.

4.5. Обслуживающий персонал должен быть обеспечен специальной одеждой, резиновыми перчатками, противогазами с коробкой марки БКФ.

4.6. Средства пожаротушения: вода, асбестовое одеяло, огнетушители марки ОУ или ОХП.

4.7. Требования безопасности при работе с анализируемыми продуктами должны быть указаны в нормативно-технической документации на продукт.

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1981

«Если чем-то недоволен — как дал леща!» Тренер Слуцкий — о...

«Если чем-то недоволен — как дал леща!» Тренер Слуцкий — о...  Создайте свой интернет-магазин на новой платформе ReadyScript

Создайте свой интернет-магазин на новой платформе ReadyScript  Хостинг, домены, VPS/VDS, размещение серверов

Хостинг, домены, VPS/VDS, размещение серверов