- USD ЦБ 03.12 30.8099 -0.0387

- EUR ЦБ 03.12 41.4824 -0.0244

|

Краснодар:

|

погода |

Курсы

Индексы

- DJIA 03.12 12019.4 -0.01

- NASD 03.12 2626.93 0.03

- RTS 03.12 1545.57 -0.07

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ

О ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, АСТРОНОМИЧЕСКИХ, ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ

И ТОПОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТАХ

Инструкция регламентирует составление и сдачу технических отчетов о полевых и камеральных геодезических, астрономических, гравиметрических и топографических работах.

Третье издание инструкции исправлено и дополнено в соответствии с требованиями, предусматривающими особенности методов и средств современной техники и технологии полевых и камеральных работ в области топографо-геодезического производства.

С изданием настоящей инструкции отменяется "Инструкция по составлению технических отчетов по астрономическим, геодезическим и топографическим работам", издание второе, М., Геодезиздат, 1950.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§ 1. Технические отчеты о геодезических, астрономических, гравиметрических и топографических работах составляются для систематизации результатов исполненных на данном объекте полевых и камеральных работ, сохранности этих результатов и достижения наибольших удобств при их использовании в различных отраслях народного хозяйства СССР.

§ 2. Технические отчеты о каждом из видов работ должны содержать сведения, с исчерпывающей полнотой характеризующие методы, качество выполненных работ и все особенности технологии их исполнения.

§ 3. Технические отчеты должны быть составлены не позднее чем через шесть месяцев после завершения всех работ, предусмотренных в техническом проекте. Если работы исполняются в течение нескольких лет, то составляются ежегодные промежуточные технические отчеты по программам, приведенным в данной инструкции.

§ 4. Технические отчеты высылаются организациями Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР, согласно его действующим указаниям, в Центральный картографо-геодезический фонд и территориальные инспекции Государственного геодезического надзора. Технические отчеты организаций других ведомств и министерств (кроме Министерства обороны СССР) рассылаются в соответствии с указаниями территориальных инспекций Государственного геодезического надзора.

§ 5. Технические отчеты составляются в полном соответствии с помещенными в настоящей инструкции программами по отдельным видам завершенных работ:

- триангуляции и полигонометрии 1 класса;

- триангуляции и полигонометрии 2, 3 и 4 классов, аналитическим сетям и полигонометрии I и II разрядов;

- измерению базисов (базисных сторон);

- астрономическим определениям;

- нивелированию I класса;

- нивелированию II, III и IV классов;

- гравиметрическим работам;

- топографическим работам.

§ 6. При составлении технического отчета о любом из видов работ обязательно приводятся оценка их точности и ссылки на инструкции, наставления и руководства, по которым выполнялись эти работы. Если работы выполнялись по технологии, не предусмотренной инструкцией, то дается их подробное описание.

§ 7. Организации, составляющие технические отчеты, должны обеспечить их высокое качество как в отношении технического содержания, так и в отношении литературного изложения и графического оформления. Поэтому составление отчетов следует поручать высококвалифицированным специалистам.

§ 8. Предъявленные к сдаче технические отчеты должны быть отредактированы, переплетены и иллюстрированы необходимыми чертежами, схемами и фотографиями.

Включенные в отчеты технические документы (таблицы измеренных направлений, ведомости превышений, схемы, чертежи и т.п.) должны быть аккуратно оформлены и тщательно проверены. Схемы и чертежи должны быть составлены и вычерчены в соответствии с действующими инструкциями и условными знаками.

§ 9. В конце завершенного технического отчета помещают итоговое число всех его пронумерованных листов, перечень и инвентарные номера приложенных картографических материалов, фотографий и других необходимых документов, фамилии, инициалы и подписи составителя и редактора технического отчета, а также руководителя подразделения, где составляются технические отчеты (прил.135).

Готовые к сдаче технические отчеты подписывают на титульном листе главный инженер и руководитель технического контроля организации (прил.1).

§ 10. Формат отчета должен быть 21х29 см.

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О ТРИАНГУЛЯЦИИ И ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1 КЛАССА

Общие сведения

§ 11. Организация, производившая работы, год производства каждого из видов работ, инструкции и наставления, которыми руководствовались при выполнении соответствующих работ.

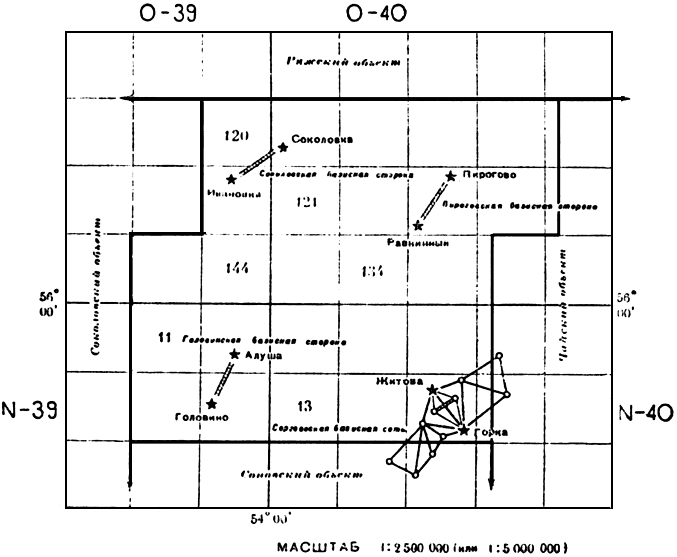

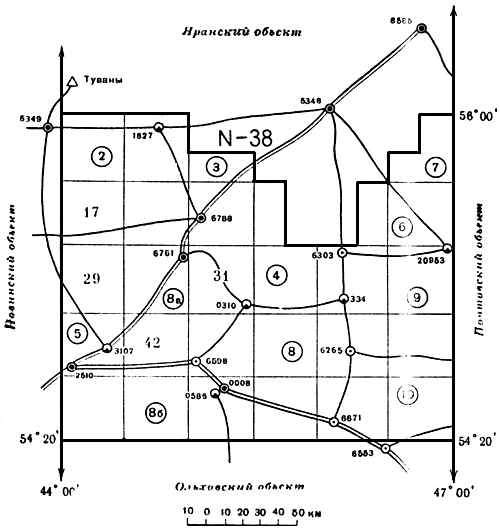

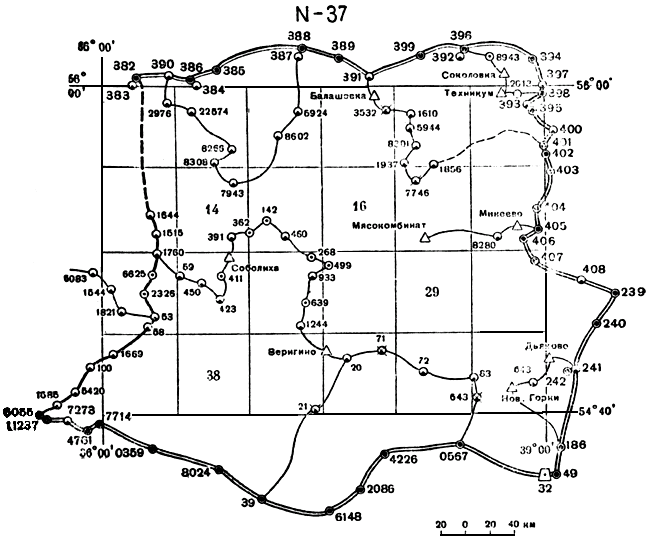

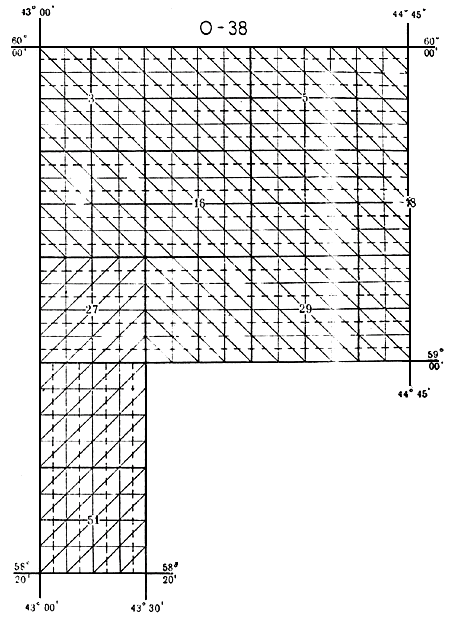

Для звеньев триангуляции и полигонометрии 1 класса приводятся: перечень звеньев и базисных сетей, включенных в отчет, краткое описание расположения звеньев, с указанием исходных и примычных сторон или базисных сетей (базисных сторон). Схема звеньев и базисных сетей (базисных сторон) в масштабе 1:5000000 (прил.2).

По сплошным сетям и звеньям триангуляции 1 класса указывается: район работ, его административная принадлежность, физико-географические особенности, влиявшие на производство работ. Объем исполненных работ (прил.3).

Рекогносцировка

§ 12. Связь с ранее исполненными работами (перечень работ, год построения и название организации, производившей работы).

Звенья триангуляции 1 класса. Характеристика качества геометрического построения звеньев, ошибка геометрической связи звена (обратный вес), характеристика качества геометрического построения базисных сетей, предвычисленный обратный вес выходной стороны.

Звенья полигонометрии 1 класса. Построение узловых фигур, характер изломов хода, уклонение от направления замыкающего звена.

Сплошные сети триангуляции 1 класса. Характеристика качества геометрического построения сплошной сети (длины сторон, наименьшие углы, число сторон между базисными или выходными сторонами и пунктами Лапласа), схема исходной основы (прил.4).

Для использованных астрономических пунктов и базисных сторон (базисов) указывается только, когда и какой организацией произведены работы по определению этих пунктов и сторон.

Постройка

§ 13. Год постройки. Типы знаков, их высоты, число знаков (прил.5). Качество знаков. Визирные цели, их размеры и конструкция. Типы центров и ориентирные пункты. Методы закладки центров, их противокоррозионная защита и наружное оформление. Чертежи центров с указанием номеров согласно "Альбому типов центров и реперов", изд. РИО ВТС, 1965 г., а также размеров всех элементов центра, общей глубины закладки и расположения верхней марки относительно поверхности земли.

Связь с триангуляцией прежних лет, сведения о совмещенных пунктах и перезакладке центров (прил.6).

Совмещенными считаются те пункты сетей или звеньев триангуляции и полигонометрии прошлых лет, с которых при развитии новых сетей или звеньев триангуляции и полигонометрии выполнены угловые измерения. Совмещение пунктов, в случае перезакладки центров, должно быть подтверждено документально.

Триангуляция

Инструменты

§ 14. Угломерные инструменты, применявшиеся для наблюдений, и их основные постоянные (прил.7).

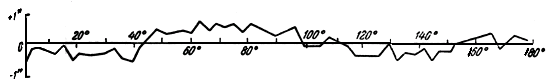

Характеристика качества делений горизонтальных кругов, графики ошибок диаметров кругов (прил.8).

Перечень исследований инструментов перед выездом на полевые работы, во время производства работ и по их окончании. Соответствие объема и методов исследования требованиям инструкции.

Результаты исследования инструментов приводятся в тексте обобщенно, по типам инструментов (колебание ![]() от ___ до __ , уклонение от синусоиды от___ до ____ , сумма "рен" от ____ до _____ ).

от ___ до __ , уклонение от синусоиды от___ до ____ , сумма "рен" от ____ до _____ ).

Соответствие инструментов требованиям инструкции (на основе результатов исследований и полевых работ). Недостатки инструментов. Меры, принятые для устранения недостатков. Светосигнальные приборы.

Угловые измерения

§ 15. Способ и программа измерения горизонтальных углов (произведение числа направлений на число приемов). Основные допуски при измерении горизонтальных углов. Условия видимости и высота луча визирования над препятствием. Случаи недостаточной высоты луча.

Влияние местных физико-географических условий на качество измерений. Способы наведения нитей главной трубы на визирную цель (микрометром трубы или наводящим винтом алидады). Применение поверительной трубы.

Визирные цели. Число приемов измерений, исполненных визированием на фонари, гелиотропы и предметные визирные цели. Процент повторных приемов (прил.9). Случаи систематических расхождений дневных и ночных измерений; величины расхождения от _____ до _____ ).

Измерение направлений на ориентирные пункты и расстояний до них.

Способы определения элементов центрировок и редукций. Характеристика качества угловых измерений на пунктах звеньев (прил.10).

Характеристика качества угловых измерений в базисных сетях (прил.11).

Характеристика качества угловых измерений на пунктах сплошной сети по свободным членам полюсных условных уравнений (прил.12).

Сведения об определении абсолютных высот (отметок) пунктов триангуляции геометрическим или геодезическим нивелированием. Пункты ряда или сети, имеющие отметки из геометрического нивелирования. Измерение зенитных расстояний. Программа измерений и допуски. Характеристика геодезического нивелирования по результатам предварительной обработки. Измерение высот знаков.

Таблица измеренных горизонтальных направлений и зенитных расстояний для пунктов звеньев триангуляции 1 класса (прил.13). Таблица составляется отдельно для каждого звена и на все пункты, входящие в звено. При наличии на данном пункте нескольких групп наблюдений, исполненных как одновременно, так и в разные годы, в графе 4 приводятся результаты измерений по каждой группе в отдельности. В таблицу включаются направления на ориентирные пункты и расстояния до них.

Перед таблицей измеренных горизонтальных направлений и зенитных расстояний помещается схема звена в масштабе 1:1000000 (прил.14).

Таблица измеренных углов для пунктов базисных сетей (прил.15).

Таблица уравненных на станции горизонтальных направлений и измеренных зенитных расстояний для пунктов базисных сетей (прил.16). Перед таблицей (прил.15) помещается схема базисной сети (прил.17).

Таблица измеренных горизонтальных направлений и зенитных расстояний для сплошной сети 1 класса (прил.13).

При наличии нескольких групп наблюдений на пункте, исполненных как одновременно, так и в разные годы, приводятся результаты измерений по каждой группе в отдельности.

Перед таблицами измеренных горизонтальных направлений для сплошной сети приводится алфавитный список пунктов (прил.18).

К отчету прикладывается схема сети в масштабе 1:1000000 (прил.19).

Полигонометрия

Угломерные инструменты

§ 16. Сведения об инструментах и их исследованиях (в объеме, предусмотренном § 14).

Измерение горизонтальных и вертикальных углов

§ 17. Сведения об угловых измерениях (в объеме, предусмотренном § 15).

Инструменты и приборы для измерения длин линий

§ 18. Типы инструментов и приборов, применявшихся для определения длин сторон звеньев полигонометрии.

Исследование инструментов и приборов и определение их постоянных. Сведения о применявшихся инструментах и приборах (в объеме, предусмотренном § 39 и § 40).

Измерение длин линий

§ 19. Описание производства работ, применявшихся методов. Программа измерений и их точность (текст и таблицы в объеме, предусмотренном § 38, 40, 41).

§ 20. В отчете по звеньям полигонометрии приводятся результаты угловых и линейных измерений (прил.20) и схемы в масштабе 1:1000000 (прил.14).

§ 21. Оценка точности звеньев полигонометрии (свободные члены азимутальных и координатных условий).

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О СЕТЯХ ТРИАНГУЛЯЦИИ И ПОЛИГОНОМЕТРИИ 2, 3

И 4 КЛАССОВ, АНАЛИТИЧЕСКИХ СЕТЯХ И ПОЛИГОНОМЕТРИИ I И II РАЗРЯДОВ

Общие сведения

§ 22. Название организации, производившей работы, год производства работ. Район работ (перечень трапеций масштаба 1:100000 в границах объекта), административная принадлежность. Содержание и назначение работ. Объем исполненных работ (прил.3). Инструкции и наставления, которыми руководствовались при производстве работ.

Исходные данные

§ 23. Список астрономических пунктов, базисных сетей (базисных сторон), звеньев триангуляции и полигонометрии 1 класса как ранее исполненных, так и определенных вновь. Год производства работ и наименование организаций, производивших работу. Схема исходной основы (прил.4).

Список исходных пунктов триангуляции и полигонометрии (прил.21).

При развитии сетей триангуляции и полигонометрии 3 и 4 классов, а также аналитических сетей и полигонометрии I и II разрядов, указываются исходные пункты (стороны) триангуляции и полигонометрии старших классов.

Работы прежних лет и связь с ними

§ 24. При связи вновь построенной сети триангуляции 2 класса с исполненной ранее, аналогичной по построению и точности сетью 2 класса, дается список общих пунктов (прил.22), в котором указывается название объекта, организации, производившей работы, и год исполнения (под общим пунктом подразумевается пункт, на котором наблюдения производились в разное время для связи со смежными объектами).

§ 25. Для работ прежних лет по триангуляции и полигонометрии, перекрываемых исполняемой работой, приводится список, в котором указываются: организация, выполнившая работу, год исполнения, район работ (перечень трапеций масштаба 1:100000) и наименование объекта.

Если та или иная из указанных работ не полностью включена в новую сеть, то об этой работе приводятся сведения в объеме § 30 или делаются ссылки на соответствующий отчет.

§ 26. Связь ранее исполненной триангуляции и полигонометрии с вновь построенной сетью. Список совмещенных пунктов (прил.6).

Особые случаи, выявленные при вычислении предварительных координат.

§ 27. Обследование и восстановление пунктов, расположенных на территории объекта, но не включенных в новую сеть. Работы, выполненные на обследованных пунктах.

Для восстановленных пунктов приводится перечень выполненных работ (установка пирамиды, внешнее оформление, перезакладка и дозакладка центров, установка и определение направлений на ориентирные пункты). Результаты работ отображаются в таблице (прил.23) и на схеме масштаба от 1:500000 до 1:1500000 (прил.24).

Рекогносцировка пунктов и постройка знаков новой сети

§ 28. Характеристика геометрического качества построения сети: количество и густота пунктов, длины сторон, связующие углы, число сторон между базисными или выходными сторонами, пункты Лапласа, построение узловых фигур, характер изломов хода, уклонения от направления замыкающей звена. О постройке пунктов приводятся сведения в объеме требований § 13.

Триангуляция

Инструменты

§ 29. Сведения об инструментах и их исследованиях (в объеме, предусмотренном § 14, исключая прил.8).

Угловые измерения

§ 30. Способ и программа измерения горизонтальных направлений или углов. Основные допуски. Условия видимости и высота луча визирования над препятствием. Случаи недостаточной высоты луча над препятствием.

Способы наведения нитей главной трубы на визирную цель (микрометром трубы или наводящим винтом алидады). Применение поверительной трубы.

Визирные цели. Случаи систематических расхождений утренних и вечерних измерений, величины расхождений (от ___ до ___ ). Средний процент повторных приемов по сети.

Привязка ориентирных пунктов.

Способы определения элементов центрировок и редукций.

Характеристика качества угловых измерений в базисных сетях (прил.11).

Характеристика качества угловых измерений на пунктах сети (прил.25 и 12).

Сведения об определении отметок пунктов триангуляции геометрическим нивелированием, высотно-теодолитными ходами или геодезическим нивелированием.

Измерение зенитных расстояний. Программа угловых измерений и допуски. Характеристика геодезического нивелирования по результатам предварительной обработки. Измерение высот знаков.

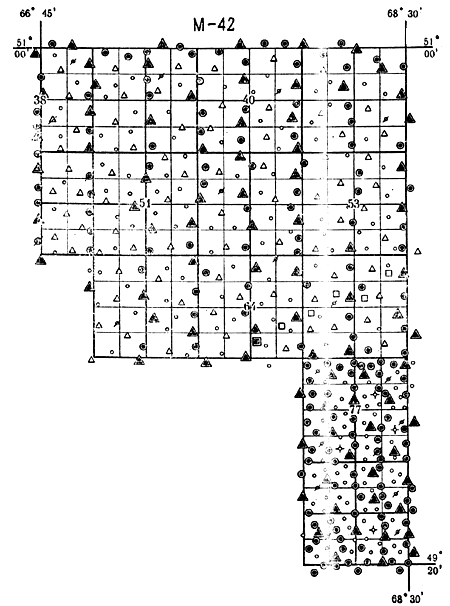

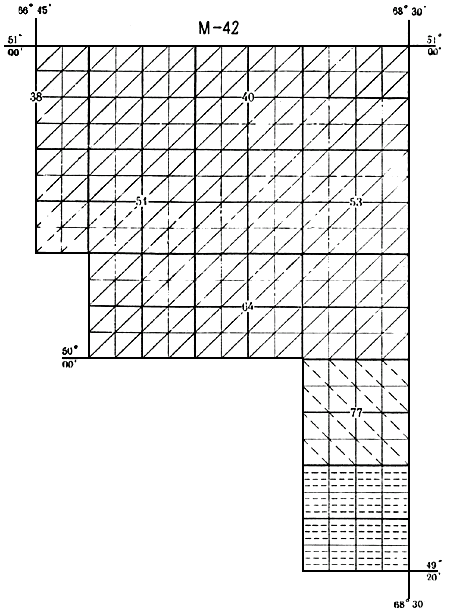

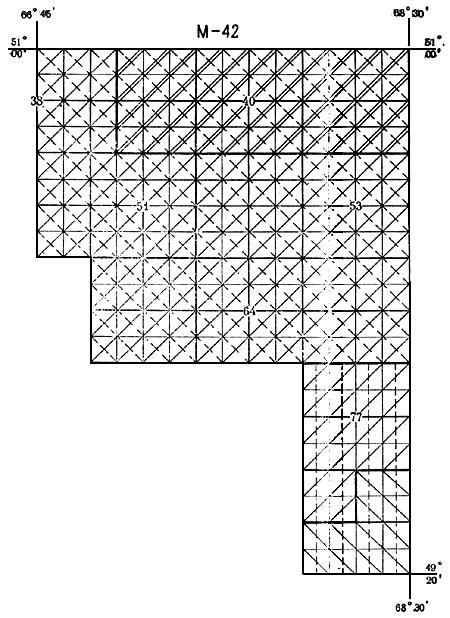

Таблица измеренных горизонтальных направлений или углов и зенитных расстояний (прил.13 без граф 5 и 8, но с добавлением графы "класс направления" и указанием класса пункта в графе 2). Таблица составляется по листам карты масштаба 1:100000 (в порядке возрастания их номенклатур), а внутри листов - по классам и по алфавиту. В нее включаются направления на ориентирные пункты и расстояния до них, а также приводятся результаты измерений, исполненных только на данном объекте. Перед таблицей помещается алфавитный список пунктов (прил.18).

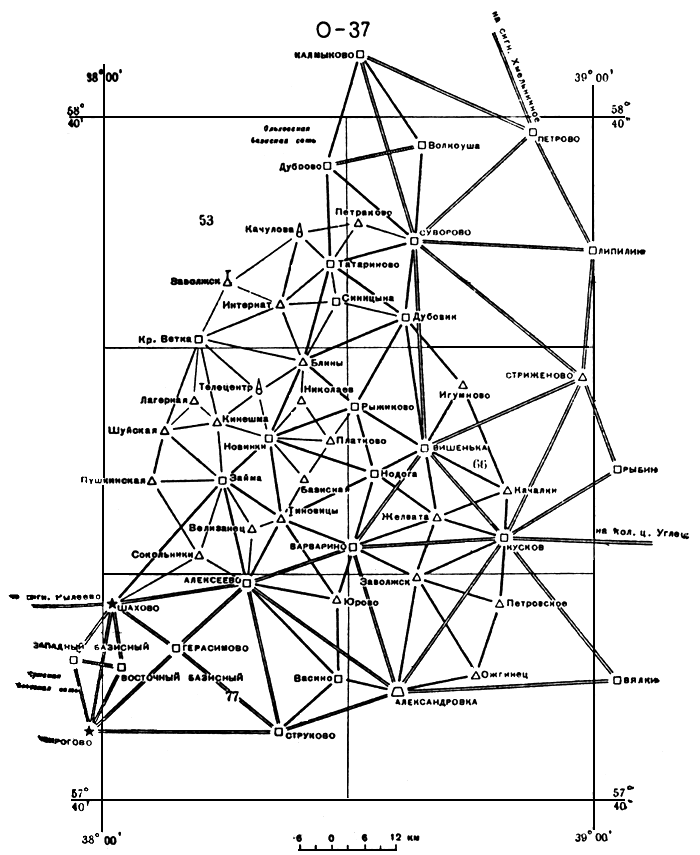

К отчету прикладывается схема сети, на которой показываются исходные стороны, базисные сети (базисные стороны), астропункты и измеренные направления с пунктов данного объекта (прил.26). Названия пунктов смежных объектов на схеме надписываются курсивом.

Полигонометрия

Угловые инструменты

§ 31. Сведения об инструментах и их исследованиях (в объеме, предусмотренном § 14, исключая прил.8).

Измерения горизонтальных и вертикальных углов

§ 32. Сведения о наблюдениях (в объеме, предусмотренном § 30).

Приборы для измерения длин линий

§ 33. Сведения о приборах для измерения длин линий (в соответствии с § 18).

Измерение длин линий

§ 34. Описание производства работ, применявшихся методов. Программа измерений, точность результатов измерений; наименование инструкции, которой руководствовались при камеральной обработке материалов измерений.

§ 35. По звеньям (ходам) полигонометрии приводятся результаты угловых и линейных измерений (прил.20, где для полигонометрии 2 класса исключается графа 11, а для полигонометрии 3 и 4 классов - графы 4, 6 и 11); к отчету прикладывается схема сети полигонометрии в масштабе, удобном для изображения данных длин сторон ходов.

§ 36. Оценка точности звеньев (ходов) полигонометрии (свободные члены азимутальных и координатных условий; средняя квадратическая ошибка измерений по невязкам замкнутых фигур).

Вычисление рабочих (предварительных) координат пунктов триангуляции и полигонометрии

§ 37. Способы вычисления рабочих координат пунктов триангуляции, трилатерации и полигонометрии. Исходные данные, служившие для вычисления рабочих координат.

Учет поправок за редуцирование измеренных углов и длин сторон на плоскость. Контроль редукций углов по сферическим избыткам. Способы уравнивания координат узловых точек и дирекционных углов. Величины полученных невязок (от до ) и методы их распределения. Характеристика точности полученных координат на основании результатов вычисления. Если вычисления выполнены в полном соответствии с каким-либо опубликованным наставлением, то делается ссылка на него (вместо описания способов вычисления).

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О РАБОТАХ ПО ИЗМЕРЕНИЮ ДЛИН БАЗИСОВ

И БАЗИСНЫХ СТОРОН В ТРИАНГУЛЯЦИИ 1 И 2 КЛАССОВ

И СТОРОН ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1 КЛАССА

§ 38. Год исполнения работ и наименование организации, проводившей работы. Перечень измеренных базисов (базисных сторон) и сторон полигонометрии (прил.27), к каким рядам или сетям они относятся, их местоположение. Инструкции и наставления, служившие техническим руководством при производстве работ.

Особенности физико-географических условий, влияющих на результаты измерений. Характеристика метеорологических условий во время измерений. Краткое описание трасс сторон и базисов, их профиль и план. Для радиодальномерных измерений - подробное описание характера подстилающей поверхности, особенно для тех линий, при измерении которых "разброс" по несущим частотам превышал 4 н·сек или ощущались какие-либо другие влияния отраженных радиоволн: ослабление сигнала, характерный вид графика и т.д.

Наименование конечных пунктов, типы заложенных центров и высоты знаков. Привязка конечных пунктов сторон и базисов к маркам и реперам государственной нивелирной сети; от какого нивелирного знака передана высота. Высота нивелирного знака над уровнем моря, длина хода и превышение (прил.28).

§ 39. Применявшиеся при изменении базисным прибором инструменты, инварные проволоки, нивелиры и пр., их качество, типы, номера и завод-изготовитель.

Эталонирование проволок: где и когда эталонировались, перечень измеренных ими базисов (прил.29), результаты эталонирования проволок (прил.30). Уравнение нормального жезла и дата его определения. Замечания об измерении длин проволок, когда поврежденные проволоки были исключены из измерений. Длины проволок, принятые для вычисления базисов (прил.31).

Значения термических коэффициентов проволок (прил.32). Эталонирование инварных лент, применявшихся для измерения неполных пролетов, и его результаты.

§ 40. Типы светодальномеров и радиодальномеров, применявшихся для измерения базисных сторон и сторон полигонометрии, их качество, номера, завод-изготовитель (фирма) и год изготовления; отражатели, барометры-анероиды, психрометры и пр. Даты и результаты определений постоянных поправок светодальномеров, масштабных частот генераторов и волномеров, несущих частот (прил.33-37). Меры, принятые для устранения недостатков и неисправностей применявшихся приборов.

§ 41. Вычисление длин базисов (базисных сторон) и сторон полигонометрии. Особенности обработки результатов измерений. Вычисление длин секций базисов (базисных сторон) из полных пролетов (прил.38), длин третей базисов (базисных сторон) (прил.39).

Результаты измерения длин неполных пролетов. Для ломаных базисов (базисных сторон) приводится ведомость вычисления длины замыкающей, где помещают измеренные углы изломов и отрезки ломаной. Для отрезков ломаной приводятся сведения те же, соответственно, что и для базисов.

Исходные данные для вычисления поправок за приведение базисов (базисных сторон) и сторон полигонометрии на поверхность эллипсоида Красовского (прил.40).

Вычисление окончательных длин базисов (базисных сторон), измеренных проволоками (прил.41).

Вычисление длин базисных сторон и сторон полигонометрии, измеренных светодальномерами (прил.42 и 43) и радиодальномерами (прил.44 и 45).

Оценка точности результатов измерений длин базисов (базисных сторон). Формулы, по которым выполнена оценка.

Средние графики "разбросов" по несущим частотам и показания контрольных приборов для сторон, где величина "разброса" превышает 4 н·сек. Согласованность повторных и контрольных измерений.

§ 42. Каталог базисов и базисных сторон (прил.46) и результаты измерений контрольных базисов (прил.47).

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О РАБОТАХ ПО АСТРОНОМИЧЕСКИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯМ

Общие сведения

§ 43. Название организации и время производства работ.

Перечень работ, выполненных за отчетный период. В перечень включаются завершенные астрономические определения (прил.48).

Название инструкций и других основных технических пособий, согласно которым выполнялись работы.

Заданная точность астрономических определений при специальных астроопределениях.

Система звездных координат, принятая при обработке.

Если определения повторяются, то в примечании указывается год первоначальных определений и необходимость в последующем их исключения или использования совместно с определениями, произведенными в отчетный период. В последнем случае указывается, в каком отчете опубликованы результаты первоначальных определений.

Инструменты

§ 44. Основные характеристики угломерных инструментов, применявшихся для измерений (прил.49). Краткая характеристика контактных микрометров: тип, число контактов, схема.

Кем, где, когда и по какой программе проводились исследования инструментов. Результаты исследований инструментов (прил.50, 51, 52).

Соответствие инструментов установленным требованиям, недостатки инструментов и сведения о мерах, принятых для устранения недостатков, их влияние на точность работ.

Кем, где, когда и по какой программе проводились исследования хронометров. Результаты исследований (прил.53). Поведение хронометров за время работ. Соответствие хронометров установленным требованиям.

Краткая характеристика хронографов (тип, "длина секунды"), регистрация моментов "размыкания" или "замыкания" радиоприемников (тип, чувствительность, диапазоны) и приборов для приема радиосигналов времени.

Определение широты

§ 45. Фамилии астрономов, типы и номера инструментов. Способы определения. Место установки инструмента. Характеристика устойчивости столба и поведения инструмента. Замечания по метеорологическим условиям наблюдений. Отклонения методики и результатов наблюдений от установленных требований. Особенности проведенных наблюдений.

Характеристика окончательных вычислений. Формулы для вычисления. Если формулы взяты из какого-либо опубликованного руководства, то они не приводятся, а указывается подробное название и страница этого руководства.

Сведения о введении поправок за центрировку, приведении к среднему полюсу и уровню моря, учете короткопериодической нутации.

Сводка и список широт, оценка точности определения широты (прил.54 и 55).

Определение долготы

§ 46. Фамилии астрономов, типы и номера инструментов и хронометров. Способы определения местного времени на каждом пункте. Определение гринвичского времени. Определение личных разностей и принятые значения для окончательных вычислений. Характеристика астрономических столбов, поведения инструмента, условий наблюдений при определении долготы на основных и на полевых пунктах. Отклонение методики наблюдений и точности полученных результатов от действующих требований. Принятые меры для устранения недостатков.

Характеристика окончательных вычислений долготы пунктов. Учет поправок за центрировку, колебание полюса, короткопериодические члены нутации, неравномерность вращения Земли, время распространения радиоволн, неправильности фигуры цапф (для способа Деллена) и поправок для перехода к системе "Эталонного времени СССР".

Оценка точности всех определенных поправок часов и долгот на основных и полевых пунктах. Приводятся формулы ошибок: .....*![]() ,

, ![]() и

и ![]() в соответствии с "Практическим руководством по геодезической астрономии" (Труды ЦНИИГАиК, вып.148, стр.180-181).

в соответствии с "Практическим руководством по геодезической астрономии" (Труды ЦНИИГАиК, вып.148, стр.180-181).

________________

* Брак оригинала. - Примечание .

Сводка и список долгот (прил.56 и 57).

В сводку и список долгот включается также каждое определение личной разности.

Определение азимута

§ 47. Фамилии астрономов, типы и номера инструментов. Meтоды определения азимута (астрономического - по часовому углу Полярной, или непосредственное определение геодезического азимута).

Место установки инструмента. Высота и качество знаков. Высота визирного луча над препятствием. Условия наблюдения по каждому пункту. Характеристика видимости и качества изображений. Применение поверительной трубы. Характеристика поведения инструмента.

Способы определения поправок хронометра.

Выполнение допусков полевого контроля, установленных инструкцией.

Для способа непосредственного определения геодезического азимута указывается время и место определения азимутальной личной разности. Значение азимутальной личной разности, принятое для окончательных вычислений.

Характеристика окончательных вычислений. Формулы для вычислений. Сведения о введении поправок за центрировку, редукцию, сближение меридианов, колебание полюса, коротко-периодические члены нутации, неправильность фигуры цапф и высоту над эллипсоидом.

Формулы оценки точности. Ошибка одного приема.

Сводка и список азимутов (прил.58 и 59).

Таблица расхождения окончательного значения прямого и обратного азимутов (прил.60).

Каталог астрономических пунктов

§ 48. В каталог помещают окончательные значения широт, долгот и азимутов, т.е. не приведенные к уровню моря широты и долготы и исправленные сфероидической поправкой (приведенные к эллипсоиду) азимуты (прил.61).

Если в каталоге помещаются значения непосредственного определенного геодезического азимута, то об этом делается примечание.

Высоты пунктов над уровнем моря в зависимости от способа их определения записываются в каталоге с различной точностью: определенные из геометрического нивелирования - до 0,01 м, из геодезического нивелирования - до 0,1 м, из барометрического нивелирования и по карте - до 1 м.

§ 49. Настоящей программой также руководствуются различные ведомства, выполняющие астрономические определения, не входящие в Государственную геодезическую сеть СССР. Исключаются только указания, относящиеся к высокоточным определениям.

Для ведомственных астрономических определений обязательно даются сведения о закреплении пунктов и приводятся чертежи заложенных центров с указанием их типа.

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О НИВЕЛИРОВАНИИ I КЛАССА

Общие сведения

§ 50. Организация, производившая работы, и год их выполнения. Название линий нивелирования I класса и объекта, административная принадлежность района работ.

Схема описываемых в отчете линий нивелирования I класса (прил.63).

Объем исполненных работ (прил.3).

Инструкции, по которым выполнялись работы.

Физико-географические особенности района работ, обусловившие выбор трассы, закрепление пунктов и метод нивелирования.

Рельеф, геологическое строение территории, грунты на трассе и в местах закладки фундаментальных и грунтовых реперов, глубина промерзания, водопроницаемость грунтов или их засоленность, выходы коренных пород, сыпучие и перемещающиеся пески, болота, гидрография, почвы, растительный покров, климат, метеорологические условия, дорожная сеть, населенность.

Геологическое обследование и его результаты.

Описание геологического строения территории, разрезов шурфов, скважин и обнажений приводится в отчете геолога в виде приложения к настоящему отчету.

Рекогносцировка и закрепление линий нивелирования I класса

§ 51. Обследование нивелирных знаков, заложенных по перекрываемым линиям II и III классов.

Перечень несохранившихся знаков (прил.64).

Описание и чертежи нивелирных знаков, как вновь, так и ранее заложенных. Восстановление ранее заложенных знаков и процент использования их при нивелировании I класса.

На чертежах или в тексте приводятся все промеры, характеризующие детали конструкций и глубину закладки фундаментальных и грунтовых реперов (длина, толщина стенок и диаметр труб, размеры и форма монолитов, расположение частей реперов относительно поверхности земли и надписи, отлитые на марках и реперах). Меры, принятые для долговременной сохранности реперов (противокоррозионные, против выветривания в песках, задерживающие оттаивание в районах вечной мерзлоты, типы наружного оформления и др.).

Расстояние между знаками (наибольшее и среднее). Количество вновь заложенных и использованных ранее заложенных фундаментальных и грунтовых реперов, стенных знаков и дополнительно привязанных пунктов (прил.65).

Фундаментальные реперы и характеристика условий их закладки (прил.67).

Инструменты и их исследования

§ 52. Нивелиры, применявшиеся для нивелирования I класса.

Основные сведения о нивелирах (прил.68), кем, где, когда и по какой программе произведены исследования нивелиров.

Соответствие выполненных исследований требованиям инструкции.

Результаты исследований (прил.69). Соответствие инструментов требованиям инструкции (на основе результатов исследования и полевых работ).

Недостатки инструментов, меры, принятые к устранению недостатков, или их влияний на точность работ.

Конструкция и высота штатива.

Рейки, их система и характеристика по ГОСТ.

Программа компарирования реек, соответствие программы, сроков компарирования и качества реек требованиям инструкции, сведения о нормальных мерах (прил.70-73).

Подвесные рейки, их тип и качество. Расположение делений, сроки и результаты компарирования.

Размеры применяемых костылей.

Нивелирование, оценка точности

§ 53. Методы нивелирования, программа и последовательность наблюдений на станциях. Чередование прямых и обратных ходов, количество участков, пройденных в одном направлении.

Периоды наблюдений, их чередование. Исполнение прямых и обратных ходов в разное время дня (прил.74). Длина и высота визирного луча. Закрепление переходных точек на время коротких перерывов в работе. Типы временных реперов.

Защита инструментов от атмосферных влияний. Учет метеорологических условий. Сходимость результатов на станции.

Расхождения превышений правого и левого нивелирований и прямых и обратных ходов по секциям и в звеньях (прил.78).

Соблюдение допусков инструкции. Случаи недопустимых расхождений, потребовавших исполнения повторных измерений. Процент и причины повторных измерений (прил.75, 76, 77).

Формулы подсчета случайных ошибок.

Величины систематических накоплений разностей превышений из нивелирования одного и разных направлений (прил.78 и 79).

Невязки в полигонах нивелирования I класса по измеренным превышениям (прил.80).

Привязка и перекрытие ранее исполненного нивелирования

§ 54. Сведения о всех перекрытых линиях нивелирования с указанием названия линий, их класса, года исполнения и учреждения.

Сопоставление результатов нивелирования, выполненного в разные годы, по линиям с совмещенными трассами для знаков основного хода и привязанных висячими ходами (прил.81).

Результаты сопоставления: систематические накопления по линиям или их частям. Изменения положения отдельных знаков по высоте, тип таких знаков или сооружений и величины изменений. Изменения превышений на отдельных секциях (превышающие допуски), не компенсируемые на соседних секциях.

Смыкание с ранее исполненным нивелированием I и II классов на узлах.

Схема связей узла, ведомость сопоставления нивелирования, исполненного в разные годы, по секциям и по полигонам смыкания (прил.82 и 83).

В случаях значительных расхождений превышений двух последних нивелирований, для анализа устойчивости знаков нивелирования используются также результаты ранее исполненных нивелирований. В процессе этого анализа дается характеристика устойчивости узлового знака и надежности смыкания линий нивелирования, образующих узлы.

Особые случаи нивелирования

§ 55. Переходы через реки, овраги, водоемы, заболоченные места и прочие препятствия.

а) Вид препятствия и условия местности, повлиявшие на выбор метода передачи (по льду, длинным визирным лучом), ширина препятствия, профиль берегов, надежность грунтов (схема передачи и профиль по линиям визирования, класс).

б) Инструменты и специальное оборудование.

Способы установки штатива и реек при переходе по льду (плашки, колья, надежность вмораживания их).

Передача высоты длинным визирным лучом:

- результаты специальных исследований работы уровня, элевационного винта или барабана-микрометра, применявшихся при определении наклонностей визирования;

- постоянные нивелира и надпись делений на шкале уровня по отношению к окуляру (0=50 или 50=0). Отсчет по нульпункту элевационного винта и пр.;

- значения угла ![]() , определенные перед началом, в процессе и после завершения наблюдений при передаче высоты;

, определенные перед началом, в процессе и после завершения наблюдений при передаче высоты;

- даты исправления угла ![]() ;

;

- надежность установки штатива;

- рейки и щитки, их постоянные, результаты исследований и способы креплений;

- установка реек на береговых реперах, сроки и порядок перемещения индексов щитков на рейках. Соответствие постоянных щитков (ширина и длина целей и интервалов между ними) расстоянию и видимости периодов наблюдений (чертеж щитка).

в) Методы наблюдений.

При нивелировании по льду:

- программа наблюдений, число независимых ходов и периоды их исполнения;

- наблюдения за неподвижностью льда и их результаты.

При передаче высоты длинным визирным лучом:

- число целей и наведений, последовательность наведений (с верхней или нижней цели в натуре) и запись в журнале, использованная часть шкалы уровня (качество шлифовки);

- формулы определения наклонностей при рабочем положении шкалы уровня (0-50) и приведения их к отсчету ![]() (фиктивного горизонтального луча);

(фиктивного горизонтального луча);

- меры, принятые для ослабления и исключения влияний изменения атмосферных условий (периоды наблюдений, высота визирного луча);

- состояние инструмента, сроки изменения фокусировки нивелира, укрепления реек.

г) Результаты и точность нивелирования, число измеренных и принятых в обработку приемов, контрольные измерения для исключения грубых ошибок и проверки сохранения взаимного положения реперов (нивелирование реперов одного берега до и после передачи высоты).

Показатели качества двух самостоятельных передач высоты через препятствие, форма замкнутого полигона, его невязка и периметр, контрольное превышение по урезу воды и показатели его надежности (одновременность передачи высоты на урез воды с обоих берегов и пр.) (прил.84-88).

Привязка футштоков, мареографов, водомерных постов и метеорологических станций

§ 56. Особенности нивелирования, зарисовка положения шкал относительно урезов воды и других постоянных предметов в момент нивелирования. Сведения гидрометучреждений о нормальном положении шкал и изменении их установок. Контрольные и постоянные рабочие реперы, их наименование и местоположение (прил.104).

§ 57. Ведомость превышений основного хода (прил.89). Ведомость превышений для привязок на узлах, привязок, не включенных в основной ход грунтовых и стенных знаков, пунктов триангуляции, водомерных постов и пр. (по форме для соответствующего класса нивелирования).

Каждая ведомость может иметь дополнительные буквенные обозначения, например 1, а, б, в, г.

Нумерация секций висячих ходов включает номер предыдущей секции основного хода, от которой произведена привязка, и буквенное обозначение ведомости привязок, например, 23а, 32д, 45г, 45 г'.

Описание местоположения знаков основного хода в привязках дается сокращенно.

Ведомость превышений контрольных марок и реперов относительно основных марок и реперов (прил.66).

Схема линии нивелирования I класса (прил.90).

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О НИВЕЛИРОВАНИИ II, III и IV КЛАССОВ

Общие сведения

§ 58. Название объекта и организации, производившей работы, год производства работ. Административная принадлежность района работ.

Инструкции и наставления, которыми руководствовались при выполнении новых работ.

Перечень линий нивелирования II класса и их размещение. Сведения о сроках исполнения, протяженности и объем исполненных работ по линии нивелирования II класса (прил.3).

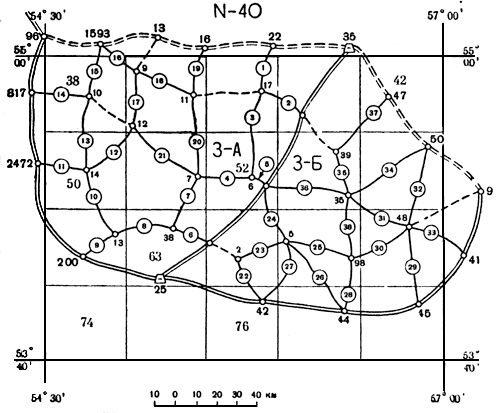

Количество вновь проложенных линий нивелирования III класса, их общая протяженность, сведения об использованных старых линиях III класса, заполняющих полигоны II класса. Объем исполненных работ (прил.3). Характеристика нивелирных полигонов III класса (прил.91). Схема полигонов сети нивелирования II и III классов (прил.92).

Построение сети нивелирования IV класса, периметры образованных полигонов или длины линий между нивелирными знаками высших классов, исходные линии для вычисления новой нивелирной сети (прил.93). Объем исполненного нивелирования IV класса (прил.3).

§ 59. Физико-географические условия района работ, обусловившие методику производства нивелирования и закрепление пунктов нивелирования (рельеф, почва, глубина промерзания, сыпучие пески, болота, выходы коренных пород, гидрография, растительный покров, климат, метеорологические условия, население, дорожная сеть).

§ 60. Ранее исполненные линии нивелирования II, III и IV классов, расположенные на территории объекта. Перечень линий нивелирования II, III и IV классов с краткой их характеристикой (название линий, местоположение - номенклатура листов карты масштаба 1:100000, год производства работ и учреждение, выполнявшее работы).

Обследование ранее выполненных линий нивелирования II, III и IV классов.

Перечень сохранившихся и несохранившихся знаков линий II класса (прил.94) и схема этих линий и знаков (прил.112). Для нивелирования III и IV классов приводится только схема обследованных знаков.

Рекогносцировка и закрепление линий нивелирования

§ 61. Применявшиеся постоянные знаки, их чертежи с указанием размеров и типов согласно "Альбому типов центров и реперов", изд. РИО ВТС, 1965 г. и необходимые дополнительные описания. Глубина закладки грунтовых реперов.

Расстояние между знаками (наибольшее, среднее).

Количество заложенных стенных знаков, грунтовых и фундаментальных реперов, характеристика их закрепления (прил.95 и 96). Типы временных знаков.

Инструменты и их исследования

§ 62. Основные сведения о нивелирах, применявшихся для нивелирования II, III и IV классов (прил.97 и 98).

Для нивелирования III и IV классов даются обобщенные сведения об инструментах без перечня их номеров. По каждому типу инструментов указываются: увеличение трубы (от _____ до _____ ), цена деления уровня (от _____ до ____ ), связь уровня с трубой.

Кем, где, когда и по какой программе производилось исследование нивелиров. Соответствие выполненных исследований требованиям инструкции.

Результаты исследований нивелиров, применявшихся для нивелирования II класса (прил.99).

Сведения о нормальных мерах для нивелирования II и III классов (прил.70 и 73).

Сведения об исследовании нивелиров, применявшихся при проложении линий нивелирования III и IV классов. Какие производились исследования, когда, сколько раз.

Рейки, их система. Характеристика реек: цена деления лицевой и обратной сторон, высота нулей реек относительно пяток лицевой и обратной сторон. Программа компарирования. Соответствие программы, сроков компарирования и качества реек требованиям инструкции. Недостатки реек, меры, принятые для исключения влияния недостатков реек на качество работ. Подвесные рейки, их тип и качество. Сведения о рейках и их исследованиях (для нивелирования II класса - прил.100 и 101, для нивелирования III класса - прил.102).

Сведения о рейках для нивелирования IV класса и их исследовании приводятся в тексте.

Типы переходных точек.

Нивелирование и оценка точности

Нивелирование II класса

§ 63. Методы нивелирования. Программа и последовательность измерений на станции.

Закрепление переходных точек на время коротких перерывов в работе. Чередование прямых и обратных ходов, количество участков, проходимых в одном направлении. Периоды измерений, их чередование, учет метеорологических условий. Длина и высота визирного луча. Сходимость результатов на станции. Расхождения между превышениями из прямого и обратного ходов по отдельным участкам. Соблюдение допусков, процент повторных штативов и ходов, причины повторения.

Формула подсчета случайной ошибки, замыкание в полигонах, расхождения превышений прямого и обратного ходов по линии (прил.80 и 103).

Привязка и перекрытие ранее исполненных нивелирований. Результаты сравнения превышений нивелирования II класса, полученных из перекрываемых линий или примычных участков, с превышениями, полученными из нового нивелирования. Сопоставляются нивелирование, описываемое в данном отчете, с нивелированием, предшествовавшим ему. В ведомости сопоставления (прил.81) приводится сокращенное описание местоположения знаков или вместо него ссылка на секцию основного хода.

К узлам смыкания прикладывается схема узла и дается сопоставление исполненного в разные годы нивелирования тех секций, которые не вошли в сопоставление по основному ходу (прил.83).

Особые случаи нивелирования (по формам программы для нивелирования I класса). Список футштоков, мареографов, водомерных постов и метеорологических станций (прил.104).

Ведомость превышений нивелирования II класса (прил.105).

После ведомости основного хода помещаются ведомости:

а) привязки, выполненные нивелированием II класса, пунктов триангуляции, марок и стенных реперов, не вошедших в основной ход;

б) перекрытия и привязки в узлах;

в) ведомость превышений контрольных марок и реперов относительно основных марок и реперов (прил.66).

К отчету прилагается схема линий нивелирования II класса (прил.90).

Нивелирование III и IV классов

§ 64. Методика нивелирования. Пределы колебания длины визирного луча. Высота визирного луча. Невязки в ходах и сравнение их с допустимыми (для нивелирования III класса - прил.106). Особые случаи нивелирования (переходы через препятствия и др.).

Сведения о введении поправок за среднюю длину метра пары реек.

Оценка точности нивелирования IV класса по данным предварительной обработки материалов (прил.107 и 108).

Ведомость превышений нивелирования III класса (прил.109) и IV класса (прил.110). Линии нивелирования III класса группируются по полигонам II класса. Вначале приводятся линии основных ходов, затем передача высот висячими ходами.

Превышения контрольных марок и реперов относительно основных помещаются в основном ходе. Аналогично линии нивелирования IV класса группируются по полигонам III класса.

Нумерация линий нивелирования II, III и IV классов должна быть единой для всего объекта.

К отчету прикладывается схема в масштабе 1:200000-1:500000 (прил.111). На схему наносятся вновь проложенные линии нивелирования III и IV классов. По линиям высших классов показываются только примычные нивелирные знаки.

Линии нивелирования IV класса работ прошлых лет показываются на схеме только при необходимости (передача высот на центры пунктов триангуляции от реперов старых нивелировок, упорядочение старых нивелировок IV класса). В последнем случае наносятся и надписываются узловые нивелирные знаки и знаки, послужившие исходными для привязки пунктов триангуляции.

На старых линиях показываются только узловые нивелирные знаки.

К отчету прикладывается схема расположения обследованных нивелирных знаков (прил.112).

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ РАБОТАХ ПО ЛИНИЯМ АСТРОНОМО-ГРАВИМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ

Общие сведения

§ 65. Название организации, выполнившей гравиметрические и астрономические определения. Год производства работ. Административная принадлежность и краткое физико-географическое описание района работ. Объем исполненных работ (прил.113). Схема линии астрономо-гравиметрического нивелирования. Данные о гравиметрической изученности района. Инструкции и наставления, которыми руководствовались при производстве работ.

Гравиметрические работы по созданию съемок сгущения

§ 66. Краткие сведения об организации работ. Способ транспортировки гравиметров. Опорные и исходные гравиметрические пункты, их закрепление.

§ 67. Основная характеристика приборов и инструментов. Когда, где и по какой методике выполнено исследование приборов.

Результаты исследований (прил.114 и 115).

§ 68. Определение силы тяжести в исходных пунктах и пунктах съемки сгущения. Методика измерений. Уравнивание связей исходных пунктов, их точность, формулы вычислений. Характеристика точности определения силы тяжести (![]() ) на исходных пунктах (прил.113-а). Характеристика качества гравиметрических определений на исходных пунктах и пунктах съемки сгущения (прил.116).

) на исходных пунктах (прил.113-а). Характеристика качества гравиметрических определений на исходных пунктах и пунктах съемки сгущения (прил.116).

§ 69. Система координат и высот гравиметрических пунктов. Способы и точность определения координат и высот исходных пунктов, пунктов съемки сгущения и метеорологических постов (прил.117).

Сводка способов определения координат и высот исходных пунктов и пунктов съемки сгущения по астрономическим пунктам (прил.118).

§ 70. Характеристика точности пунктов съемки сгущения по астрономическим пунктам (прил.119). Сводка окончательных результатов определения гравиметровых пунктов (прил.120).

Вычисление уклонений отвеса и превышений квазигеоида

§ 71. Построение гравиметрических карт масштаба 1:100000 для каждого астропункта по результатам вычислений аномалий силы тяжести в редукции Буге на пунктах съемки сгущения. Увязка гравиметрических карт с картами детальных гравиразведочных съемок, выполненных ранее в этом районе и в районах, смежных с ним.

§ 72. Вычисление гравиметрических уклонений отвесных линий, методика и формулы вычислений. Перечень использованных гравиметрических и гипсометрических карт для вычисления влияния аномалий силы тяжести и рельефа местности ближайших и дальних зон на уклонение отвеса; масштабы карт, сечение изоаномал и пр. Таблица гравиметрических уклонений отвесных линий (прил.121). Оценка точности гравиметрических уклонений отвеса по линиям астрономо-геодезического нивелирования (прил.122).

§ 73. Вычисление превышений квазигеоида над эллипсоидом Красовского с применением эллиптической палетки Молоденского. Методика вычислений (формулы).

§ 74. Вычисление превышений квазигеоида через остаточные уклонения отвесных линий. Методика вычислений (формулы).

§ 75. Сравнение превышений, вычисленных разными способами, и сопоставление их с данными выполненных ранее карт высот квазигеоида (прил.123).

Фактические и ожидаемые невязки линий и полигонов астрономо-гравиметрического нивелирования. Исходные данные для определения высот квазиогеоида. Периметры полигонов.

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТАХ

Общие сведения

§ 76. Название организации, производившей работы на объекте, и год производства работ. Административная принадлежность района. Назначение работ, масштаб, сечение рельефа, методы съемки, объемы и содержание работ по видам (прил.3). Наставления и условные знаки, которыми руководствовались при производстве работ.

§ 77. Краткое описание физико-географических и экономических условий района работ (рельеф, почвенно-растительный покров, гидрография, дорожная сеть и др.). Влияние этих условий на выбор метода съемки (стереотопографическая, комбинированная, мензульная, фототеодолитная). Организация производства топографических работ.

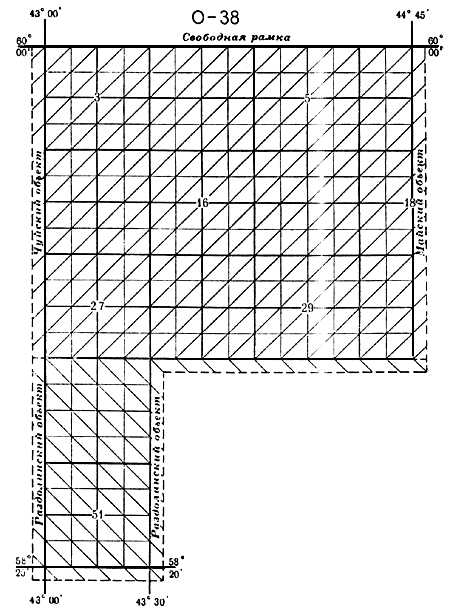

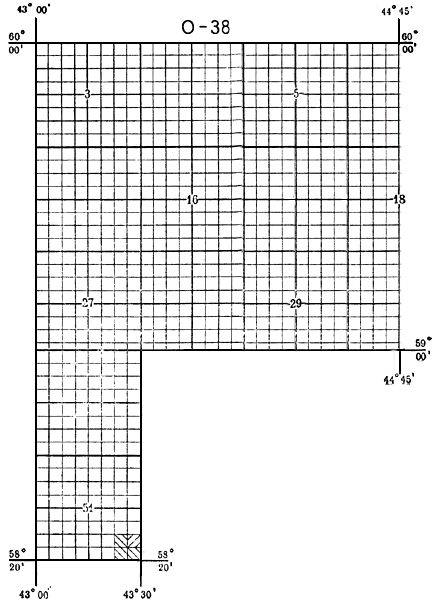

К этому разделу отчета прикладывается схема в масштабе 1:1000000-1:2000000 (в зависимости от величины объекта), на которой в границах объекта выделяются участки по масштабам съемки, надписываются номенклатуры листов карты масштаба 1:100000. За границами объекта надписываются названия смежных объектов, картографирование которых закончено или выполняется, указывается их масштаб (прил.124).

Аэрофотосъемочные и топографо-геодезические работы прошлых лет

§ 78. Аэрофотосъемочные работы. Организация, производившая аэрофотосъемку, и год производства работ.

Масштаб аэрофотосъемки, перекрытие и формат аэроснимков. Характеристика аэрофотоаппаратов, показаний статоскопа, радиовысотомера и записей радиогеодезических станций. Для удобства пользования данные об аэрофотосъемочных и других приборах сводят в таблицу (прил.62).

Схема аэрофотосъемок (прил.125) и степень их использования при производстве работ.

§ 79. Картографические материалы. Перечень ранее исполненных топографических съемок на территории объекта.

Техническая характеристика съемок (масштаб, сечение рельефа, площадь съемки, метод съемки, геодезическое обоснование, год производства и организация, выполнявшая работу; инструкции и наставления, которыми руководствовались при производстве съемки). Каждой съемке присваивается порядковый номер и указывается степень исследования ее при производстве новых работ.

Схема топографических съемок, использованных при создании карт на данном объекте (прил.126).

§ 80. Краткая характеристика геодезической основы.

а) Плановой - наименование рядов и сетей, класс, система координат, кем и когда исполнены. Сведения об уравнивании, каталогах и точности координат. Сохранность геодезических пунктов по результатам обследования.

Соответствие точности геодезической основы действующим требованиям.

б) Высотной - линии нивелирования I, II, III и IV классов. Наименование линий, кем, где и когда выполнены, система высот. Сведения об уравнивании, каталогах и точности высот. Густота и равномерность расположения марок и реперов. Сохранность нивелирных знаков. Соответствие точности и густоты высотной основы действующим требованиям.

Схема в масштабе, обеспечивающем хорошую читаемость, на которую наносятся пункты триангуляции, полигонометрии, закрепленные опознаки и нивелирные знаки без подразделения на классы. Стороны между пунктами на схеме не показываются (прил.127).

Сведения о геодезической основе должны примерно соответствовать сведениям, отображенным в формулярах к листам карты. Обязательно должна быть ссылка на отчеты по триангуляции и нивелированию, содержащие детальные сведения об этих работах.

Аэрофотосъемочные работы, выполненные вновь

§ 81. Название организации, выполнявшей аэрофотосъемку, даты и схемы аэрофотосъемочных работ (съемочные участки, каркасные маршруты, заданные направления маршрутов и т.п.), масштабы аэрофотосъемки, характеристика применявшихся аэрофотоаппаратов (фокусное расстояние, дисторсия и др.). Назначение аэрофотосъемки. Технические требования, по которым выполнена аэрофотосъемка. Формат аэроснимков, перекрытия, направленность маршрутов, фотографическое и фотограмметрическое качество аэрофотосъемки, качество записей показаний статоскопа, радиовысотомера и радиогеодезических станций. Точность показаний статоскопа и радиовысотомера, деформация аэрофильмов по данным фотограмметрической обработки.

Съемочная сеть

§ 82. Съемочная сеть описывается раздельно по видам съемок (аэрофототопографическая, мензульная, фототеодолитная) в технологической последовательности производства работ. При этом должны быть отображены присущие каждому методу съемки особенности создания плановой и высотной сети.

§ 83. Планово-высотные и плановые съемочные сети. Назначение и густота сетей. Расположение точек плановой сети на съемочных трапециях, каркасах, маршрутах, аэроснимках. Рабочее техническое проектирование. Маркировка и закрепление точек. Выбор опознаков, точность опознавания, контроля. Методы геодезического определения точек. Инструменты. Применение радиогеодезического метода определения плановых опознаков. Точность измерений. Ошибки определения координат точек. Определение склонений магнитной стрелки (число определений, точность).

Соответствие точности работ действующим требованиям.

§ 84. Высотные съемочные сети. Назначение сетей. Густота и схемы высотных сетей на съемочных участках, трапециях, каркасах, маршрутах, снимках. Рабочее техническое проектирование. Выбор опознаков, точность опознавания, применение маркировки, контроль опознавания. Определение урезов воды гидрографической сети. Приведение урезов воды к меженному уровню на дату аэрофотосъемки. Метод определения высот и планового положения точек высотных сетей. Инструменты. Длины сторон и ходов, невязки. Полученные и допустимые ошибки высот. Закрепление точек.

Аэрорадионивелирование. Использование ведомственных работ по высотному обоснованию (технические нивелировки, профили и т.д.). Соответствие точности работ действующим требованиям.

Плановая и высотная подготовка фототеодолитом

Барометрическое нивелирование

§ 85. Схема планово-высотного обоснования. Размещение фотоузлов, их типы. Техническая характеристика фототеодолитов. Геодезические определения координат и отметок фотостанций и их точность. Камеральная обработка фототеодолитной съемки, методы учета поправок в координаты точек фотоснимков. Переопознавание точек. Точность координат и отметок точек, определенных фототеодолитом (в зависимости от расстояний). Обеспеченность точками сгущения (наличие мертвых зон). Контроль определения.

§ 86. Барометрическое нивелирование. Метод работ. Приборы (характеристика, периодичность исследования нульпунктов, точность отсчетов). Учет равновесия атмосферы.

Обработка барометрических наблюдений. Точность определения высот точек и контроль их определения.

Дешифрирование аэроснимков, съемка контуров и рельефа

§ 87. Методы дешифрирования (сплошное полевое, маршрутное полевое, камеральное). На чем выполнялось дешифрирование (фотопланы, фотосхемы площадные или маршрутные, приведенные к масштабу аэрофотоснимки и т.д.). Приборы для дешифрирования. Протяженность маршрутов полевого дешифрирования в погонных километрах в среднем на трапецию. Особенности дешифрирования гидрографической сети, почвенно-растительного покрова. Методика аэровизуального дешифрирования.

Основные и вспомогательные картографические материалы, использованные при дешифрировании. Редакционные работы. Особенности в характере изображения отдельных элементов местности. Дешифрирование на фотопланах и досъемка не изобразившихся на них контуров. Соответствие точности работ действующим требованиям.

Особенности дешифрирования при комбинированной съемке и нанесение контуров при мензульной съемке.

§ 88. Метод съемки. Рисовка рельефа при комбинированной и мензульной съемках. Масштаб, сечение рельефа. Основа, на которой произведены работы (фотоплан, чистая основа, светокопия с карты и т.д.). Использование материалов ранее исполненных съемок.

Методика проложения съемочных ходов. Инструменты. Протяженность ходов в среднем на трапецию, точность ходов. Определение склонения магнитной стрелки. Контроль и его результаты.

Схема исполненных полевых топографических работ с выделением трапеций, заснятых различными методами, и схема сечений рельефа (прил.128 и 129).

Камеральные работы

§ 89. Изготовление фотопланов (фотосхем). Построение плановых фотограмметрических сетей и их редуцирование. Трансформирование аэроснимков, учет рельефа при трансформировании (высоты зон). Применяемые приборы. Монтаж фотопланов и фотосхем (в том числе по зонам), оценка точности монтажа по избыточным плановым точкам, по порезам, по сводкам (если не применялась графическая фототриангуляция, то описание дается согласно указаниям § 90). Схема расположения изготовленных фотопланов (может совмещаться со схемой топографических работ, прил.128).

§ 90. Фотограмметрическое сгущение планово-высотного геодезического обоснования.

а) Построение планово-высотных сетей на универсальных приборах. Составление рабочего проекта сгущения. Варианты построения сетей (четные и нечетные аэроснимки, прямые и обратные направления), длины секций, схемы расположения опознаков. Изготовление диапозитивов. Общая характеристика абсолютной и разностной деформации фотоматериала и ее определение. Контроль показаний статоскопа, вычисление систематических разностей продольных углов наклона, идентификация и наколка точек.

Универсальные приборы и их исследование (число исследований, методы). Стабильность и точность приборов. Методика развития сетей. Горизонтальный и вертикальный масштабы, учет показаний статоскопа, радиовысотомера, углов упреждения, абсолютной и разностной деформации диапозитивов. Геодезическое ориентирование сетей. Редуцирование сетей в плане. Увязка сетей в плане и по высоте. Оценка точности построения сетей по избыточным геодезическим точкам и сходимости высот общих точек в межмаршрутных перекрытиях (прил.133).

Контрольные операции, процент выпадения геодезических точек (прил.134); качество маркировки и опознавания по результатам сгущения.

б) Построение планово-высотных сетей аналитическим методом.

Алгоритм. Схема геодезического обоснования. Стереокомпараторы: тип, точность, результаты исследований. Методика измерений координат точек аэроснимков (диапозитивов), контроль измерений, идентификация точек. Составление информации. Использование показаний статоскопа и радиовысотомера. Электронно-вычислительная машина (ЭВМ). Анализ результатов вычислений на ЭВМ. Увязка координат и высот точек по смежным маршрутам.

Оценка точности построения сетей и другие сведения, требуемые п.а) настоящего параграфа.

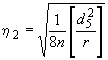

Примечание. При оценке точности используются значения средних ошибок. При переходе к средним квадратическим ошибкам можно пользоваться приближенной формулой

![]() .

.

§ 91. Составление оригинала карты. Типы приборов, их точность. Ориентирование стереопар и его точность. Методика рисовки рельефа и нанесения геодезических пунктов. Особенности генерализации. Учет растительного покрова. Редакционные работы. Увязка высот гидрографической сети, приведение к межени. Особенности применения условных знаков. Использование материалов старых съемок. Контрольные операции. Оценка качества работ.

Примечание. При рисовке рельефа на СТД-2 дополнительно описывается методика перенесения горизонталей на фотоплан, а при составлении карты с помощью одиночного проектора указывается средняя высота зоны трансформирования.

§ 92. Оформление оригиналов карт. Способ оформления (черчение или гравирование). Перечень материалов, сдаваемых в результате подготовки к изданию.

Редакционные работы. Организация корректуры. Контроль и приемка работ.

Сводка по сторонам трапеций

§ 93. Результаты сводок по сторонам трапеций. Типичные расхождения ситуации при сводке, несведенные контуры съемок разных лет, геодезическое обеспечение свободных рамок объекта работ.

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О РАБОТАХ

ПО ОБНОВЛЕНИЮ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ И ПЛАНОВ

Общие сведения

§ 94. Название организации, производившей обновление карт и планов на объекте, объемы работ в трапециях и квадратных километрах по масштабам съемок (прил.3). Год обновления. Административная принадлежность района работ.

Методика, принятая при обновлении. Инструкции, наставления, условные знаки, технические проекты, служившие руководством при производстве работ.

Схема в масштабе 1:1000000-1:2000000 (в зависимости от величины объекта), на которой показываются граница объекта, масштаб участков обновления, номенклатура листов карты масштаба 1:100000, а за границей объекта надписываются названия смежных объектов (с указанием масштаба), картографирование которых закончено или выполняется (прил.124).

§ 95. Краткая физико-географическая и экономическая характеристика района работ и типичные изменения в ситуации, происшедшие с момента создания карт и планов до их обновления.

Топографо-геодезические работы прошлых лет и исполненные вновь

§ 96. Характеристика плановой и высотной геодезической основы, использованной при обновлении карт и планов, точки съемочной сети, определенные в период обновления.

Каталоги, схемы, формуляры, использованные при обновлении.

Обследование и восстановление пунктов геодезической основы и сведения о сохранности их. Краткое заключение о соответствии геодезической основы установленным требованиям. Указать отчеты, в которых детально изложена характеристика геодезической основы.

Схема плановой и высотной геодезической основы (прил.130).

§ 97. Содержание и качество материалов съемок, подлежащих обновлению (масштаб, сечение рельефа, кем и когда исполнены, каким методом, в соответствии с какими наставлениями и условными знаками).

Перечисленные сведения систематизируются в ведомости. Ссылка на технические отчеты, характеризующие точность и метод создания обновленных топографических карт и планов.

Схема обновленных карт и планов (прил.131).

§ 98. Основные ведомственные картографические материалы, использованные при обновлении карт и планов (лоцманские карты, планы лесных организаций, схемы административных границ, справочные материалы ведомств и т.д.).

§ 99. Аэрофотосъемочные работы, использованные для обновления (приводятся сведения в объеме § 81).

Камеральные работы

§ 100. Метод обновления: по светокопиям на прозрачных пластиках, по новым или старым фотопланам, по черным, рыжим (аммиачным) или синим светокопиям с оригиналов.

Методика изготовления новых фотопланов. Данные, использованные для построения геодезической основы (пункты триангуляции и полигонометрии, плановые опознаки прежней и новой привязки, контурные точки с обновляемых карт). Перенос плановых опознаков и контурных точек с материалов прежней аэрофотосъемки на материалы новой.

Построение плановых фотограмметрических сетей, редуцирование и увязка их.

Методы трансформирования в зависимости от рельефа местности. Монтаж мозаичных фотопланов. Применяемые инструменты, методы и точность работ. Если фотопланы не изготовлялись, описываются методы приведения аэроснимков к масштабу карты.

§ 101. Камеральные работы, выполненные при обновлении. Методы переноса рельефа с обновляемых материалов на вновь изготовленные фотопланы, способы переноса ситуации с аэроснимков на обновляемые материалы.

Камеральное исправление контуров карты или плана по современным аэрофотоснимкам и выявление площадей и объектов, подлежащих полевому дешифрированию.

Полевые работы

§ 102. Виды, содержание и методы работ, выполненных при обновлении контуров и рельефа. Сечение рельефа.

Контроль переноса горизонталей на фотопланы, степень полевого обследования изображения рельефа, досъемка его. Методы определения склонения магнитной стрелки (определялось вновь или вводилась поправка в прежние определения).

Использование ведомственных картографических материалов.

Степень полевого обследования ситуации.

Схема обновленных участков карт и планов по масштабам и видам обработки в зависимости от сечения рельефа (прил.132).

Редакционные работы при составлении карт.

Примечание. Если при обновлении карт и планов выполнялись топографические съемки, то их описывают по программе отчета о топографических работах.

Приложение 1

Оформление титульного листа

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

при Совете Министров СССР

Предприятие N 7

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

О ТРИАНГУЛЯЦИИ И ПОЛИГОНОМЕТРИИ

2, 3 и 4 КЛАССОВ ОЛЬХОВСКОГО ОБЪЕКТА

1964, 1965 гг.

|

Главный инженер предприятия |

(Юров С.И.) |

|

Начальник ОТК |

(Маркин В.И.) |

Приложение 2

Схема звеньев триангуляции и полигонометрии 1 класса

МАСШТАБ 1:5000000

Условные обозначения

|

|

Звенья триангуляции 1 класса, ранее исполненные |

|||

|

|

Звенья полигонометрии 1 класса, ранее исполненные |

|||

|

|

Звенья триангуляции 1 класса, проложенные вновь |

|||

|

|

Звенья полигонометрии 1 класса, проложенные вновь |

|||

|

|

Базисные сети (базисные стороны), ранее исполненные |

|||

|

|

Базисные сети (базисные стороны), построенные вновь |

|||

Приложение 3

Объем исполненных работ

|

N по порядку |

Процессы работ |

Единица измерения |

Объем исполненных работ по годам | ||||

|

1960 |

1961 |

1962 |

Всего | ||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 | |

|

1 |

Триангуляция |

||||||

|

Обследование пунктов триангуляции |

пункт |

314 |

17 |

- |

331 | ||

|

Ремонт пунктов триангуляции |

|||||||

|

1 класса |

" |

4 |

- |

- |

4 | ||

|

2 " |

" |

11 |

- |

- |

11 | ||

|

3 " |

" |

14 |

- |

- |

14 | ||

|

Постройка пунктов |

|||||||

|

1 класса |

" |

10 |

5 |

7 |

22 | ||

|

2 " |

" |

- |

85 |

60 |

145 | ||

|

3 " |

" |

- |

130 |

156 |

286 | ||

|

4 " |

" |

57 |

421 |

- |

478 | ||

|

Наблюдения на пунктах |

|||||||

|

1 класса |

" |

18 |

11 |

16 |

45 | ||

|

2 " |

" |

72 |

93 |

39 |

204 | ||

|

3 " |

" |

89 |

129 |

82 |

300 | ||

|

4 " |

" |

- |

194 |

284 |

478 | ||

|

2 |

Астрономические определения |

" |

3 |

1 |

- |

4 | |

|

3 |

Измерение базисных сторон в сети 2 класса |

" |

- |

2 |

- |

2 | |

|

Примечание. Описание и результаты астрономических определений и измерений базисных сторон даются в специальных отчетах. | |||||||

|

4 |

Нивелирование I (II) класса |

||||||

|

Рекогносцировка трассы |

км |

450 |

- |

- |

450 | ||

|

Закладка фундаментальных реперов |

|

|

|

|

| ||

|

I типа |

репер |

6 |

2 |

- |

8 | ||

|

II типа |

" |

1 |

- |

- |

1 | ||

|

Закладка грунтовых реперов |

|||||||

|

рядовых |

" |

40 |

30 |

- |

70 | ||

|

скальных |

" |

- |

1 |

- |

1 | ||

|

Закладка стенных марок |

" |

32 |

28 |

- |

60 | ||

|

реперов |

" |

34 |

30 |

- |

64 | ||

|

Нивелирование I класса |

км |

- |

- |

698,0 |

698,0 | ||

|

Нивелирование в узлах смыкания |

" |

- |

- |

7,8 |

7,8 | ||

|

Привязки и перекрытия нивелирования II класса |

" |

- |

- |

5,1 |

5,1 | ||

|

5 |

Нивелирование III (IV) класса |

||||||

|

Рекогносцировка |

км |

1000 |

- |

- |

1000 | ||

|

Закладка рядовых грунтовых реперов |

репер |

200 |

1000 |

150 |

1350 | ||

|

Закладка стенных реперов |

" |

100 |

800 |

250 |

1150 | ||

|

Нивелирование |

км |

100 |

7000 |

2900 |

10000 | ||

|

Обследование нивелирных знаков |

репер |

- |

106 |

- |

106 | ||

|

6 |

Топографическая съемка в масштабе 1:25000 |

||||||

|

Плановая привязка снимков |

трапеция км |

120 |

- |

- |

120 | ||

|

Комбинированная съемка в масштабе 1:25000 с сечением рельефа через 5 м |

трапеция |

- |

- |

_20_ |

_20_ | ||

|

Высотная подготовка |

" |

_100_ |

- |

- |

_100_ | ||

|

Дешифрирование контуров: |

|||||||

|

а) сплошное |

" |

_50_ |

- |

_50_ | |||

|

б) маршрутное |

" |

_50_ |

- |

_50_ | |||

|

в) камеральное |

" |

- |

_50_ |

- |

_50_ | ||

|

Стереотопографическая съемка в масштабе 1:25000 с сечением рельефа через 5 м |

" |

- |

_50_ |

_50_ |

_100_ | ||

|

Подготовка карт к изданию |

" |

- |

- |

_120_ |

_120_ | ||

|

7 |

Обновление топографических карт в масштабе 1:25000 |

||||||

|

Плановая привязка снимков |

трапеция |

_200_ 16000 |

- |

- |

_200_ 16000 | ||

|

Комбинированная съемка в масштабе 1:25000 с сечением рельефа через 5 м |

" |

- |

_25_ |

- |

_25_ | ||

|

Дешифрирование контуров: |

трапеция |

_175_ |

_175_ |

- |

__35__ | ||

|

Перенос рельефа и контуров на фотопланы |

" |

- |

_75_ |

_100_ |

_175_ | ||

|

Подготовка карт к изданию |

" |

- |

- |

_200_ |

_200_ | ||

Приложение 4

Схема исходной основы Кумской сплошной сети триангуляции 1 класса

Условные обозначения

|

|

Звено триангуляции 1 класса |

|

|

Базисная сеть триангуляции 1 класса |

|

|

Базисная сторона триангуляции 1 класса |

|

|

Астрономический пункт |

|

|

Граница объекта |

Приложение 5

Сведения о построенных геодезических знаках

|

Название звена |

Число знаков |

Высота до столика, м | |||

|

простые пирамиды |

простые сигналы |

сложные сигналы |

наибольшая |

средняя | |

|

Углино-Кирово |

- |

- |

21 |

47 |

33 |

|

Арык-Джамбет |

6 |

10 |

1 |

17 |

7 |

Примечание. Для сетей триангуляции, полигонометрии и аналитических сетей I и II разрядов вместо названий звеньев даются классы или разряды, наименование и шифр объекта.

Приложение 6

Список совмещенных пунктов и сведения о перезакладке центров

|

Название совмещенного пункта |

|

Совмещение нового центра | |||||

|

|

|

по высоте | |||||

|

N по по- |

Название звена и местоположение пункта (номенклатура карты масштаба 1:100000) |

новое |

старое |

Название старой триангуляции, класс, организация |

Оставленный старый центр и его тип или заложенный новый, его тип и номер марки |

в плановом положении |

верхняя марка нового центра выше или ниже верхней марки старого центра |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

О-39-40 |

|||||||

|

1 |

Арык-Джамбет |

Петрово |

То же |

Триангуляция III класса Арык-Чимково Каз. НКЗ |

Заложен новый, тип I N 124 |

Совмещен точно |

Ниже на 0,29 м |

|

2 |

То же |

Ак-Кудук |

Ак-Кудук |

То же |

Заложен новый, |

Совмещен приближенно, заложен на месте уничтоженного |

|

|

N-40-12 |

|

|

|

|

|

||

|

3 |

Углино-Кирово |

Семеново |

Колх. им. Коминтерна |

Основной ряд триангуляции II класса Двор-Залес- |

Оставлен старый, тип 37 без номера |

|

|

Примечания: 1. Казахский народный комиссариат земледелия.

2. Всесоюзный трест основных геодезических и гравиметрических работ. Для сетей триангуляции 1, 2, 3, 4 классов графа 2 исключается, в графах 3 и 4, кроме названия пункта, приводится класс триангуляции. Совмещенные пункты группируются по трапециям, номенклатура которых дается в графе 5.

Приложение 7

Список инструментов и их основные постоянные

|

Тип и номер инстру- |

Главная труба |

Диаметр круга, мм |

Цена деления барабана микроскоп- |

Цена деления окулярного микрометра, сек |

Цепа деления уровня, сек | ||||||

|

фокус- |

диа- |

увели- |

гори- |

верти- |

горизо- |

верти- |

главной трубы |

повери- |

накладного или при алидаде горизон- |

при алидаде верти- | |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

ТТ2"/6" |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

N 66554, 73511, 4112 |

520 |

65 |

43 |

220 |

160 |

2 |

6 |

0,98-0,99 |

0,98-1,01 |

2,2-2,5 |

8,7-9,9 |

|

65 |

275 |

||||||||||

|

ОТ-02 |

|||||||||||

|

N 9075, 9084, 9098 |

350 |

60 |

30 |

140 |

90 |

0,2 |

0,2 |

- |

- |

5,8-6,7 |

10,2-11,7 |

|

40 |

|||||||||||

Приложение 8

График ошибок диаметров круга триангуляционного теодолита ТТ2"/6"

N 8542

Примечание. График строят только для инструментов, применявшихся на триангуляции и полигонометрии 1 класса.

Приложение 9

Сведения о распределении измерений по объектам наведения и о числе повторных приемов

|

Название звена или сети |

Число измеренных приемов из них повторных |

Процент повторных приемов | ||

|

на гелиотропы |

на фонари |

на предметные визирные цели |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Звено Узынь-Чагыл |

511 |

730 |

18,1 | |

|

Кумкая сеть |

- |

- |

1294 |

22,0 |

Примечание. При явно выраженном разграничении объектов наведений таблицу следует составлять для световых и предметных визирных целей раздельно.

Приложение 10

Характеристика качества угловых измерений на пунктах звеньев (сетей) 1 класса

|

|

|

|

Свободные члены условных уравнений | |||||||||||

|

Название звена, сети |

Число всех тре- |

Число треугольников |

Невязки треуголь- |

Сумма невязок треуголь-

|

Средняя квадратическая ошибка измеренного угла, сек, вычисленная

|

базисов, в единицах 6-го знака логарифма |

азимутов, сек | |||||||

|

от 0" до 1" |

от 1" до 2" |

от 2" до 3" |

свы- |

наи- |

сред- |

поло- |

отри- |

вы- |

до- |

вы- |

до- | |||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

|

Узынь-Чагыл |

22 |

14 |

8 |

- |

- |

+1,86 |

0,83 |

10,72 |

7,44 |

±0,56 |

+13,0 |

±13,5 |

-2,90 |

±5,47 |

Примечание. Формулы для подсчета допустимых свободных членов условных уравнений приводятся в тексте.

Свободные члены условных уравнений вычисляются по наивыгоднейшим кратчайшим расстояниям между базисными сторонами только по измеренным углам.

Приложение 11

Характеристика качества угловых измерений в базисных сетях

|

|

Ошибки выходной стороны | ||||||

|

Название базисной сети |

Число треугольников |

Невязки треугольников, сек |

Свободные члены боковых условий, в единицах 7-го знака логарифма |

Средняя квадратическая ошибка единицы веса*, сек |

в единицах 7-го знака логарифма |

относительная | |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 | |

|

Сергеевская |

4 |

-0,08; |

+0,03 |

+5,6 |

±1,52 |

+1,7 |

1:462000 |

|

+0,33; |

+0,22 |

||||||

|

Кировская |

4 |

+0,16; |

-0,59 |

-3,0 |

±1,60 |

-2,8 |

1:355000 |

|

+0,15; |

-0,90 |

||||||

_________________

* За единицу веса принят угол, измеренный одним приемом.

Приложение 12

Характкеристика качества угловых измерений на пунктах сплошной

сети Кумского объекта по свободным членам полюсных условных уравнений

|

|

Число свободных членов полюсных условий |

||||

|

в интервале |

|||||

|

Класс |

Всего вычисленных полюсных условных уравнений |

меньше вычисленных |

от |