ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА БОЛЬШОГО ГОРОДА

РАЗРАБОТАНЫ Научно-исследовательским институтом охраны атмосферного воздуха Минприроды России (НИИ Атмосфера)

Под редакцией к.ф-м.н. В.Б.Миляева

ИСПОЛНИТЕЛИ к.г.н. В.И.Кузнецов (ответственный исполнитель), Н.Г.Быкова, к.г.н. В.А.Коплан-Дикс, И.О.Рыбакова, Н.Д.Сорокина, к.б.н. В.М.Храбрый, д.б.н О.Г.Чертов, И.В.Чертова, к.б.н. С.Н.Чуков, к.т.н С.М.Шилов

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ письмом ДГЭК Минприроды России N 11-02/02-594 от 25 декабря 1995 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящие методические указания разработаны в соответствии с Законами РСФСР "Об охране окружающей природной среды" и "Об охране атмосферного воздуха" с целью обеспечения территориальных подразделений Минприроды Российской Федерации нормативно-методическим документом для детальной оценки экологического состояния атмосферного воздуха большого города.

1.2. Настоящий документ устанавливает порядок проведения комплексной экологической оценки состояния атмосферного воздуха большого города и применяется при:

- сравнительной оценке состояния атмосферного воздуха отдельных участков большого города;

- выявлении экологически неблагоприятных зон;

- выявлении возможных причин образований таких зон.

1.3. Методические указания предназначены для пользования территориальными органами Минприроды Российской Федерации.

1.4. Методические указания могут быть использованы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, проектными и градостроительными организациями.

2. ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Настоящий документ разработан с учетом следующих законодательных и нормативных документов:

2.1. Закон РСФСР "Об охране атмосферного воздуха" от 14.07.1982 г.

2.2. Закон РСФСР "Об охране окружающей среды" от 19.12.1991 г.

2.3. Положение об оценке воздействия на окружающую среду от 18.07.1994 г. N 222.

2.4. Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89 М.: Гидрометеоиздат, 1991.

2.5. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86. Л.: Гидрометеоиздат, 1987.

2.6. Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Л.: Общество "Знание", 1991.

2.7. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. ОНД-90. С.-Пб.: ВНИИ охраны природы и заповедного дела, 1991.

2.8. Методика проведения инвентаризации выбросов на предприятиях железнодорожного транспорта (Расчетный метод). М.: НИИАТ, 1992.

2.9. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от эксплуатации речных судов. Л.: ЛИВТ, 1982.

2.10. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу в морских портах. Л.: Союзморниипроект, 1989.

2.11. Методика контроля загрязнения атмосферного воздуха в окрестностях аэропорта. М.: ГНИИ гражданской авиации, 1992.

2.12. ГОСТ 17.4.3.01-83 (Ст. СЭВ 3847-82). Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб.

2.13. ГОСТ 17.4.3.03-85 (Ст. СЭВ 4469-44). Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.

2.14. ГОСТ 26213-84. Определение содержания гумуса по методу Тюрина в модификации ЦИНАО.

2.15. ГОСТ 26483-85. Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО.

2.16. ГОСТ 26485-85. Определение состава обменных катионов в почвенном поглощающем комплексе.

3. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

При разработке настоящих методических указаний приняты следующие понятия и определения:

3.1. Экологическая ситуация - состояние природной среды обитания формирующейся под воздействием тех или иных факторов воздействующих на эту среду.

3.2. Комплексная экологическая оценка состояния атмосферного воздуха - это оценка состояния атмосферного воздуха, определенная в системе условных или абсолютных единиц и основанная на прямых и косвенных данных измерений и расчетов, учитывающая оценки факторов воздействия и составляющих отклика (на это воздействие) биоты.

3.3. Большой город (далее по тексту - город) - город с населением от 100-500 тыс. человек и более.

3.4. Уровень экологического опасности почв города (УЭОПГ) - это интегральный показатель антропогенного загрязнения почв и уровня их опасности для городского населения, учитывающий степень загрязнения почвы различными токсикантами и наиболее значимые для процессов транслокации и иммобилизации токсикантов свойства почв, состояние поверхности почвы и категорию обследуемой территории с точки зрения ее использования.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящие методические указания позволяют осуществить комплексную экологическую оценку состояния атмосферного воздуха на основе результатов контроля атмосферного воздуха сопредельных сред и откликов биоты в отдельных участках города.

4.2. Комплексная экологическая оценка состояния атмосферного воздуха учитывает совокупность частных оценок:

- загрязнение атмосферного воздуха выбросами стационарных и передвижных источников;

- загрязнение почв;

- состояние растительности;

- состояние орнитофауны.

4.3. Для всех частных оценок принимается общий интервал площадного и временного осреднения:

- единый интервал осреднения по времени - один год;

- единый интервал осреднения по площади - квадратный километр.

5. ЧАСТНЫЕ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

5.1. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ВЫБРОСАМИ СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ

5.1.1. Принимаемые критерии.

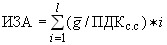

Для оценки состояния атмосферного воздуха в качестве основного нормативного критерия принимается сумма концентраций загрязняющих веществ нормированных на ПДК. Согласно РД 52.04.186-89 [2.4] этот показатель называют комплексным индексом загрязнения атмосферы (ИЗА).

5.1.2. Требования к сбору и подготовке исходной информации.

Исходным материалом для комплексных ИЗА являются данные расчета полей концентраций загрязняющих веществ от выбросов стационарных и передвижных источников (автомобильный, железнодорожный, морской, речной и авиационный транспорт).

Расчет полей концентраций от выбросов стационарных и передвижных источников проводится по методике ОНД-86 [2.5] с использованием унифицированной программы расчета полей концентраций - автоматизированной системы нормирования выбросов и управления качеством атмосферного воздуха (АСНУ-Атмосфера), рекомендованной в письме Минприроды России N 07-37/65-678 от 09.03.93 г. "О внедрении АСНУ-Атмосфера".

Исходными данными для расчета полей концентраций от выбросов стационарных источников (предприятий) являются материалы инвентаризаций предприятий выполняемые в соответствии с Инструкцией по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу [2.6].

Выбор перечня загрязняющих веществ и стационарных источников (предприятий), подлежащих включению в расчет, производится согласно указаниям п.5.4.1 и п.5.4.2 ОНД-90 [2.7].

При расчете полей концентраций загрязняющих веществ от передвижных источников с использованием системы АСНУ-Атмосфера железнодорожный и речной транспорт рассматривают как линейные источники, скопления морских судов на территории порта как площадной источник.

Исходными данными при расчете полей концентраций загрязняющих веществ от вышеперечисленных источников являются данные о выбросах загрязняющих веществ, которые рассчитываются согласно:

- методики проведения инвентаризации выбросов на предприятиях железнодорожного транспорта [2.8];

- методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от речного транспорта [2.9];

- методики расчета выбросов загрязняющих веществ в морских портах [2.10].

Расчет полей концентраций в атмосферу от автомобильного транспорта реализован в вышеуказанной программе и базируется на данных госстатотчетности.

Получение исходных данных и полей концентраций загрязняющих веществ в зоне аэропорта и примыкающей к нему местности проводится с помощью расчетных методов, изложенных в Методике контроля загрязнения атмосферного воздуха в окрестностях аэропорта [2.11].

5.1.3. Расчет оценки.

На основе данных полей концентраций от стационарных и передвижных источников рассчитываются значения комплексных ИЗА приоритетных для данного города веществ.

Комплексный ИЗА учитывающий  веществ, присутствующих в атмосфере, рассчитывается по формуле

веществ, присутствующих в атмосфере, рассчитывается по формуле

,

,

где  - концентрация

- концентрация  -й примеси, получаемая от суммированного действия выбросов стационарных и передвижных источников, осредненная за год.

-й примеси, получаемая от суммированного действия выбросов стационарных и передвижных источников, осредненная за год.

5.1.4. Подготовка данных для комплексной экологической оценки состояния атмосферного воздуха и порядок представления информации.

Для расчета комплексной экологической оценки используется комплексный ИЗА по каждому квадрату сетки, города, обозначаемый в дальнейшем Ка.

Информация представляется в виде картосхемы с указанием величины Ка по каждому квадрату сетки города. Дополнительно результаты расчетов могут быть представлены в виде квадратов сетки, имеющих различную цветовую гамму, выполненную в соответствии с принятыми условными обозначениями различных диапазонов величин Ка.

5.2. ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ

5.2.1. Принимаемые критерии.

В основу построения оценки экологического состояния почв города положен УЭОПГ (см. п.3).

В качестве основного нормативного критерия степени загрязнения почв принимается сумма концентраций приоритетных для данного города загрязнителей (см. п.5.1.2), соотнесенных с региональным фоновым уровнем (для тяжелых металлов) или с ПДК (для органических токсикантов).

Для оценки состояния и катионообменной способности почв используются наиболее существенные для экологических функций почв характеристики - содержание органического вещества (органического углерода), солевой рН и емкость катионного обмена (ЕКО).

5.2.2. Требования к сбору и подготовке исходной информации.

Для оценки УЭОПГ в период подготовки к обследованию почв города необходимы материалы:

- картографическая карта (топографический или землеустроительный план города с нанесенной на него сеткой);

- все имеющиеся данные геохимических исследований почв города, выполненных в соответствии с ГОСТ и данные по антропогенной трансформации почв города.

При площадном обследовании почв для проведения проботбора в пределах квадратов установленной топографической сетки со стороной 1 км необходимо:

I. В пределах каждого квадрата произвести инвентаризацию участков открытого почвенного покрова по категориям землепользования с определением численного значения коэффициента  :

:

- промплощадки, свалки, деградированные территории ( =1,0);

=1,0);

- рекреационные территории, скверы, парки, газоны ( =2,0);

=2,0);

- территории детских садов, школ, игровые и спортплощадки, внутренние дворы жилмассивов ( =3,0);

=3,0);

II. В пределах выдела каждой категории землепользования:

- отобрать с максимальным охватом площади выдела по 3-5 индивидуальных образцов (места их отбора желательно отметить на карте) и для повышения репрезентативности получаемой информации - один смешанный (из 20-50 и более точек) образец из верхнего 10-см слоя почвы по ГОСТ 17.4.3.01-83 [2.12];

- зафиксировать состояние поверхности почвы в пределах выдела с определением численного значения коэффициента  , который определяется следующим образом:

, который определяется следующим образом:

=1 - практически не нарушенный травяно-кустарничковый покров и подстилка, с единичными нарушениями подстилки (тропинки и т.п.) площадью не более 10%;

=1 - практически не нарушенный травяно-кустарничковый покров и подстилка, с единичными нарушениями подстилки (тропинки и т.п.) площадью не более 10%;

=2 - нарушение и вытаптывание травяно-кустарничкового покрова подстилки и дернины от 10 до 30%;

=2 - нарушение и вытаптывание травяно-кустарничкового покрова подстилки и дернины от 10 до 30%;

=3 - подстилка и дернина практически отсутствуют на площади от 30 до 100%.

=3 - подстилка и дернина практически отсутствуют на площади от 30 до 100%.

Содержание тяжелых металлов определяют на атомно-абсорбционных спектрофотометрах по общепринятым методикам. Содержание органических токсикантов также определяют стандартными аналитическими методами [2.13].

Нормированные концентрации для расчета получают делением концентрации токсиканта в исследуемом образце на региональную фоновую концентрацию (для тяжелых металлов) или ПДК (для органических ксенобиотиков).

Содержание органического углерода (в % от веса абсолютно сухой почвы) определяют методом Тюрина по ГОСТ 26213-84 [2.14] с титрометрическим или фотометрическим окончанием.

Величину рН определяют в солевом растворе (1н KCI с рН 6,5) потенциометрическим методом по ГОСТ 26483-85 [2.15].

Емкость катионного обмена (емкость поглощения) определяют методом Бобко-Аскинази по ГОСТ 26485-85 [2.16].

5.2.3. Расчет оценки.

Для расчета оценки необходимо произвести работы в соответствии с пунктами I и II раздела 5.2.2 (кроме анализа определенных уже геохимической съемкой токсикантов).

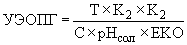

Расчет уровня экологической опасности почв города производится по следующей формуле:

*,

*,

где  - сумма нормированных концентраций приоритетных для города токсикантов;

- сумма нормированных концентраций приоритетных для города токсикантов;

- коэффициент категории землепользования;

- коэффициент категории землепользования;

- коэффициент состояния поверхности почвы;

- коэффициент состояния поверхности почвы;

- содержание органического углерода в почве, %;

- содержание органического углерода в почве, %;

- солевой рН;

- солевой рН;

ЕKО - емкость катионного обмена, мг-экв/100 г.

_______________

* Формула соответствует оригиналу. - Примечание .

В случае вариации УЭОПГ в пределах 10,0-15,0 почва представляет серьезную опасность, в пределах 7,0-10,0 почва сильно загрязнена, в пределах 3,0-6,0 почва среднезагрязнена. В относительно чистых почвах крупных городских парков УЭОПГ варьирует в пределах 0,5-1,0.

Для получения репрезентативной усредненной оценки экологического состояния почв ( ) по квадрату необходимо:

) по квадрату необходимо:

- рассчитать УЭОПГ для каждого образца (индивидуальных и среднего);

- рассчитать среднее значение УЭОПГ в пределах каждого выдела;

- рассчитать площадь каждого выдела и его долю от общей площади квадрата сетки (площадь выдела/площадь квадрата);

- умножить среднее значение УЭОПГ по каждому выделу на долю его площади;

- сумма полученных результатов даст искомое репрезентативное усредненное значение по всей площади квадрата сетки.

является частной (обезразмеренной) оценкой состояния почв и вычисляется по формуле:

является частной (обезразмеренной) оценкой состояния почв и вычисляется по формуле:

=(УЭОПГ D),

=(УЭОПГ D),

где УЭОПГ - количество выделов;

D - доля каждого выдела от общей площади сетки квадрата.

5.2.4. Подготовка данных для комплексной экологической оценки состояния атмосферного воздуха и порядок представления информации.

Для расчета комплексной экологической оценки используется усредненный показатель состояния почв -  по территории квадрата сетки города.

по территории квадрата сетки города.

Информацию представляют в виде картосхемы с указанием величины  по каждому выделу в границах квадрата и среднего по квадрату.

по каждому выделу в границах квадрата и среднего по квадрату.

5.3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

5.3.1. Принимаемые критерии.

Оценка состояния растительности города строится в соответствии с концепцией уровня организации экосистем. Биологически система ориентирована на наиболее важный компонент биоценоза - древостой, а также на травянистый покров.

В качестве критериев при оценке состояния растительности города приняты показатели жизненности древесных и кустарниковых растении по состоянию кроны и листьев (хвои) и категории рекреационной и техногенной дигрессии травостоя.

Для целей диагностики и оценки жизненного состояния древесно-кустарниковой растительности выделены следующие признаки:

1) хлорозы и некрозы листьев (хвои);

2) снижение облиственности (охвоенности) кроны;

3) наличие мертвых или усыхающих ветвей в верхней половине кроны, снижение охвоенности кроны.

На основании вышеперечисленных признаков составлена шкала категории жизненного состояния древесно-кустарниковой растительности по характеристике кроны. Для кустарников выделяются те же категории по тем же признакам, что и для деревьев.

Шкала категорий жизненного состояния деревьев по характеристике кроны.

I. Здоровое дерево. Деревья не имеют внешних признаков повреждений кроны и ствола. Густота кроны нормальная. Мертвые и отмирающие ветви сосредоточены в нижней части кроны, в верхней ее половине крупных отмерших или отмирающих ветвей нет или они единичны и по периферии кроны не видны. Закончившие рост листья и хвоя зеленого или темно-зеленого цвета. Продолжительность жизни хвои типична для региона. Любые повреждения листьев и хвои незначительны (менее 10%) и не сказываются на состоянии дерева (куста).

II. Ослабленное (поврежденное) дерево (куст). Обязателен хотя бы один из следующих признаков:

а) снижение густоты кроны на 30 (25-40)% за счет преждевременного опадания или недоразвития листьев (хвои) или изреживания скелетной части кроны;

б) наличие 30 (25-40)% мертвых и (или) усыхающих ветвей в верхней половине кроны;

в) повреждение (объедание, скручивание, ожог, хлорозы, некрозы и т.д.) и выключение из ассимиляционной деятельности 30 (25-40)% всей площади листьев (хвои) насекомыми, патогенами, пожаром, атмосферным загрязнением или по неизвестным причинам.

К категории ослабленных (поврежденных) деревьев относятся также деревья с одновременным наличием признаков "а", "б", и "в" и иными повреждениями (включая ствол и корневые лоны), проявляющимися в меньших размерах, но приводящих к суммарному ослаблению жизненного состояния дерева на 30%.

III. Сильно ослабленное (сильно поврежденное) дерево (кустарник). В верхней половине кроны обязателен хотя бы один из следующих признаков:

а) снижение густоты облиственности кроны на 60% за счет преждевременного опадения листьев (хвои) или изреживания скелетной части кроны;

б) наличие 60% мертвых и (или) усыхающих ветвей;

в) повреждение (объедание, скручивание, ожог, хлорозы, некрозы и т.д.) и выключение из ассимиляционной деятельности 60 (50-70)% всей площади листьев (хвои) насекомыми, патогенами, пожаром, атмосферным загрязнением или по неизвестным причинам.

К этой категории относятся также деревья с одновременным наличием признаков "а", "б" и "в" и иными повреждениями, включая ствол и корневые лоны, проявляющимися в меньших размерах, но приводящих к суммарному ослаблению жизненного состояния особи на 60%.

IV. Отмирающее дерево. Основные признаки отмирания деревьев (кустарников): крона разрушена, ее густота менее 15-20% по сравнению со здоровой; более 70% ветвей кроны, в том числе ее верхней половины, сухие или усыхающие. Оставшиеся на деревьях хвоя и листья хлоротичны: они бледно-зеленого, желтого или оранжево-красного цвета. Некрозы имеют белесый, коричневый или черный цвет. В комлевой и средней частях ствола возможны признаки заселения стволовыми вредителями.

V. Сухостой. В первый год гибели на дереве (кусте) могут быть остатки сухой хвои или неопавших сухих листьев, часто имеются признаки заселения насекомыми - ксилофагами. В дальнейшем постепенно утрачиваются ветви и кора.

В результате рекреационной нагрузки на растительность города происходит ее деградация. Первой на такие нагрузки реагирует травянистая растительность. На основе характерных признаков выделяется 6 стадий рекреационной дигрессии травяной растительности (табл.1).

Таблица 1

Стадии рекреационной дигрессии травянистого покрова

|

Стадии дигрессии |

Степень нарушенности (вытоптанности) древостоя, % |

Примечание |

|

I |

0,7-0,8 |

Флористически полночленные сообщества различного сукцессионного статуса без признаков дигрессии. |

|

II |

0,7-0,8 |

Флористически неполночленные сообщества различного сукцессионного статуса без признаков дигрессии. |

|

III |

5 |

Сообщества с первыми признаками дигрессии (вытаптывание подстилки, намечающиеся тропинки). |

|

IV |

10-15 |

Нарушение подстилки. |

|

V |

15-20 |

Подстилка полностью разрушена, происходит задернение почвы. Чередование куртин. |

|

VI |

60-100 |

Значительная часть площади лишена растительности, сохраняются лишь пятна сорняков и однолетников. |

Стадии рекреационной дигрессии даны без учета степени развития травостоя и степени обедненности флоры под воздействием антропогенных факторов. Необходимо подчеркнуть, что в городах мы имеем дело с флористически неполноценными сообществами, поэтому при оценке состояния городской растительности 1 категория дигрессии травянистой растительности отсутствует.

Таким образом, вышеназванные категории жизненного состояния древесной растительности и стадии рекреационной дигрессии (т.е. степень вытоптанности) травянистой растительности будут являться основными показателями состояния растительности.

5.3.2. Требования к сбору и подготовке исходной информации.

Сроки наблюдения

Работа по оценке состояния растительности проводится во второй половине лета, обычно в июле-августе, до начала опадения и пожелтения листьев. Полевые работы проводятся в максимально сжатые сроки.

Размещение точек наблюдения.

Оценка состояния растительности проводится визуально, методом нефиксированных точек наблюдения, т.е. точки выбираются произвольно на равном расстоянии друг от друга. Деревья при этом не маркируются. Точки распределяются максимально равномерно по участкам растительного покрова. Расстояние между двумя точками должно быть равно 100 метрам. В каждой точке дается оценка состояния ближайшего дерева или куста и травостоя. Для городской растительности принимается метод сплошной оценки, при котором охватываются все линейные уличные посадки, скверы, парки, сады и др. участки городской растительности. При этом в скверах (парках) точки выбираются на линейных трансектах (прямых линиях), которыми визуально (т.е. на глаз) делится сквер (парк). Трансекты могут располагаться по диагоналям.

В зависимости от площади сквера, их может быть одна или две. В случае линейных посадок на обеих сторонах улицы точки берутся только на одной из них.

Оценка проводится на деревьях любой породы. Рекомендуется учитывать особи среднего возраста с диаметром ствола от 20 до 40 см. Длину окружности ствола следует измерять на высоте 1,3 м. В каждой точке наблюдатель определяет глазомерно все три параметра, характеризующие состояние дерева: степень дефолиации, наличие сухих ветвей в верхней половине кроны и степень повреждения листьев.

Определение степени изреженности кроны (оценка дефолиации) делается с разных сторон дерева.

Наличие сухих ветвей (в %) определяется в верхней половине кроны (для нижней они характерны). Степень повреждения листьев (хлорозы, т.е. изменение окраски листовой пластинки; некрозы, т.е. отмирание клеток листа, скручивание, ожог, объедание и т.д.) определяется с помощью бинокля. Повреждение листьев точнее определяется в солнечную погоду. Запрещается проводить определение против солнца и без бинокля.

Для увеличения достоверности основных показателей состояния растительности необходима дополнительная информация, такая как степень механических повреждений ствола и поверхностных корней растений.

К механическим повреждениям дерева относятся:

1. Облом вершины

2. Наклон ствола на 10 градусов и больше

3. Ошмыг коры на 1/3 поверхности

4. Обдир коры больше 10% окружности ствола

5. Обрыв и обдир скелетных корней на 1/4 окружности корня

Таким образом, в каждой точке наблюдения фиксируются:

1) степень изреженности кроны (%) (потеря листьев или хвои - дефолиация);

2) количество сухих ветвей в верхней половине кроны (%);

3) степень поврежденности листьев (%);

4) наличие механических повреждений (огнем, механическими воздействиями, копытными, морозом, молнией и др.);

5) окружность ствола на высоте 1,3 м;

6) степень вытоптанности травостоя (стадия дигрессии) (%).

Все данные, полученные в ходе полевых работ, записываются в таблице по следующей форме: [Приложение 1].

5.3.3. Расчет оценки.

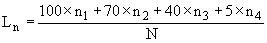

В каждом квадрате установленной сетки города по результатам детального обследования деревьев и кустарников рассчитывают показатель жизненного состояния всего древостоя. Индексы состояния рассчитываются по формуле:

,

,

где  - относительное жизненное состояние древостоя, рассчитанное по числу деревьев (кустарников);

- относительное жизненное состояние древостоя, рассчитанное по числу деревьев (кустарников);

- число здоровых деревьев или кустарников;

- число здоровых деревьев или кустарников;

- число ослабленных деревьев или кустарников;

- число ослабленных деревьев или кустарников;

- число сильно ослабленных деревьев;

- число сильно ослабленных деревьев;

- число отмирающих деревьев и кустарников;

- число отмирающих деревьев и кустарников;

- общее число обследованных деревьев и кустарников на площади (включая сухостой);

- общее число обследованных деревьев и кустарников на площади (включая сухостой);

100, 70, 40 и 5 - коэффициенты, выражающие жизненное состояние деревьев и кустарников различных категорий жизненности (100 - здоровые; 70 - ослабленные; 40 - сильно ослабленные; 5 - отмирающие; 0 - сухостой).

Степень состояния древостоя ( ) оценивается по общепринятой шкале:

) оценивается по общепринятой шкале:

|

I |

100-80% - здоровый древостой; |

|

II |

79-50% - ослабленный; |

|

III |

49-20% - сильно ослабленный; |

|

IV |

19-5% - отмирающее дерево; |

|

V |

0-4% - сухостой. |

Из всех значений состояния травянистой растительности по категориям рекреационной дигрессии полученных в обследуемом квадрате, высчитывается среднее значение категории рекреационной дигрессии всего травостоя данной территории с определением статистических параметров точности.

На основании категории жизненного состояния древесно-кустарниковой растительности по характеристике кроны и категории рекреационной дигрессии травянистой растительности обследуемого квадрата со стороной 1 км высчитывается класс интегральной оценки состояния растительности в данном квадрате -  . Принципы выделения классов представлены в таблице 2.

. Принципы выделения классов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Классы интегральной оценки состояния растительности при антропогенном воздействии

|

Стадии рекреационной дигрессии травянистой растительности |

Категории жизненности древесно-кустарниковой растительности | ||||

|

|

I |

II |

III |

IV |

V |

|

I |

10 |

9 |

8 |

7 |

6 |

|

II |

9 |

8 |

7 |

6 |

5 |

|

III |

8 |

7 |

6 |

5 |

4 |

|

IV |

7 |

6 |

5 |

4 |

3 |

|

V |

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

|

VI |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

5.3.4. Подготовка данных для комплексной экологической оценки состояния атмосферного воздуха и порядок представления информации.

Для расчета комплексной экологической оценки используется класс интегральной оценки состояния растительности  по квадрату сетки города.

по квадрату сетки города.

Информацию представляют в виде итоговой документации, содержащей таблицы по результатам обследования растительности [Приложение 1], картосхему с указанием интегральной оценки состояния растительности  в каждом квадрате.

в каждом квадрате.

5.4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОРНИТОФАУНЫ

5.4.1 Принимаемые критерии.

Оценка состояния орнитофауны проводится по видовому разнообразию гнездящихся птиц. Критерием для состояния орнитофауны на определенной территории считается изменение генофонда.

5.4.2. Требования к сбору и подготовке исходной информации.

В каждом квадрате сетки города размером 1 км выделяются основные биотопы (места обитания птиц):

выделяются основные биотопы (места обитания птиц):

- биотопы городской застройки;

- парковые биотопы;

- биотопы незастроенных территорий (пустыри, поймы рек, свалки и т.п.).

Сбор и подготовку информации рекомендуется проводить по следующей схеме подсчета вида птиц по типам биотопов:

1) биотопы городских кварталов: домовой воробей, сизый голубь, черный стриж, серая ворона, галка;

2) паковые биотопы: водоплавающие птицы, совы, хищные птицы, мухоловки, вьюрковый скворец;

3) биотопы незастроенных территорий: водоплавающие птицы, кулики, чайки, полевой жаворонок.

Для подсчета видов в каждом биотопе применяется метод картирования, заключающийся в нанесении на схему каждого квадрата числа видов гнездящихся птиц. Метод картирования используют для определения численности всех видов стационарных птиц, составляющих сообщества.

При использовании метода картирования в орнитологическом мониторинге цели учета могут быть следующие:

- определение ежегодных индексов уровней популяции;

- определение плотности популяции;

- исследование видового состава сообщества и относительного количества разных видов.

Для проведения полевых работ и оценки результатов необходимо выделить пробные площадки. Минимальная величина пробной площадки должна быть 40-100 га в открытом биотопе или 20-30 га в сомкнутом биотопе.

Для проведения полевых работ на пробных площадках необходимо подготовить картосхемы этих площадок. При каждом посещении используется отдельная карта. Карта должна отражать физические особенности местности или систему квадратов для ориентации на пробной площадке. Рекомендуется использовать масштаб 1:2000 при небольшой плотности гнездования 1:1000.

На картосхемах посещений пробных площадок отмечают следующую информацию: название пробной площадки, год, дату, время начала и окончания посещения, фамилии наблюдателей, погоду, количество зарегистрированных видов птиц.

Минимальное количество посещений необходимое для парков - десять, для открытых биотопов - восемь.

Лучшее время для проведения учетов - гнездовой период (с 20 апреля по 20 июня).

5.4.3. Расчет оценки.

Для выражения степени видового разнообразия орнитофауны той или иной территории города необходимо сравнить число гнездящихся на ней видов с числом видов, гнездящихся в естественных условиях области.

Выраженное в процентах отношение числа гнездящихся видов каждой отдельно взятой площади ко всей гнездовой орнитофауне данной области называется коэффициентом видового разнообразия, расчет которого осуществляется по следующей формуле:

%,

%,

где  - коэффициент видового разнообразия;

- коэффициент видового разнообразия;

- число видов, гнездящихся на данной территории (учетной площадки);

- число видов, гнездящихся на данной территории (учетной площадки);

- число видов, гнездящихся в естественных условиях данной географической местности (области).

- число видов, гнездящихся в естественных условиях данной географической местности (области).

5.4.4. Подготовка данных для комплексной экологической оценки состояния атмосферного воздуха и порядок представления информации.

Для комплексной оценки используются полученные цифровые данные видового разнообразия птиц согласно таблицы категорий состояния биотопов города по количеству видов птиц (Таблица 3).

Таблица 3

Категории состояния биотопов города по количеству видов птиц

|

Категория видового разнообразия - |

Состояние категории |

Коэффициент видового разнообразия, % |

|

I |

отличное |

более 70 |

|

II |

хорошее |

от 30 до 40 |

|

III |

удовлетворительное |

от 20 до 30 |

|

IV |

слабо удовлетворительное |

от 10 до 20 |

|

V |

плохое |

от 5 до 10 |

|

VI |

очень плохое |

от 0 до 5 |

Материалы для комплексной оценки выдаются в виде картосхемы города с указанием категорий видового разнообразия птиц -  в каждом квадрате сетки.

в каждом квадрате сетки.

5.5. КОМПЛЕКСНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

5.5.1. Принимаемые критерии.

Комплексная экологическая оценка состояния атмосферного воздуха города базируется на совокупности частных оценок:

- загрязнение атмосферного воздуха выбросами стационарных и передвижных источников;

- загрязнение почв;

- состояние растительности;

- состояние орнитофауны.

5.5.2. Требования к сбору и подготовке информации.

Для получения комплексной экологической оценки состояния атмосферного воздуха города используются материалы частных оценок, определенных в системе условных единиц, включающие картосхемы с нанесенными на километровые квадраты значениями  ,

,  ,

,  ,

,  .

.

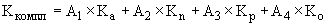

5.5.3. Расчет оценки.

Расчет комплексной экологической оценки состояния атмосферного воздуха для каждого квадрата производится по формуле

,

,

где  - комплектная оценка экологического состояния атмосферного воздуха для рассчитываемого квадрата;

- комплектная оценка экологического состояния атмосферного воздуха для рассчитываемого квадрата;

,

,  ,

,  ,

,  - частные оценки состояния атмосферного воздуха (состояние атмосферы почв растительности орнитофауны) для рассчитываемого квадрата;

- частные оценки состояния атмосферного воздуха (состояние атмосферы почв растительности орнитофауны) для рассчитываемого квадрата;

,

,  ,

,  ,

,  - весовые коэффициенты равные 5, 2, 1,5 и 1 соответственно.

- весовые коэффициенты равные 5, 2, 1,5 и 1 соответственно.

Расчет комплексной оценки состояния атмосферного воздуха проводится для каждого километрового квадрата города.

Согласно расчету, доверительный интервал комплексной экологической оценки состояния атмосферного воздуха составляет 15%.

Поскольку работы по проведению комплексной экологической оценки состояния атмосферного воздуха большого города являются делом новым, НИИ Атмосфера готов осуществить организационное и методическое руководство проведением этих работ.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Форма записи результатов обследования растительности

Результаты обследования растительности

Дата начала работ, фамилия исполнителей, район работ

|

N точки, ее адрес (название улицы, парка, сада) |

Порода |

Окружность ствола |

Снижение густоты кроны, % |

Наличие мертвых и усыхающих ветвей в верхней половине кроны, % |

Повреж- |

Механи- |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Категория жизненного состояния дерева |

Степень нарушености травостоя, % |

Стадия рекриационной дигрессии |

Класс интегральной оценки растительности |

|

8 |

9 |

10 |

11 |

Текст документа сверен по:

/ Минприроды России. - М., 1995