ПВС ВМФ-2002

ПРАВИЛА

ВОДОЛАЗНОЙ СЛУЖБЫ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ЧАСТЬ II

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОЛАЗОВ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

УТВЕРЖДЕНЫ приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом от 24 декабря 2002 года N 506

Настоящие Правила предназначены для всех должностных лиц, военнослужащих и гражданского персонала ВМФ, чья деятельность связана с водолазной подготовкой и проведением водолазных спусков и работ.

Правила изданы в трех частях:

Часть I. Организация водолазного дела в Военно-Морском Флоте. Спуски на малые и средние глубины.

Часть II. Медицинское обеспечение водолазов Военно-Морского Флота.

Часть III. Организация глубоководных водолазных спусков в Военно-Морском Флоте и их медицинское обеспечение.

С изданием настоящих Правил Правила водолазной службы ПВС ВМФ-85, введенные в действие приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом 1985 года N 347, отменяются.

Глава 1

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОЛАЗОВ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В части II Правил определены организация и основные принципы медицинского обеспечения водолазных спусков методом кратковременных погружений на малые и средние глубины.

Положения Правил обязательны для лиц, осуществляющих медицинское обеспечение водолазов в соответствии с квалификационными требованиями и функциональными обязанностями.

2. Медицинское обеспечение водолазов ВМФ включает проведение общих и специальных медицинских мероприятий.

Общие медицинские мероприятия проводятся в соответствии с требованиями действующих Руководства по медицинскому обеспечению и Инструкции о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Специальные медицинские мероприятия, обусловленные особенностями водолазного труда, проводятся в соответствии с требованиями настоящей части Правил. Эти мероприятия включают:

медицинское обеспечение водолазных спусков;

медицинское обеспечение водолазов в период между водолазными спусками.

3. Медицинское обеспечение водолазных спусков и водолазов в период между водолазными спусками возлагается на штатных врачей-спецфизиологов. При отсутствии штатного врача-спецфизиолога приказом командира корабля (части) медицинское обеспечение может быть возложено на врача общего профиля (фельдшера), водолазного специалиста, старшего инструктора-водолаза или инструктора-водолаза в соответствии с квалификационными требованиями настоящих Правил. При отсутствии специалистов основных водолазных квалификаций медицинское обеспечение водолазных спусков на малых глубинах возлагается на лицо командного состава, имеющее квалификацию "инструктор-легководолаз". Медицинское обеспечение экспериментальных и учебных водолазных спусков на кораблях и в организациях ВМФ возлагается только на штатных врачей-спецфизиологов (врачей - преподавателей водолазного дела).

4. Ежегодно все должностные лица, указанные в ст.3, сдают зачет на допуск к медицинскому обеспечению водолазных спусков в порядке, установленном ст.48 части I Правил. При допуске указываются глубины обеспечения (20 м, 60 м), тип используемого водолазного снаряжения и вид спусков.

5. Должностные лица, привлекаемые к медицинскому обеспечению водолазных спусков, должны быть готовы по уровню знаний, навыков и состоянию здоровья к оказанию медицинской помощи в водолазных барокамерах под давлением до 1 МПа (10 кгс/см ). В виде исключения (по решению ЦВКК, ВКК флота) к медицинскому обеспечению водолазных спусков могут допускаться высококвалифицированные врачи-спецфизиологи, не годные по состоянию здоровья к работе в условиях повышенного давления, при наличии у места выполнения работ врача (фельдшера), допущенного к работе в условиях повышенного давления.

). В виде исключения (по решению ЦВКК, ВКК флота) к медицинскому обеспечению водолазных спусков могут допускаться высококвалифицированные врачи-спецфизиологи, не годные по состоянию здоровья к работе в условиях повышенного давления, при наличии у места выполнения работ врача (фельдшера), допущенного к работе в условиях повышенного давления.

6. Для ознакомления с условиями водолазного труда и последующей разработки рекомендаций по его совершенствованию врачи-спецфизиологи могут быть допущены к спускам под воду во всех видах водолазного снаряжения и в жестких водолазных устройствах. Командиры кораблей (частей) должны содействовать врачам-спецфизиологам в получении и поддержании ими водолазной квалификации.

Глава 2

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ

НА МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ГЛУБИНЫ

7. Медицинское обеспечение водолазных спусков на малые и средние глубины включает:

проведение медицинского осмотра водолаза перед спуском (при медицинском обеспечении спусков врачом или фельдшером);

проведение перед спуском опроса жалоб водолазов на состояние здоровья (при медицинском обеспечении лицом с водолазной квалификацией);

контроль приготовления дыхательных газовых смесей;

выполнение анализов воздуха, дыхательных газовых смесей, регенеративных и поглотительных веществ;

санитарно-гигиенический контроль подготовки и использования водолазного снаряжения, жестких водолазных устройств и барокамер;

контроль самочувствия водолазов в период работы под водой;

выбор режима декомпрессии и контроль его проведения, оказание медицинской помощи водолазам и их лечение при заболеваниях и травмах;

контроль установленного режима труда и отдыха водолазов;

учет и отчетность по профессиональным заболеваниям водолазов.

8. Результаты опроса жалоб водолазов на состояние здоровья заносятся в графу 16 Журнала водолазных работ в виде записей: "Допущен" или "Не допущен вследствие ... (указывается причина)".

Противопоказаниями к водолазным спускам и работам являются:

отказ водолаза от спуска (по различным причинам), жалобы на состояние здоровья, отклонения показателей функционального состояния организма за пределы физиологических норм;

нервно-психическое возбуждение;

признаки алкогольного опьянения или его последствия.

При наличии жалоб на состояние здоровья водолазы направляются для медицинского осмотра врачом-спецфизиологом (врачом войсковой части) для решения вопроса о допуске к последующим спускам или лечении (обследовании). Кроме того, водолазов не допускают к спускам, если нет заключения ВВК на данный год в Медицинской книжке водолаза ВМФ (приложение 1).

9. После перенесенных профессиональных водолазных заболеваний, закончившихся полным выздоровлением, врач-спецфизиолог на основании результатов обследования и заключений врачей-специалистов лечебных учреждений освобождает водолаза от спусков под воду (считая со дня окончания лечебной рекомпрессии или других лечебных мероприятий, проводившихся при заболевании) на следующие сроки:

после отравления кислородом, углекислым и выхлопными газами - на 7 сут;

после декомпрессионной болезни в легкой и средней форме - на 7 сут;

после декомпрессионной болезни в тяжелой форме - на 14 сут.

После баротравмы легких и тяжелых форм декомпрессионной болезни с остаточными явлениями нарушения функций органов и систем время освобождения определяется ВВК.

После других заболеваний сроки освобождения водолаза от спусков под воду устанавливает врач-спецфизиолог на основании заключения врача-специалиста лечебного учреждения.

10. Врач-спецфизиолог или другие должностные лица, осуществляющие медицинское обеспечение водолазного спуска, должны следить за правильным выбором газов и дыхательных смесей в зависимости от глубины спуска и используемого водолазного снаряжения.

Анализы воздуха, 40% кислородно-азотной смеси (КАС), регенеративных и поглотительных веществ проводят в соответствии с требованиями Инструкции по проведению анализов воздуха, дыхательных газовых смесей, регенеративных и поглотительных веществ (приложение 2). Результаты анализа воздуха, 40% КАС, регенеративных и поглотительных веществ заносят в Журнал учета и анализов воздуха, дыхательных газовых смесей, регенеративных и поглотительных веществ (приложение 3).

11. Санитарно-гигиенический контроль подготовки и использования водолазного снаряжения, жестких водолазных устройств и барокамер включает наблюдение за своевременностью и качеством их дезинфекции.

12. Контроль самочувствия водолазов в период работы под водой осуществляется путем периодических (не реже 4-5 мин) запросов о самочувствии по телефону или сигнальному концу. При плохом самочувствии водолаза или при отсутствии ответа на очередной запрос о самочувствии должны немедленно приниматься все необходимые меры по оказанию помощи водолазу.

13. Режим декомпрессии выбирают отдельно для каждого спуска водолаза (водолазов) в соответствии с требованиями, изложенными в приложении 4.

14. Для оказания первой медицинской помощи при возникновении водолазных заболеваний используется водолазная аптечка (приложение 5). Ответственность за состояние и своевременное пополнение израсходованных материалов аптечки возлагается на старшину команды (командира отделения) водолазов.

Врач (фельдшер) при обеспечении водолазных спусков должен иметь комплект для оказания неотложной помощи и медицинский кислородный ингалятор.

15. На всех заболевших водолазов оформляют в трех экземплярах Карту учета профессиональных водолазных заболеваний (приложение 6). Заполнению карты должны предшествовать тщательный анализ обстоятельств и причин заболеваний, разработка конкретных мер по их предупреждению в дальнейшем. Первые два экземпляра карты высылают главному водолазному врачу ВМФ.

Указания по диагностике и лечению профессиональных водолазных заболеваний приведены в приложениях 7-12, 14.

Глава 3

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОЛАЗОВ

В ПЕРИОД МЕЖДУ ВОДОЛАЗНЫМИ СПУСКАМИ И РАБОТАМИ

16. Медицинское обеспечение водолазов в период между водолазными спусками включает:

ежегодное медицинское освидетельствование с записью результатов в медицинскую книжку водолаза;

ежемесячные медицинские осмотры с записью результатов в медицинскую книжку водолаза;

оказание медицинской помощи по мере обращения с записью диагноза заболевания и проводимого лечения в медицинскую книжку водолаза и амбулаторный журнал;

контроль выполнения физиолого-гигиенических требований к организации питания, режима труда и отдыха, физической подготовке водолазов.

17. Контроль режима труда и отдыха водолазов осуществляется врачом-спецфизиологом при составлении планов водолазных спусков и ежеквартальных проверках фактического участия водолазов в водолазных спусках. Режим отдыха водолазов после пребывания под водой указан в табл.1.

Таблица 1

Режим отдыха водолазов при спусках на малые и средние глубины

|

Глубина спуска, м |

Полный отдых, ч |

Обязательное освобождение от тяжелой работы, ч |

Обязательное время нахождения на корабле | ||

|

до спуска |

после спуска |

до спуска |

после спуска |

||

|

До 20 |

1 |

1 |

2 |

2 |

2 |

|

До 60 |

1,5 |

1,5 |

4 |

4 |

6 |

Примечание. Тяжелыми считаются погрузочные и такелажные работы и переноска тяжестей. В течение времени, указанного в графе "Обязательное освобождение от тяжелой работы", водолазы могут готовить снаряжение к спуску и привлекаться к обеспечению спусков других водолазов.

Полным отдыхом водолазов до и после спусков считается освобождение их от всех видов работ. В этот период допускается только медицинский осмотр. После суточного дежурства и ночной вахты водолазы в течение 12 ч на спуски не назначаются.

18. После экспериментальных водолазных спусков, связанных с проверкой экспериментальных режимов декомпрессии, обязательное время нахождения водолазов на корабле (в части) вне зависимости от глубины спуска должно составлять одни сутки.

19. Продолжительность отдыха водолазов может быть увеличена при спусках малотренированных водолазов, а также после выполнения тяжелых подводных работ.

20. При круглосуточных водолазных работах водолазы каждой смены должны спать в сутки не менее 8 ч. Уменьшать продолжительность отдыха водолазов до 4-6 ч разрешается в случаях, связанных со спасением личного состава аварийного объекта, лежащего на грунте, и оказанием помощи аварийному водолазу.

21. Питание водолазов должно быть организовано так, чтобы каждый водолаз имел возможность получать горячую пищу за 2 ч до начала спуска, а также сразу после подъема на поверхность. При длительной декомпрессии в барокамере (более 5-6 ч) и лечебной рекомпрессии горячая пища передается в камеру. Пища должна быть высококалорийной и необильной. В рацион питания в день спусков не должны входить продукты, вызывающие усиленное газообразование в кишечнике.

22. Физическая подготовка проводится в часы занятий, предусмотренные распорядком дня, в соответствии с требованиями действующего Наставления по физической подготовке Вооруженных Сил.

При физической подготовке и занятиях спортом преимущественное внимание должно уделяться тем видам, которые развивают силовые качества и выносливость (плавание, тяжелая атлетика, бег, гимнастика, борьба). Занятия боксом водолазам не рекомендуются.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(К ст.8)

МЕДИЦИНСКАЯ КНИЖКА ВОДОЛАЗА ВМФ

(образец)

|

|

|

|

(фамилия, имя, отчество) | |||

|

(войсковая часть) | |||

|

Командир (начальник) |

|||

|

(войсковая часть, фамилия, подпись) | |||

|

"____" _________________ 20 ____ г. |

|||

|

(дата заполнения) |

|

||

1. Общие сведения

|

|

|||

|

Воинское звание |

Водолазная квалификация |

||

|

|

|

Фамилия, имя, отчество | ||||||||

|

личный N |

||||||||

|

Число, месяц и год рождения |

||||||||

|

Образование (общее, военное, специальное) | ||||||||

|

Служба в Военно-Морском Флоте с (месяц, год) |

||||||||

|

Водолазный стаж (начало службы по специальности) |

||||||||

|

| ||||||||

|

Семейное положение (холост, женат, сколько детей и иждивенцев) |

||||||||

|

Адрес и телефон (домашний и служебный) |

||||||||

|

Группа крови и резус-фактор |

||||||||

2. Данные физического развития

|

Показатель |

"__" _________ 20 _ г. |

"__" ________ 20 _ г. |

"__" ________ 20 _ г. | |

|

Рост, см |

||||

|

Окружность груди, см |

спокойно |

|||

|

при вдохе |

||||

|

при выдохе |

||||

|

Окружность живота, см |

||||

|

Спирометрия, см |

||||

|

Динамометрия кисти руки, кг |

правой |

|||

|

левой |

||||

|

Становая сила, кг |

||||

3. Анамнез

|

Наследственность |

||||||||||

|

Перенесенные заболевания и операции (какие и в каком возрасте) |

||||||||||

|

Травмы: а) ранения (локализация, характер, время); | ||||||||||

|

б) контузии (тяжесть, длительность, потери сознания и т.д.). |

||||||||||

|

Профессиональные водолазные заболевания |

||||||||||

|

Отпуска по болезни (когда, по какой болезни) |

||||||||||

|

Санаторно-курортное лечение, пребывание в домах отдыха |

||||||||||

|

Использование отпусков |

||||||||||

|

Алкоголь (употребляет редко, часто, мало, много, переносимость) |

||||||||||

|

Табак (курит, сколько сигарет в день, не курит) |

||||||||||

|

Дополнительные замечания по анамнезу |

||||||||||

|

Переносимость морской болезни |

||||||||||

|

Умение плавать |

||||||||||

4. Данные медицинского освидетельствования кандидатов для обучения водолазной специальности

|

Жалобы: |

||||

|

| ||||

|

| ||||

|

1. Осмотр хирургом |

подпись |

6. Осмотр стоматологом |

подпись | |

|

2. Осмотр терапевтом |

подпись |

7. Осмотр дерматовенерологом |

подпись | |

|

3. Осмотр оториноларингологом |

подпись |

8. Заключение специалиста психофизиологической лаборатории

|

подпись | |

|

4. Осмотр невропатологом |

подпись |

9. Барофункция (врач-спецфизиолог)

|

подпись | |

|

5. Осмотр окулистом |

подпись |

|||

Заключение военно-врачебной комиссии

для медицинского освидетельствования водолазов

|

Председатель ВВК |

||||

|

Заместитель председателя ВВК |

||||

|

Члены ВВК: |

||||

5. Медицинское освидетельствование водолаза за 20__г.

|

Жалобы: |

||||

|

| ||||

|

1. Осмотр хирургом |

5. Осмотр окулистом | |||

|

Диагноз: |

Подпись |

Диагноз: |

Подпись | |

|

2. Осмотр терапевтом |

6. Осмотр стоматологом 8.7.6.5.4.3.2.1-1.2.3.4.5.6.7.8. | |||

|

Диагноз: |

Подпись |

Диагноз: |

Подпись | |

|

3. Осмотр оториноларингологом (острота слуха) |

7. Осмотр дерматовенерологом | |||

|

пр. ухо |

лев. ухо |

Диагноз: |

Подпись | |

|

Диагноз: |

Подпись |

| ||

|

4. Осмотр невропатологом |

8. Барофункция | |||

|

Диагноз: |

Подпись |

Врач-спецфизиолог |

Подпись | |

Примечание. Подписи врачей скрепляются личной печатью.

|

Заключение ВВК |

||||||

|

Установленная глубина спусков на 20 __ г. __________________ | ||||||

|

МП |

Председатель ВВК |

|||||

|

(подпись) | ||||||

|

Члены ВВК: |

||||||

6. Данные амбулаторного наблюдения за состоянием здоровья в период между водолазными спусками

(ежемесячные медицинские осмотры, обращения за медицинской помощью, годовые эпикризы)

|

Дата медицинских осмотров и обращений (первичный - I, повторный - II) |

Жалобы и объективные данные |

Диагноз |

Назначения, направления |

|

|

7. Профессиональные заболевания

|

Дата |

Жалобы, объективные данные, условия и причины, при которых получено заболевание |

Диагноз |

Лечение и исход заболевания |

|

|

8. Пребывание в стационарных лечебных учреждениях

|

Дата |

Диагноз |

|

| |||

|

поступления |

выписки |

Наименование лечебного учреждения |

при направлении |

установленный в лечебном учреждении |

Результаты обследования, лечения и освидетельствования |

Рекомендации врача части |

|

|

||||||

9. Санаторно-курортное лечение и пребывание в домах отдыха

|

Дата |

Наименование санатория |

Виды лечения и результаты лечения |

Подпись врача |

Рекомендации врачу части | |

|

поступления |

убытия |

|

|||

|

|

|||||

10. Данные рентгенологических и ультразвуковых исследований

|

Дата |

Результаты исследований, заключение и подпись врача |

|

|

11. Данные электрокардиологических исследований

|

Дата |

Результаты исследований, заключение и подпись врача |

|

|

12. Другие исследования

|

Дата |

Результаты исследований, заключение и подпись врача |

|

|

13. Медицинское обследование при водолазных спусках

|

N п/п |

Дата |

Температура тела |

Частота пульса |

Артериальное давление |

Жалобы |

Состояние внутренних органов |

Заключение о годности к спуску |

Фамилия, подпись врача | |||||

|

до спуска |

после спуска |

до спуска |

после спуска |

до спуска |

после спуска |

до спуска |

после спуска |

до спуска |

после спуска |

||||

|

|

|||||||||||||

14. Учет трудопотерь

|

Дата освобождения |

|

Число дней трудопотерь вследствие |

|||||

|

начало |

окончание |

Диагноз основного заболевания |

амбулаторного лечения |

стационарного лечения |

отпуска и отдыха по болезни |

всего |

Примечание |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

| |||||||

15. Лист для подклеивания результатов анализов

Правила ведения и хранения медицинской книжки водолаза ВМФ

1. Медицинская книжка водолаза ВМФ является документом, отображающим состояние его здоровья на всем протяжении водолазной службы.

2. Книжку заполняют на каждого водолаза при первичном медицинском обследовании. В ней учитывают результаты периодических медицинских обследований и других наблюдений за состоянием здоровья водолаза, а также все лечебно-профилактические мероприятия по укреплению его здоровья.

3. В раздел 6 вносятся следующие данные: результаты медицинских осмотров, обращения за медицинской помощью, включая помощь на дому и заключения консультантов, годовой эпикриз.

В годовом эпикризе должны быть приведены общие сведения о состоянии здоровья и его итоговая оценка по результатам динамического наблюдения за данный год.

4. В раздел 13 заносятся результаты медицинских осмотров при проведении глубоководных водолазных спусков, при медицинском обследовании врачом-спецфизиологом для решения вопроса о допуске водолаза к спуску под воду.

5. Учет трудопотерь (раздел 14) должен включать профессиональные и другие заболевания водолазов.

6. Книжку ведут только врачи частей, медицинских комиссий и поликлиник.

7. Все личные медицинские книжки хранят в медицинских пунктах частей.

8. При переводе водолаза на службу в другую часть или командировании его в учебное заведение личную медицинскую книжку пересылают вместе с личным делом.

9. При увольнении водолаза в запас личную медицинскую книжку водолаза ВМФ выдают на руки вместе с личной книжкой водолаза.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(К ст.10)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗОВ ВОЗДУХА, ДЫХАТЕЛЬНЫХ

ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ, РЕГЕНЕРАТИВНЫХ И ПОГЛОТИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

1. Анализ воздуха

Общие положения

1. Инструкция устанавливает порядок отбора проб и проведения анализов воздуха, подаваемого компрессорными установками для дыхания водолазов, их регистрации и оценки на содержание следующих вредных веществ:

диоксида углерода;

оксида углерода;

оксидов азота;

углеводородов (суммарно в пересчете на углерод).

Анализ воздуха, подаваемого компрессорными установками для дыхания водолазов, в соответствии с данной Инструкцией проводят:

а) в местах проведения водолазных работ: перед началом спусков на глубины более 60 м;

перед приготовлением дыхательных газовых смесей с использованием сжатого воздуха;

б) в химических лабораториях службы РХБ защиты флота (40 ГНИИ МО РФ) - специалисты лабораторий:

через каждые три месяца эксплуатации компрессорных установок;

перед началом эксплуатации вновь установленных или отремонтированных компрессоров, воздушных магистралей и баллонов.

3. Для определения содержания диоксида углерода применяют:

комплекс аналитический газовый водолазный КАГВ (МЕКВ.413311.002 ТУ-ЛУ) на кораблях, судах и береговых объектах, имеющих водолазное оборудование для спусков, а также в химических лабораториях;

прибор газового анализа на диоксид углерода ПГА-ДУМ (ТУ 2.067-74) или корабельный газоанализатор переносной на диоксид углерода КГП-ДУ (ТУ 2.145-78), а также прибор газового анализа на вредные примеси ПГА-ВПМ (ТУ 2.065-74) или корабельный газоанализатор переносной на вредные примеси КГП-ВП (ТУ 2.147-78) - на кораблях, судах и береговых объектах, имеющих водолазное оборудование для проведения спусков на глубины до 60 м;

газоанализатор переносной химический ручного действия ГХП-100 (ГОСТ 6329-74) или КГА-1-1 (ТУ 92.891.006-90) - на кораблях, судах и береговых объектах, имеющих водолазное оборудование для проведения спусков на глубины свыше 60 м;

газоанализатор химический лабораторный ГХЛ (ГОСТ 7018-75) или КГА-1-1 (ТУ 92.891.006-90) - в химических лабораториях.

4. Для определения содержания в воздухе оксида углерода, оксидов азота и углеводородов (суммарно в пересчете на углерод) используется прибор газового анализа вредных примесей ПГА-ВПМ (ТУ 2.065-74) или КГП-ВП (ТУ 2.147-78) в комплекте с индикаторными трубками.

Характеристики индикаторных трубок приведены в табл.1.

Таблица 1

Характеристика индикаторных трубок

|

Марка |

Технические условия |

Определяемое вещество |

Пределы измерения, мг/м |

Срок годности, лет |

Цвет маркировочного кольца |

|

ИТМ-ДУ-М |

ГЯ.2030.00.00.000ТУ |

Диоксид углерода |

0,2х10 |

1,5 |

Два фиолетовых кольца |

|

ИТМ-ДУ-Б |

ГЯ.2031.00.00.000ТУ |

То же |

0,8х10 |

1,5 |

Одно фиолетовое кольцо |

|

ИТМ-2А |

С-2.002.000ТУ |

Оксид углерода |

5-50 |

4 |

Черный |

|

ИТМ-1Б |

С-2.001.000ТУ (ТУ 2.001-72) |

Оксиды азота |

0,2-5 (0,0002-0,005) |

1,5 |

Красный |

|

ИТМ-5 |

С-2.004.000ТУ (ТУ 2.004-72) |

Бензин, керосин |

50-500 (0,05-0,5) |

4 |

Коричневый |

|

ТО-1 |

С-2.006.000ТУ (ТУ 2.006-72) |

Окислительная трубка |

- |

1,5 |

Не имеет маркировки, в трубке находится ампула с KМnО |

5. Для отбора проб воздуха на анализ в местах проведения водолазных работ используются нетоксичные резиновые камеры.

6. Для отбора проб воздуха на анализ в химических лабораториях используются малолитражные баллоны по ГОСТ 949-73 объемом не более 2 л.

Подготовка средств газового контроля и отбора проб к проведению анализа воздуха

7. Подготовка к работе средств газового контроля проводится в соответствии с техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации приборов ПГА-ДУМ (1Д2.840.032ТО) или КГП-ДУ (Ра2.840.086ТО), а также с учетом требований ГОСТ 5439-76 (Газы горючие природные и искусственные. Метод определения объемной доли компонентов на комплектах для газовых анализов типа КГА).

8. В период подготовки к определению концентрации вредных веществ на приборе ПГА-ВПМ или КГП-ВП проверяется целостность индикаторных трубок визуальным осмотром.

9. Запрещается использование индикаторных трубок с истекшим гарантийным сроком годности. Дата выпуска и гарантийный срок годности указаны на кассете с индикаторными трубками.

10. Подготовка средств отбора проб воздуха осуществляется в следующем порядке. Новые резиновые камеры до начала работ по отбору проб воздуха необходимо вымыть горячим мыльным раствором, промыть водой до удаления мыльного раствора, трижды ополоснуть дистиллированной водой и высушить. После такой обработки камеры готовы к употреблению.

Малолитражные баллоны до начала работы подвергаются осмотру. Проверяются наличие клейма на верхней сферической части баллона, дата изготовления и его фактическая емкость. Содержащийся в них газ выпускается в атмосферу.

Отбор проб воздуха

11. Отбор проб воздуха проводится из расходной магистрали секции баллонов в резиновые нетоксичные камеры с помощью редуктора или вентиля тонкой регулировки любого типа.

Для взятия пробы необходимо часть воздуха из магистрали стравить в атмосферу (продуть магистраль), а камеру промыть воздухом из той же магистрали.

12. Промывка камеры воздухом для анализа проводится путем ее заполнения и выпуска воздуха в атмосферу при сжатии камеры руками. Последнее заполнение камеры следует проводить до распрямления ее внутренних складок. После заполнения анализируемым воздухом камера герметизируется закрытием ее трубки зажимом. Место и время отбора пробы отмечаются на камере мелом.

13. Отбор проб воздуха для доставки его на анализ в химическую лабораторию производится в малолитражные баллоны.

Для взятия пробы необходимо стравить часть воздуха из магистрали в атмосферу и промыть баллон воздухом из этой же магистрали. Промывка малолитражного баллона осуществляется путем заполнения его до рабочего давления в воздушной системе и выпуска отобранного объема воздуха в атмосферу. После промывки проводится заполнение баллона анализируемым воздухом до его рабочего давления. К баллону крепится табличка (бирка) размером 70x100 мм с указанием наименования корабля, судна или части, места, даты и времени отбора проб, а также давления в баллоне и фамилия лица, проводившего отбор пробы воздуха.

Выполнение измерений

14. Определение концентрации диоксида углерода в анализируемом воздухе проводится в соответствии с техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации комплекса аналитического газового водолазного КАГВ (МЕКВ.413311.002 ТУ-ЛУ), приборов ПГА-ДУМ (1Д2.840.032ТО) или КГП-ДУ (Ра2.840.086ТО) и газоанализаторов ГХП-100 (ГХЛ, КГА-1-1) с учетом требований ГОСТ 5439-76 в части определения компонентного состава.

15. Для проведения анализа воздуха на содержание диоксида углерода с помощью прибора ПГА-ДУМ (КГП-ДУ) резиновую трубку волейбольной камеры с пробой воздуха надевают на входной штуцер газовой магистрали прибора, открывают зажим на трубке камеры и выполняют анализ в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации 1Д2.840.032ТО (Ра2.840.086ТО).

16. Определение концентрации диоксида углерода и вредных веществ в анализируемом воздухе на приборе ПГА-ВПМ (КГП-ВП) проводится с помощью следующих индикаторных трубок:

ИТМ-ДУ-М и ИТМ-ДУ-Б на диоксид углерода;

ИТМ-2А на оксид углерода;

ИТМ-1Б в комплекте с трубкой ТО-1 на оксиды азота;

ИТМ-5 (по левой шкале "керосин") на углеводороды (суммарно в пересчете на углерод).

Измерения проводятся в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации 1Д2.840.025ТО.

17. Отсчет полученных концентраций по индикаторным трубкам выполняется с помощью шкал или цветных эталонов, наклеенных на кассеты с индикаторными трубками. В случае искривления верхней границы столбика (кольца) отсчет производится по среднему значению верхней границы окрашенного столбика (кольца).

18. Определение концентраций вредных веществ выполняется последовательно не менее трех раз.

За окончательный результат определения концентрации вредного вещества принимают среднее арифметическое значение из трех проведенных измерений.

19. Допускается одновременное проведение анализа на приборе ПГА-ВПМ из одной резиновой камеры на двух различных индикаторных трубках. В этом случае конец резиновой трубки камеры присоединяется к прибору через металлический тройник.

Регистрация и оценка результатов анализов проб воздуха

20. Воздух, используемый для дыхания водолазов, не должен содержать вредных веществ свыше предельно допустимых концентраций (ПДК), указанных в табл.2.

Таблица 2

Предельно допустимые концентрации (ПДК)

вредных веществ в воздухе для дыхания водолаза

|

Вредное вещество |

Единица измерения |

ПДК |

|

Диоксид углерода |

% объемный |

0,1 |

|

Оксид углерода |

мг/м |

8 (0,008) |

|

Оксиды азота |

мг/м |

0,5 (0,0005) |

|

Углеводороды (в пересчете на углерод) |

мг/м |

50 (0,05) |

Примечание. Величины ПДК указаны для нормальных климатических условий воздуха (температура 298+10 °К (25±1 °С); относительная влажность 65±15%; атмосферное давление 953,3±113,3 кПа (750±85 мм рт.ст.).

21. Результаты анализа воздуха на содержание вредных веществ заносят в формуляр компрессора, Журнал водолазных работ, Журнал учета и анализов воздуха, дыхательных газовых смесей, регенеративных и поглотительных веществ.

22. Если в пробе воздуха обнаружены вредные вещества, концентрация которых выше предельно допустимой, следует выявить и устранить причину загрязнения, сменить сжатый воздух в секциях баллонов и выполнить повторный анализ.

Запрещается использование сжатого воздуха для дыхания водолазов и приготовления дыхательных газовых смесей до устранения причин загрязнения воздуха и снижения содержания вредных веществ в сжатом воздухе секций баллонов до концентраций, не выше предельно допустимых.

23. Заключение о пригодности воздуха для дыхания водолазов дает лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазных спусков.

2. Анализ дыхательных газовых смесей

Общие положения

24. Дыхательные газовые смеси анализируют только на содержание кислорода.

25. Для анализа газовых смесей используют:

комплекс аналитический газовый водолазный КАГВ (МЕКВ.413311.002 ТУ-ЛУ);

газоанализатор ГХП-100 (ГОСТ 6329-74) или КГА-1-1 (ТУ 92.891.006-90) при содержании кислорода в смеси до 21% объемн.;

газоанализатор ГК-1 (ТУ 25-11-1223-76) - при содержании кислорода в смеси более 21%объемн.

В химических лабораториях флотов для анализа газовых смесей на содержание кислорода могут использоваться:

комплекс аналитический газовый водолазный КАГВ (МЕКВ.413311.002 ТУ-ЛУ);

газоанализатор химический ГХЛ (ГОСТ 7018-75) или КГА-1-1 (ТУ 92.891.006-90).

26. Для проведения анализа газовой смеси на газоанализаторе ГХП-100, ГХЛ или КГА-1-1 используют:

раствор едкого калия, который готовят, растворяя 60-70 г едкого калия (ГОСТ 2463-80) в 130-140 мл дистиллированной воды;

раствор пирогаллола "А", который готовят, растворяя в 180 мл дистиллированной воды 25 г пирогаллола "А" (ГОСТ 6408-75) и 35 г едкого калия;

воду дистиллированную (ГОСТ 6709-72);

метиловый оранжевый индикатор (ГОСТ 10816-64), 0,1% раствор;

жидкость запирающую, в качестве которой применяют 22% раствор хлорида натрия (ГОСТ 4233-77) с добавлением нескольких капель серной кислоты или 10% водный раствор серной кислоты, который готовят, растворяя 5,5 мл концентрированной серной кислоты (ГОСТ 4204-77) в 95 мл дистиллированной воды.

Запирающую жидкость подкрашивают, добавляя несколько капель метилового оранжевого индикатора.

27. Для выполнения анализа газовой смеси на газоанализаторе ГК-1 используют:

хлорид аммония (ГОСТ 3773-72);

аммиак водный (ГОСТ 3760, 18% раствор);

аммиачный раствор хлорида аммония, приготовленный из 750 г хлорида аммония, растворенного в 1 л дистиллированной воды с добавлением 1 л 18% раствора аммиака;

проволоку медную круглую электротехническую (ГОСТ 2112-71) типа ММ диаметром 0,8 мм в виде спирали длиной около 10 мм (диаметр витка около 5 мм);

смазку УН (вазелин технический);

воду дистиллированную;

жидкость запирающую - 10% раствор серной кислоты, подкрашенный несколькими каплями метилового оранжевого индикатора.

28. Пробы газовой смеси отбирают в резиновые камеры (ГОСТ 16547-79) через вентили отбора проб.

29. Резиновые камеры для отбора проб газовой смеси оборудуют тройником, на свободные концы которого надевают резиновые трубки длиной 10-12 см с зажимами для присоединения к вентилю отбора проб.

30. Новые резиновые камеры подготавливают к проведению анализа проб газовой смеси в соответствии с п.10.

31. При взятии пробы часть газовой смеси сначала стравливают в атмосферу (вентиль открывают на 1-2 с). Затем резиновую камеру присоединяют к вентилю, трижды промывают исследуемой газовой смесью при открытом вентиле отбора пробы, после чего заполняют до распрямления всех складок.

32. Резиновая камера с пробой газа до проведения анализа должна находиться рядом с газоанализатором 10-15 мин для выравнивания температуры пробы с температурой окружающей среды.

Промежуток времени между отбором пробы и ее анализом не должен превышать 1-1,5 ч.

Работа на газоанализаторе ГХП-100 (КГА-1-1)

Подготовка газоанализатора

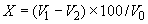

33. Газоанализатор ГХП-100 (рис.1) готовят и проверяют в соответствии с техническим описанием. Все стеклянные части прибора моют хромовой смесью, представляющей собой раствор 10 г бихромата калия (ГОСТ 4220-75) в 190 г концентрированной серной кислоты. Хромовую смесь тщательно смывают водой. На вымытой части бюретки и других частях прибора не должны задерживаться капли воды. Кроме хромовой смеси для мытья прибора можно применять 10% раствор тринатрийфосфата.

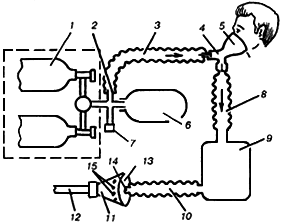

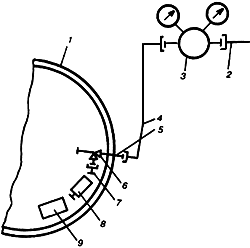

Рис.1. Газоанализатор ГХП-100:

1 - уравнительная склянка; 2 - всасывающе-нагнетательный баллон; 3 - кран для прокачки

сжатым воздухом; 4 - поглотительный сосуд; 5 - резиновый баллон-мешочек; 6 - фильтр;

7 - серповидный клапан; 8 - штуцер; 9 - стеклянный цилиндр; 10 - бюретка; 11 - футляр

В процессе использования газоанализатора загрязненную бюретку промывают непосредственно в приборе. В этом случае при промывке бюретки хромовой смесью резиновую трубку к уравнительной склянке (во избежание ее разъедания) необходимо заменить другой (запасной) трубкой.

34. Старую смазку с кранов снимают марлей, смоченной этиловым спиртом. Затем на пробку наносят тонкий слой смазки (технический вазелин или вакуумная смазка), пробку вставляют в корпус крана и осторожно притирают, вращая ее до тех пор, пока шлиф не станет прозрачным.

35. Собирают прибор и заполняют сосуды растворами реактивов. При сборке фильтр 6 и всасывающий баллон 2 с соединительной трубкой к прибору не присоединяют. Сосуды заполняют растворами реактивов в такой последовательности. Цилиндр 9 бюретки заполняют дистиллированной водой через воронку, вставленную в отверстие пробки. Уравнительную склянку 7 и бюретку 10 заполняют запирающей жидкостью при положении кранов "распределение газов на атмосферу". После заполнения бюретку отключают от атмосферы поворотом крана на патрубке забора пробы.

Поглотительные сосуды 4 заполняют растворами с помощью воронки. При этом первый поглотительный сосуд заполняют раствором едкого калия, а второй - раствором пирогаллола. Залив приблизительно половину поглотительного раствора, кран сосуда переводят на сообщение с бюреткой и, опустив уравнительную склянку, засасывают раствор из приемной камеры в его внутреннюю часть. После этого кран на поглотительном сосуде, уравнительную склянку и уровень запирающей жидкости приводят в исходное положение, вливают оставшуюся часть раствора во внутреннюю часть сосуда, доводя мениск до метки на отростке крана. При этом уровень раствора в нижней части сосуда должен быть 30-40 см.

Внимание! Не допускать попадания раствора пирогаллола "А" в поглотительный сосуд с раствором едкого калия.

36. Краны и соединения проверяют на герметичность, устанавливая уровни растворов реактивов в поглотительных сосудах на метках под краном и уровень запирающей жидкости в бюретке на верхней метке. При нахождении уравнительной склянки в нижнем положении указанные уровни растворов реактивов и запирающей жидкости в бюретке должны оставаться постоянными.

37. Каждую вновь приготовленную порцию щелочного раствора пирогаллола "А" десятикратно проверяют атмосферным воздухом, перемещая 50 мл воздуха из бюретки в поглотительный сосуд. После пересчета содержание кислорода в воздухе должно быть не менее 20% объемн.

Порядок измерений

38. Для проведения анализа резиновую камеру с анализируемой смесью присоединяют к газоанализатору. В измерительную бюретку набирают около 100 мл газа, бюретку отключают от камеры поворотом крана 7 и газ вытесняют в атмосферу через другой штуцер крана. Для исключения влияния находящейся в распределительной коробке газовой среды на анализ пробы забирать газ в бюретку и вытеснять его в атмосферу необходимо 2-3 раза.

39. При заборе газа в бюретку нельзя допускать подсоса воздуха из атмосферы. Пробу газовой смеси из резиновой камеры в измерительную бюретку нужно забирать плавно для исключения задержки капель запирающей жидкости в узкой части бюретки.

40. В бюретку отбирают 100 мл газа, используя для измерения объема правую градуированную шкалу. Объем газа в бюретке измеряют по истечении 1 мин после набора газа по нижнему мениску уровня жидкости в бюретке, уравнивая при этом его с уровнем жидкости в уравнительной склянке.

41. Перед определением кислорода в исследуемой пробе газа необходимо освободиться от содержащихся в ней кислотных компонентов. Для этого газ из бюретки с помощью уравнительной склянки 2-3 раза перемещают в первый поглотительный сосуд с раствором едкого калия и обратно. Поглощенный объем газа замеряют по левой шкале бюретки. Полное поглощение кислотных компонентов определяется постоянством объема газа  между двумя последними отсчетами.

между двумя последними отсчетами.

42. Содержание кислотных компонентов определяют по уменьшению объема газа в бюретке, при установлении уровня раствора в первом поглотительном сосуде в первоначальное положение (до меток под краном), при положении запирающей жидкости в бюретке и уравнительной склянке на одном уровне.

Каждый замер газа производят по истечении 1 мин времени, необходимого для стекания жидкости со стенок сосуда.

43. После определения кислотных компонентов оставшийся в бюретке газ переводят в поглотительный сосуд с раствором пирогаллола "А".

44. Для полного поглощения кислорода раствором пирогаллола "А" делают 5-7 прокачиваний при свежем растворе, 10-14 при частично отработанном растворе.

45. После поглощения кислорода замеряют объем оставшегося газа  .

.

46. Поглотители заменяют по мере снижения скорости поглощения компонентов газа. Раствор пирогаллола "А" в приборе ГХП-100 (КГА-1-1) заменяют свежим после проведения 280-300 анализов при содержании кислорода в пробе до 2% и после проведения примерно 50 анализов при содержании кислорода в пробе до 21% объемн.

Обработка результатов

47. Объемную долю кислорода  в анализируемом газе (в процентах) вычисляют по формуле

в анализируемом газе (в процентах) вычисляют по формуле

,

,

где  - объем газа в бюретке после поглощения кислотных компонентов, мл;

- объем газа в бюретке после поглощения кислотных компонентов, мл;

- объем газа в бюретке после поглощения кислорода, мл;

- объем газа в бюретке после поглощения кислорода, мл;

- объем газа, взятый в бюретку для анализа, мл.

- объем газа, взятый в бюретку для анализа, мл.

48. За результат измерения принимают среднее арифметическое двух последовательных определений, расхождение между которыми не превышает 0,2%.

49. Используя газоанализатор КГА-1-1 или ГХП-100, необходимо соблюдать технику безопасности при работе со щелочами и кислотами. Растворы реактивов, попавшие на открытые участки кожи и слизистые оболочки, смывают большим количеством пресной воды.

Работа на газоанализаторе ГК-1

Подготовка газоанализатора

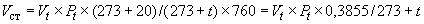

50. Газоанализатор ГК-1 (рис.2) готовят и проверяют в порядке, указанном в паспорте АКГ.2.840.001Пс и в пп.33 и 34 настоящего Приложения.

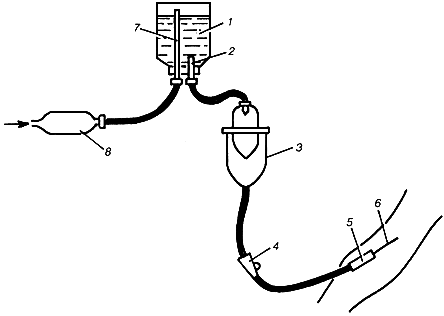

Рис.2. Газоанализатор ГК-1:

1 - уравнительная склянка; 2 - штатив; 3, 4 - поглотительная пипетка;

5, 6 - капиллярные стеклянные трубки; 7, 8 - отростки крана;

9 - двухходовой кран; 10 - бюретка; 11, 12 - резиновые трубки

51. Цилиндрическую часть пипетки 3 заполняют на 3/4 объема медными спиралями и закрывают пробкой. Уравнительную склянку 1 и бюретку 10 заполняют запирающей жидкостью. Бюретку заполняют до верхнего конца правого отростка 8 крана 9 при положении его "на атмосферу". Кран устанавливают в нейтральное положение и опускают уравнительную склянку 1. Пипетку заливают аммиачным раствором через воронку, соединенную резиновой трубкой с узким концом шарообразной части пипетки.

52. Залив часть аммиачного раствора в пипетку, переводят кран 9 в положение "на пипетку" и засасывают раствор в цилиндрическую часть.

53. Кран 9 устанавливают в положение "на атмосферу" и заполняют бюретку запирающей жидкостью до верхнего конца правого отростка 8 крана.

54. Операцию по заполнению пипетки аммиачным раствором повторяют до заполнения им цилиндрической части пипетки, капиллярных трубок 5 и 6 и отростка 7 крана 9. При этом раствор в шаровой части пипетки не должен превышать 1/4 его объема.

55. Кран устанавливают "на атмосферу", заполняют бюретку запирающей жидкостью и переводят кран в нейтральное положение.

56. Заполненный прибор проверяют на герметичность по постоянству уровня жидкости в бюретке при закрытом кране и нижнем положении уравнительной склянки.

57. Резиновую камеру с анализируемой смесью присоединяют к отростку 8 крана 9 газоанализатора и отбирают 100 мл газа. Объем газа в бюретке измеряют через 1 мин по нижнему мениску уровня жидкости в бюретке, совмещая его с уровнем жидкости в уравнительной склянке.

Порядок измерений

58. Поворотом крана соединяют бюретку с пипеткой и, поднимая уравнительную склянку, вытесняют анализируемую смесь из бюретки в цилиндрическую часть пипетки. После заполнения проходного отверстия крана запирающей жидкостью кран переводят в нейтральное положение. Для лучшего поглощения кислорода прибор осторожно встряхивают несколько раз. Поворотом крана соединяют бюретку с пипеткой и, медленно опуская уравнительную склянку, переводят в бюретку непоглощенный остаток пробы газа до тех пор, пока аммиачный раствор полностью не заполнит проходное отверстие двухходового крана. Кран закрывают, через 1 мин замеряют объем газа в бюретке.

59. Измерение проводят по нижнему мениску жидкости в бюретке, совмещая его с уровнем жидкости в уравнительной склянке.

60. Деление, соответствующее уровню жидкости в бюретке, показывает в анализируемой смеси объемную долю кислорода в процентах. Операцию по поглощению кислорода повторяют.

61. Анализ заканчивают, если после повторного поглощения изменение объема анализируемого газа не превышает 1% при содержании кислорода в анализируемой смеси от 16 до 75% об. и 0,05% об. при содержании кислорода от 90 до 100% об.

62. За результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух определений.

63. Аммиачный раствор в пипетке заменяют при появлении в нем желтого осадка или после 20-30 анализов при содержании кислорода в анализируемой смеси от 90 до 95% об.

64. После заполнения прибора свежим раствором рекомендуется проделать 2-3 анализа, не делая отсчета.

65. Работая с газоанализатором ГК-1, необходимо соблюдать технику безопасности при работе со щелочами и кислотами. Растворы реактивов, попавшие на открытые участки кожи и слизистые оболочки, смывают большим количеством пресной воды.

3. Анализ регенеративных и поглотительных веществ

Общие положения

66. Для регенерации газовой среды в изолирующих дыхательных аппаратах (ИДА) используют гранулированные и пластинчатые регенеративные вещества на основе надперекиси калия KО . Процесс регенерации газовой среды может быть представлен в следующем виде:

. Процесс регенерации газовой среды может быть представлен в следующем виде:

2KО +Н

+Н О=2KОН+1,5О

О=2KОН+1,5О +14,2 ккал;

+14,2 ккал;

2KОН+СО =K

=K СО

СО +Н

+Н О+35 ккал;

О+35 ккал;

2KО +Н

+Н О+СО

О+СО =K

=K СО

СО +Н

+Н О+1,5О

О+1,5О +49,2 ккал.

+49,2 ккал.

К снаряжению регенеративных патронов допускают регенеративные вещества, содержащие кислорода не менее 130 л/кг и диоксида углерода - не более 20 л/кг.

67. В качестве поглотителя диоксида углерода используют химический поглотитель известковый (ХП-И) (ГОСТ 6755-88Е).

Процесс поглощения диоксида углерода может быть представлен в виде:

Са(ОН) +СО

+СО =СаСО

=СаСО +Н

+Н О+19 ккал;

О+19 ккал;

2NaOH+СО =Na

=Na CO

CO +Н

+Н О+28 ккал.

О+28 ккал.

К использованию допускают поглотитель с насыщенностью диоксида углерода не более 20 л/кг.

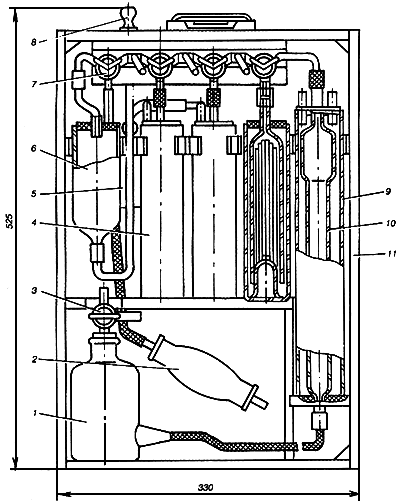

68. Для анализа регенеративного вещества на содержание кислорода и диоксида углерода и поглотителя на содержание диоксида углерода применяется кальциметр (рис.3).

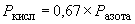

Рис.3. Кальциметр:

1 - цилиндр; 2 - отводная трубка; 3 - подставка; 4 - кран; 5 - воронка; 6 - бюретка; 7 - мантия;

8 - пробка; 9 - реакционный сосуд с пробиркой; 10 - зажим пружинный; 11 - кран; 12 - склянка с тубусом

69. При проведении анализов на кальциметре используют:

1% раствор сернокислого кобальта (ГОСТ 4462-78);

соляную кислоту (ГОСТ 3118-77), разбавленную дистиллированной водой в пропорции 1:1;

хромовую смесь - раствор 10 г бихромата калия (ГОСТ 4220-75) в 150 мл концентрированной серной кислоты или 10% раствор тринатрийфосфата;

жидкость запирающую - 22% раствор хлорида натрия (ГОСТ 4233-77) с добавлением нескольких капель серной кислоты или 10% раствор серной кислоты - раствор 5,5 мл концентрированной серной кислоты (ГОСТ 4204-77) в 95 мл дистиллированной воды;

воду дистиллированную (ГОСТ 6709-72).

Запирающую жидкость подкрашивают несколькими каплями метилового оранжевого индикатора.

Подготовка к проведению анализа

70. Кальциметр готовят и проверяют в соответствии с техническим описанием. Все стеклянные части прибора моют хромовой смесью или 10% раствором тринатрийфосфата. Хромовую смесь тщательно смывают водой. На вымытых частях кальциметра не должны задерживаться капли воды. Вымытые части прибора высушивают.

71. Старую смазку с кранов снимают марлей, смоченной этиловым спиртом. Затем на пробку наносят тонким слоем свежую смазку (технический вазелин или вакуумную смазку), пробки вставляют в корпус крана и осторожно притирают, вращая до тех пор, пока шлиф не станет прозрачным.

72. Собирают прибор и заполняют запирающей жидкостью цилиндр 1 и бюретку 6. Бюретку заполняют до верхней круговой отметки, обозначенной цифрой 0, через цилиндр при закрытом кране 11 и положении крана 4 "на атмосферу". После заполнения бюретку отсоединяют от атмосферы поворотом крана 4.

73. Осторожно открывают кран 11 и перепускают примерно половину жидкости цилиндра 1 в склянку с тубусом 12.

74. В мантию 7 бюретки наливают дистиллированную воду через воронку 5, вставленную в отверстие пробки.

75. Заполненный прибор проверяют на герметичность. При нахождении склянки с тубусом 12 в нижнем положении при открытом кране 11 уровень запирающей жидкости в бюретке должен оставаться постоянным.

Отбор проб на анализ

76. Пробы на анализ гранулированного регенеративного вещества или химического поглотителя отбирают из каждого вновь вскрываемого барабана. Пробы пластинчатого регенеративного вещества отбирают из одной банки в партии (ящике).

77. Из трех различных мест барабана отбирают не менее трех проб по 20-30 г, помещают в герметично закрывающуюся стеклянную банку с биркой, на которой указывают наименование вещества, номер барабана, дату и время отбора пробы. Пробы отбирают фарфоровой ложкой (шпателем).

78. Для одного анализа берут 1 г вещества (8-10 зерен), взвешенного с точностью до 0,01 г.

Проведение анализа

Анализ регенеративного вещества

79. Анализ регенеративного вещества выполняют сначала на содержание в нем кислорода, а затем - диоксида углерода.

Навеску вещества помещают в сухой реакционный сосуд 9 с пробиркой, в которую осторожно пипеткой заливают 10 мл 1% раствора сернокислого кобальта для определения содержания кислорода.

80. Реакционный сосуд 9 закрывают пробкой 8 с отводной трубкой и соединяют его с бюреткой 6 поворотом крана 4. Кран 11 поворачивают на соединение цилиндра 1 со склянкой с тубусом 12 и проверяют герметичность кальциметра. Постоянство уровня запирающей жидкости в бюретке в течение 5 мин свидетельствует о герметичности прибора.

81. Реакционный сосуд наклоняют до полного выливания раствора реактива из пробирки на навеску анализируемого вещества. Для обеспечения полноты разложения вещества реакционный сосуд периодически встряхивают.

82. Выделяющийся газ вытесняет запирающую жидкость из бюретки 6 в цилиндр 1 и склянку с тубусом 12.

83. После окончания реакции взаимодействия вещества с раствором реактива и выравнивания температур газа в реакционном сосуде и окружающем воздухе (примерно через 10-15 мин) замеряют объем выделившегося газа. О выравнивании температур газа в реакционном сосуде и окружающей среде судят по прекращению изменения уровня жидкости в бюретке 6.

84. Для измерения объема выделившегося газа устанавливают одинаковый уровень запирающего раствора в склянке с тубусом 12, цилиндре 1 и бюретке 6 и снимают отсчет выделившегося газа по нижнему мениску жидкости в бюретке.

85. Содержание диоксида углерода в регенеративном веществе определяют из той же пробы, из которой определяли содержание кислорода. Для этого отсоединяют реакционный сосуд с пробиркой 9 от кальциметра, осторожно пипеткой заливают в пробирку 10 мл соляной кислоты, разбавленной дистиллированной водой в пропорции 1:1.

86. Бюретку кальциметра заполняют запирающей жидкостью до нулевой отметки с помощью склянки с тубусом 12.

87. Далее проделывают все операции по пп.80-86.

Анализ поглотительного вещества

88. Навеску вещества помещают в сухой реакционный сосуд с пробиркой 9, в которую осторожно пипеткой заливают 10 мл соляной кислоты, разбавленной дистиллированной водой в пропорции 1:1.

89. Анализ поглотительного вещества на содержание диоксида углерода делают в последовательности, указанной в пп.80-86.

Обработка результатов

90. Содержание (л/кг) кислорода или диоксида углерода вычисляют по формуле

,

,

где  - объем выделившегося газа (кислорода или диоксида углерода) при стандартных условиях (

- объем выделившегося газа (кислорода или диоксида углерода) при стандартных условиях ( =20 °С,

=20 °С,  =760 мм рт.ст.), см

=760 мм рт.ст.), см ;

;

- навеска вещества, г.

- навеска вещества, г.

При проведении анализа в условиях, отличных от стандартных, объем выделившегося газа рассчитывают по формуле

*,

*,

где  - объем газа, выделившегося из навески вещества, см

- объем газа, выделившегося из навески вещества, см ;

;

- атмосферное давление во время проведения анализа, мм рт.ст.;

- атмосферное давление во время проведения анализа, мм рт.ст.;

- температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

- температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

__________________

* Формула соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

91. За окончательный результат анализа по количеству кислорода и диоксида углерода в регенеративном веществе и диоксида углерода в поглотительном веществе принимают среднее арифметическое значение результатов анализов трех проб, взятых из разных мест.

Техника безопасности при работе с регенеративными и поглотительными веществами

92. Регенеративные и поглотительные вещества при длительном хранении и перевозках измельчаются и содержат много пыли. Для удаления пыли эти вещества перед зарядкой в патроны и регенерационные установки необходимо просеивать через сито с ячейками размером 1 мм . Просеивать следует на открытом воздухе с учетом направления ветра, чтобы пыль не попадала на открытые части тела, или в помещениях с оборудованной вытяжной вентиляцией. Во время просеивания регенеративных веществ и поглотителей диоксида углерода личный состав должен использовать марлевую повязку.

. Просеивать следует на открытом воздухе с учетом направления ветра, чтобы пыль не попадала на открытые части тела, или в помещениях с оборудованной вытяжной вентиляцией. Во время просеивания регенеративных веществ и поглотителей диоксида углерода личный состав должен использовать марлевую повязку.

93. Во избежание разъедающего действия щелочи на кожные покровы рук регенеративные вещества и поглотители диоксида углерода на сито и в патроны засыпают совком. При работе с этими веществами следует надевать резиновые перчатки. Так как регенеративные вещества и поглотители диоксида углерода реагируют с влагой, то перед зарядкой патроны и регенеративные установки должны быть хорошо просушены. Для удаления пыли, образовавшейся при засыпке вещества, заряженные патроны продувают сжатым воздухом, применяя те же меры предосторожности.

94. Оставшиеся в барабанах после зарядки патронов и регенеративных установок регенеративные и поглотительные вещества должны храниться в специальных емкостях, герметичность которых обеспечивается плотно закрывающимися крышками. Использованные регенеративные и поглотительные вещества выбрасывают за борт в открытом море. Хранение их на судне запрещается. Регенеративное и поглотительное вещество из каждого вновь открытого барабана анализируют на содержание в нем кислорода и диоксида углерода.

95. При использовании пластинчатого регенеративного вещества допускается проведение контрольного анализа одной из банок партии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

(К ст.10)

ЖУРНАЛ

УЧЕТА И АНАЛИЗОВ ВОЗДУХА, ДЫХАТЕЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ

СМЕСЕЙ, РЕГЕНЕРАТИВНЫХ И ПОГЛОТИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

(образец)

|

Начат |

20 ___ |

г. |

||||

|

Окончен |

20 ___ |

г. |

||||

1. Данные анализов воздуха

|

|

|

Содержание вредных веществ |

|

| ||||

|

N п/п |

Дата проведения анализа |

Место отбора пробы |

Диоксид углерода, % об. |

Оксид углерода, мг/м |

Оксиды азота, мг/м |

Углеводороды, мг/м |

Фамилия |

Заключение |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

| ||||||||

2. Учет и анализы дыхательных газовых смесей

|

|

|

Номера баллонов со смесью |

Заводские номера баллонов с газами |

|

Расчетный состав смеси, % |

|

Первый анализ |

Второй анализ |

Третий анализ |

|

| ||||||||||||

|

N п/п |

Дата при- |

Поряд- |

Заводс- |

Кисло- |

Ге- |

Азот или воздух |

Номера групп судовых балло- |

Кисло- |

Ге- |

Азот или воздух |

Давление смеси, МПа (кгс/см |

Фами- |

Дата прове- |

Содер- |

Фами- |

Дата прове- |

Содер- |

Фами- |

Дата прове- |

Содер- |

Фами- |

Заклю- |

Дата исполь- |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

|

|

|||||||||||||||||||||||

Примечание. В графе 5 указывают заводские номера транспортных баллонов, используемых для приготовления кислородно-азотно-гелиевой смеси путем динамического смешивания. В графе 8 указывают номера групп (секций) баллонов с воздухом, использованным для предварительного приготовления смеси.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

(К ст.13)

ТАБЛИЦЫ РЕЖИМОВ ДЕКОМПРЕССИИ ВОДОЛАЗОВ ПОСЛЕ СПУСКОВ

НА МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ГЛУБИНЫ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ

1. Таблицы 1-5 режимов декомпрессии предназначены для предупреждения декомпрессионной болезни у водолазов после спусков в морских условиях (водоемах, озерах, реках) на глубины до 60 м, а также после тренировочных водолазных спусков в барокамерах под избыточным давлением до 0,6 МПа (6 кгс/см ). Таблица режимов 6 предназначена для предупреждения декомпрессионной болезни у водолазов и медицинского состава после тренировочных спусков в барокамере под избыточным давлением 0,8 МПа (8 кгс/см

). Таблица режимов 6 предназначена для предупреждения декомпрессионной болезни у водолазов и медицинского состава после тренировочных спусков в барокамере под избыточным давлением 0,8 МПа (8 кгс/см ) и 1,0 МПа (10 кгс/см

) и 1,0 МПа (10 кгс/см ).

).

Каждая таблица включает набор режимов декомпрессии, соответствующих конкретным условиям водолазного спуска. Содержание таблиц режимов декомпрессии отражает глубину спуска, экспозицию на грунте, время перехода с равномерной скоростью на первую остановку, глубину остановок и время выдержек на остановках, состав газовых смесей, применяемых для дыхания водолазов на грунте и на различных этапах декомпрессии, интервал времени между погружениями.

При тренировочных спусках водолазов и медицинского состава в барокамерах, а также при проведении декомпрессии водолазов на поверхности в условиях барокамер значение граф "Глубина спуска" и "Глубина остановок", указанные в таблицах, необходимо приравнивать к соответствующим давлениям в барокамерах из расчета: каждые 10 м глубины соответствуют давлению 0,1 МПа (1 кгс/см ).

).

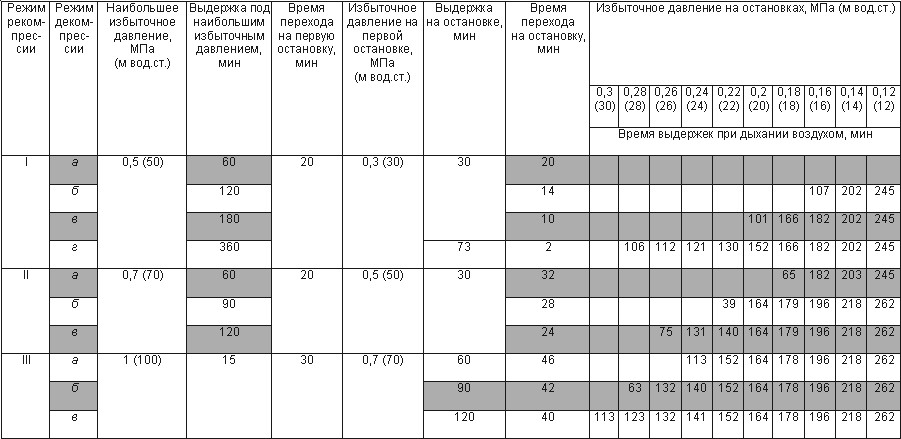

2. В таблице 1 приведены рабочие режимы декомпрессии водолазов при спусках на глубины 10-60 м с применением для дыхания воздуха и кислорода.

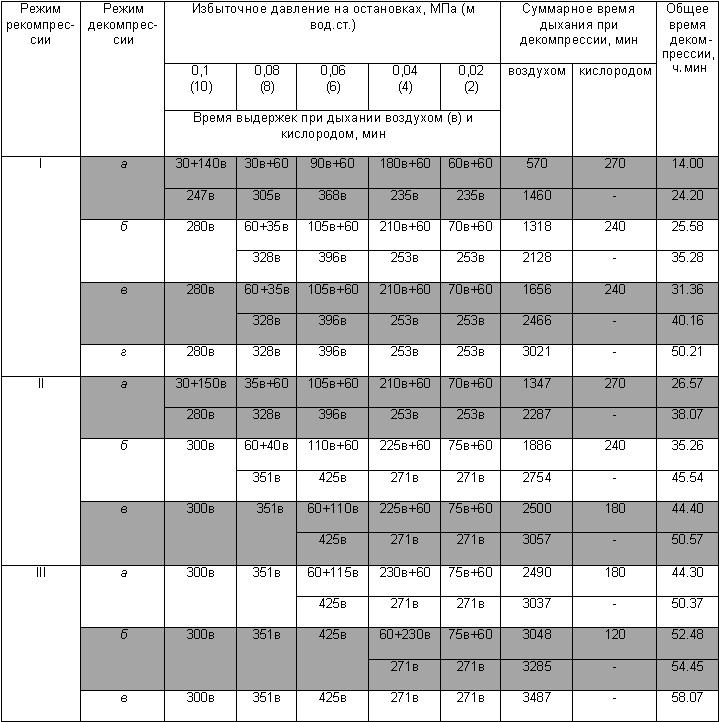

В таблице 2 приведены рабочие режимы декомпрессии водолазов при повторных спусках на глубины 10-60 м с применением для дыхания воздуха и кислорода.

В таблице 3 приведены аварийные режимы декомпрессии водолазов с применением для дыхания воздуха при спусках на глубины 10-60 м, которые используются только после фактической аварийной задержки водолазов на грунте свыше экспозиций, указанных в таблицах 1, 2.

В таблице 4 приведены рабочие режимы декомпрессии водолазов при спусках на глубины 12-60 м в условиях высокогорья с применением для дыхания воздуха и кислорода.

В таблице 5 приведены рабочие режимы декомпрессии водолазов при спусках на глубины 21-45 м с применением для дыхания 40% кислородно-азотной смеси и кислорода.

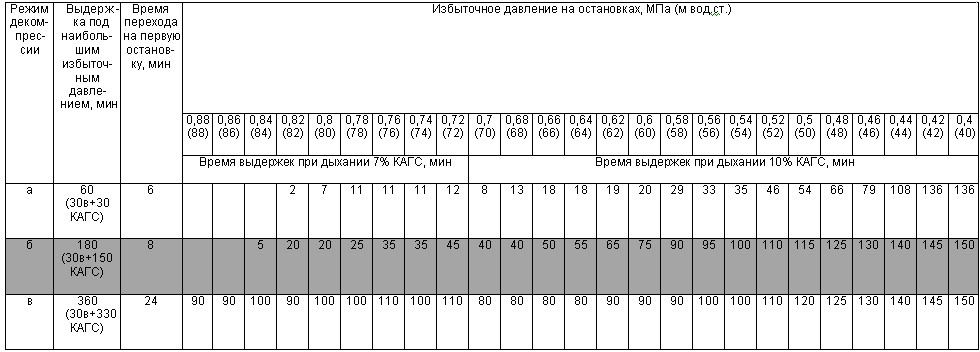

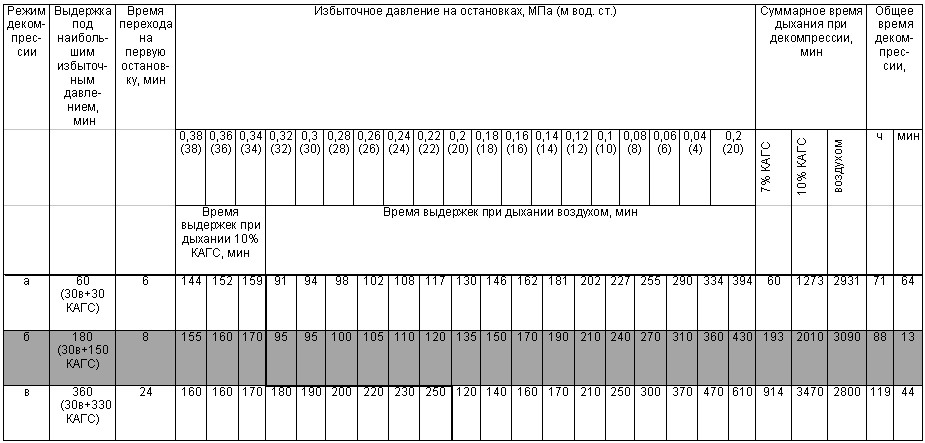

В таблице 6 приведены режимы декомпрессии при тренировочных спусках водолазов и медицинского состава в барокамерах на глубины 80 и 100 м с применением для дыхания воздуха.

3. Для каждого водолазного спуска режим декомпрессии выбирают отдельно, исходя из конкретных условий данного водолазного спуска: глубины погружения, экспозиции водолаза на грунте, состава газовых смесей, используемых для дыхания водолаза.

Скорость погружения под воду (компрессии в барокамере) должна составлять 10-20 м/мин в зависимости от опыта и самочувствия водолазов. Экспозиция на грунте исчисляется с начала погружения водолаза под воду (начало повышения давления в барокамере) до начала подъема водолаза с грунта (начало снижения давления в барокамере).

Если фактическая глубина спуска или время пребывания на грунте не совпадают со значениями глубины или времени, указанными в соответствующей таблице, их округляют в сторону большего режима.

4. Режимы декомпрессии, выбранные в соответствии с требованиями пп.2-3, считаются основными. Режимы, расположенные в таблицах на столбец вправо (на строчку ниже) от основных, считаются удлиненными и применяются при спусках малотренированных и предрасположенных к декомпрессионной болезни водолазов, а также при неблагоприятных условиях водолазных спусков.

Малотренированными считают водолазов, проходящих первоначальную отработку, а также водолазов, предыдущий спуск которых проводился более 60 суток назад.

Предрасположенными к декомпрессионной болезни считают водолазов, неоднократно перенесших декомпрессионную болезнь после спусков с точным соблюдением режимов декомпрессии, или водолазов, которые при тестовом погружении были отнесены к группе неустойчивых. Неблагоприятными условиями водолазных спусков являются низкая температура воды у поверхности (ниже 10 °С), атмосферное давление воздуха менее 745 мм рт.ст. и выполнение тяжелой работы на грунте.

Если при проведении водолазных спусков в наличии два и более неблагоприятных фактора, то тогда выбирается режим декомпрессии на два столбца вправо (на две строчки ниже) от основного.

Режим декомпрессии определяется отдельно для каждого спускающегося водолаза.

5. Декомпрессия водолазов проводится с точным соблюдением глубин остановок, времени выдержек на остановках и состава дыхательных газовых смесей, предусмотренных для данного режима декомпрессии.

Время, затрачиваемое на переход водолаза с остановки на остановку (1 мин), учитывается как время выдержки на очередной остановке. Точность удержания глубин (давления) должна быть ±1 м. Выход с последней остановки на поверхность должен занимать не более 1-3 мин.

При кислородной декомпрессии время выдержки на остановке учитывается с момента окончания кислородной промывки водолазного снаряжения, а при декомпрессии в барокамере - с момента включения на дыхание в кислородный дыхательный аппарат (в расчет принимается время, затрачиваемое на выполнение кислородной промывки). При кислородных выдержках продолжительностью менее 3 мин время дыхания кислородом исчисляется с начала кислородной промывки. Кислородные промывки не должны увеличивать время выдержек на остановках. Дыхание кислородом менее 3 мин на остановках может проводиться только при смешанной декомпрессии в условиях барокамер.

При проведении кислородной декомпрессии по таблицам 1, 2, 4 время выдержек на кислороде указано в скобках полужирным шрифтом.

Запрещаются любые нарушения установленного режима декомпрессии.

6. Если при подъеме по режиму декомпрессии водолаз пропустил одну или две остановки, его необходимо как можно быстрее (до трех минут) погрузить на глубину, расположенную на одну остановку глубже первой, указанной в выбранном режиме. На этой глубине водолаза выдерживают 5 мин и дальнейшую декомпрессию проводят по удлиненному режиму (время подъема, повторного погружения и пребывания на грунте засчитывается как время экспозиции на грунте).

Если водолаз пропустил все остановки и всплыл на поверхность, то его необходимо вновь погрузить на грунт (при наличии возможности перевести в барокамеру), выдержать 5 мин, а затем поднимать по удлиненному режиму декомпрессии (время подъема, повторного погружения и пребывания на грунте засчитывается как время экспозиции на грунте). Если у водолаза появились признаки декомпрессионной болезни, то его помещают в барокамеру и проводят лечебную рекомпрессию.

7. Таблицы 1, 2, 4, 5 кроме обычной декомпрессии водолаза под водой можно применять при проведении декомпрессии на поверхности в барокамере. Декомпрессия на поверхности в барокамере может применяться во всех случаях спусков водолазов на глубины до 44 м, а также при спусках на глубины более 44 м при экспозиции на грунте не свыше 20-25 мин. При превышении указанного времени пребывания на грунте на глубине более 44 м данные таблицы применяются только при неблагоприятных условиях пребывания водолаза под водой с обязательным проведением по окончании декомпрессии профилактической оксигенобаротерапии (см. табл.3 приложения 7).

Декомпрессия на поверхности в барокамере предусматривает безостановочный подъем водолаза с допустимой глубины на поверхность, быстрое (в течение 3-5 мин) освобождение его от водолазного снаряжения в условиях нормального давления и продолжение декомпрессии в барокамере.

Время выдержек для наибольших глубин остановок, с которых водолаза можно поднимать на поверхность для декомпрессии в барокамере, в таблицах 1, 2, 4, 5 отмечено звездочкой. Подъем производят после окончания выдержки на данной остановке. Подъем водолаза на поверхность возможен также с любой другой остановки, меньшей по глубине, отмеченной звездочкой, имеющейся в режиме декомпрессии.

Исходное давление, создаваемое в барокамере при декомпрессии на поверхности, должно соответствовать глубине остановки, с которой водолаз был поднят на поверхность. Время выдержки под этим давлением 10 мин.

Если применяется режим декомпрессии с глубиной первой остановки 6 м и менее, для декомпрессии на поверхности водолаза поднимают прямо с грунта. Декомпрессию в этом случае проводят по принятому режиму (без предварительной выдержки).

8. Таблица 2 используется при необходимости проведения повторного спуска водолаза после декомпрессии с учетом выбранного интервала между погружениями: 30-119 мин, 120-359 мин и 360 мин и более. Повторные погружения разрешаются на глубины, отличающиеся от первого спуска как в большую, так и в меньшую сторону.

К повторным спускам допускаются только устойчивые к декомпрессионной болезни водолазы после проведения медицинского осмотра.

Число погружений в течение 12 ч не должно превышать четырех спусков на глубины до 20 м и двух спусков на глубины до 60 м, включая время декомпрессии и интервал между погружениями. Последующие спуски под воду разрешаются не ранее чем через 24 ч после окончания декомпрессии при отсутствии жалоб (признаков переутомления) у водолазов.

Минимальный перерыв между повторными спусками должен составлять 30 мин. При повторных погружениях на глубины более 40 м минимальный интервал между спусками должен быть не менее 2 ч.

Пример. Проводился водолазный спуск на глубину 34 м с экспозицией на грунте 60 мин и общим временем декомпрессии 1 ч 27 мин (использовалась таблица 1). Через 1 ч возникла необходимость повторного спуска на ту же глубину. Время работы на грунте 20 мин. Перерыв между спусками 60 мин. Учитывая эти данные, используют таблицу 2 для интервала между погружениями 30-119 мин. Выбран режим декомпрессии водолаза для глубины 34 м с экспозицией 20 мин, общее время декомпрессии составит 1 ч 21 мин.

Таблица 1

Рабочие режимы декомпрессии водолазов при спусках на

глубины 10-60 м с применением для дыхания воздуха и кислорода

|

Глубина 10-12 м |

Экспозиция на грунте, мин | ||||

|

60 |

120 |

180 |

240 | ||

|

Время перехода на 1 ост., мин |

1 |

1 |

1 |

1 | |

|

Время выдержек, мин, на глубинах остановок, м |

6 |

- |

- |

2 (1) |

4 (2) |

|

4 |

- |

2 (1) |

3 (2) |

4 (2) | |

|

2 |

2 (1) |

2 (1) |

3 (2) |

6 (3) | |

|

Время дыхания кислородом, мин |

1 |

2 |

5 |

7 | |

|

Общее время декомпрессии, |

|||||

|

ч |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) | |

|

мин |

03 (02) |

05 (03) |

09 (06) |

15 (08) | |

|

Глубина 14 м |

Экспозиция на грунте, мин | |||

|

60 |

120 |

180 | ||

|

Время перехода на 1 ост., мин |

1 |

1 |

1 | |

|

Время выдержек, мин, на глубинах остановок, м |

8 |

- |

2 (1)* |

3 (2)* |

|

6 |

- |

2 (1) |

4 (2) | |

|

4 |

2 (1) |

3 (2) |

4 (2) | |

|

2 |

2 (1) |

4 (2) |

6 (3) | |

|

Время дыхания кислородом, мин |

2 |

6 |

9 | |

|

Общее время декомпрессии, |

||||

|

ч |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) | |

|

мин |

05 (03) |

12 (07) |

18 (10) | |

|

Глубина 16 м |

Экспозиция на грунте, мин | |||||||

|

40 |

50 |

60 |

90 |

120 |

150 |

180 | ||

|

Время перехода на 1 ост., мин |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 | |

|

Время выдержек, мин, на глубинах остановок, м |

10 |

- |

- |

- |

- |

2 (1)* |

3 (2)* |

4 (2)* |

|

8 |

- |

- |

- |

2 (1)* |

3 (2) |

3 (2) |

4 (2) | |

|

6 |

- |

- |

2 (1) |

3 (2) |

3 (2) |

4 (2) |

5 (3) | |

|

4 |

2 (1) |

2 (1) |

2 (1) |

4 (2) |

5 (3) |

5 (3) |

6 (3) | |

|

2 |

2 (1) |

2 (1) |

2 (1) |

5 (3) |

6 (3) |

7 (4) |

8 (4) | |

|

Время дыхания кислородом, мин |

2 |

2 |

3 |

8 |

11 |

13 |

14 | |

|

Общее время декомпрессии, |

||||||||

|

ч |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) | |

|

мин |

05 (03) |

05 (03) |

07 (04) |

15 (9) |

20 (12) |

23 (14) |

28 (15) | |

|

Глубина 18 м |

Экспозиция на грунте, мин | |||||||

|

40 |

50 |

60 |

90 |

120 |

150 |

180 | ||

|

Время перехода на 1 ост., мин |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 | |

|

Время выдержек, мин, на глубинах остановок, м |

12 |

- |

- |

- |

- |

2 (1)* |

4 (2)* |

7 (4)* |

|

10 |

- |

- |

- |

3 (2)* |

3 (2) |

5 (3) |

9 (5) | |

|

8 |

- |

- |

2 (1)* |

3 (2) |

4 (2) |

5 (3) |

10 (5) | |

|

6 |

- |

2 (1) |

2 (1) |

4 (2) |

4 (2) |

7 (4) |

12 (6) | |

|

4 |

2 (1) |

3 (2) |

3 (2) |

5 (3) |

6 (3) |

8 (4) |

15 (8) | |

|

2 |

2 (1) |

2 (1) |

4 (2) |

6 (3) |

7 (4) |

12 (6) |

20 (10) | |

|

Время дыхания кислородом, мин |

2 |

4 |

6 |

12 |

14 |

22 |

38 | |

|

Общее время декомпрессии, |

||||||||

|

ч |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) | |

|

мин |

06 (04) |

08 (05) |

12 (07) |

22 (13) |

27 (15) |

42 (23) |

14 (39) | |

|

Глубина 20 м |

Экспозиция на грунте, мин | ||||||||||||||

|

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 |

80 |

90 |

100 |

110 |

120 |

150 |

180 | ||

|

Время перехода на 1 ост., мин |

2 |

2 |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 | |

|

Время выдержек, мин, на глубинах остановок, м |

14 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

4 |

8 |

|

12 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2 (1)* |

3 (2)* |

3 (2)* |

3 (2)* |

4 (2)* |

7 (4)* |

11 | |

|

10 |

- |

- |

- |

- |

- |

2 (1)* |

3 (2)* |

3 (2) |

3 |

4 |

4 |

4 (2) |

7 |

13 | |

|

8 |

- |

- |

- |

- |

2 (1)* |

2 |

3 |

4 (2) |

4 |

4 |

5 |

4 (2) |

9 |

16 | |

|

6 |

- |

- |

2 |

2 (1) |

3 |

4 |

4 (2) |

5 |

5 |

5 |

6 (3) |

11 (6) |

18 | ||

|

4 |

- |

2 |

2 (1) |

2 |

3 (2) |

4 |

5 |

6 (3) |

6 |

7 |

7 |

7 (4) |

13 (7) |

23 (12) | |

|

2 |

2 |

3 |

3 (2) |

3 |

4 (2) |

5 |

7 |

7 (4) |

8 |

9 |

9 |

9 (5) |

18 (9) |

31 (16) | |

|

Время дыхания кислородом, мин |

1 |

3 |

3 |

4 |

6 |

9 |

13 |

14 |

16 |

17 |

18 |

18 |

35 |

58 | |

|

Общее время декомпрессии, |

|||||||||||||||

|

ч |

0 |

0 |

0 (0) |

0 |

0 (0) |

0 |

0 |

0 (0) |

0 |

0 |

0 |

0 (0) |

1 |

2 | |

|

мин |

04 (03) |

07 (05) |

07 (05) |

08 (05) |

12 (07) |

17 (10) |

23 (14) |

27 (15) |

30 (17) |

33 (18) |

34 (19) |

35 (19) |

10 (40) |

01 (07) | |

|

Глубина 22 м |

Экспозиция на грунте, мин | ||||||||||||

|

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 |

80 |

90 |

100 |

110 |

120 | ||

|

Время перехода на 1 ост., мин |

2 |

2 |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 | |

|

Время выдержек, мин, на глубинах остановок, м |

14 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2 |

4 |

5 |

5 |

|

12 |

- |

- |

- |

- |

- |

2 (1)* |

3 (2)* |

4 (2)* |

5 (3)* |

5 (3)* |

5 (3)* |

6 (3)* | |

|

10 |

- |

- |

- |

- |

2 (1)* |

3 (2) |

3 (2) |

4 (2) |

5 (3) |

6 (3) |

6 (3) |

7 (4) | |

|

8 |

- |

- |

- |

2 (1)* |

3 (2) |

3 (2) |

4 (2) |

5 (3) |

5 (3) |

6 (3) |

7 (4) |

8 (4) | |

|

6 |

- |

2 (1) |

2 (1) |

3 (2) |

4 (2) |

4 (2) |

5 (3) |

6 (3) |

7 (4) |

8 (4) |

9 (5) |

9 (5) | |

|

4 |

- |

2 (1) |

3 (2) |

3 (2) |

4 (2) |

5 (3) |

6 (3) |

7 (4) |

8 (4) |

10 (5) |

11 (6) |

12 (6) | |

|

2 |

3 (2) |

3 (2) |

3 (2) |

4 (2) |

6 (3) |

7 (4) |

8 (4) |

9 (5) |

12 (6) |

14 (7) |

15 (8) |

16 (8) | |

|

Время дыхания кислородом, мин |

2 |

4 |

5 |

7 |

10 |

14 |

16 |

19 |

23 |

25 |

29 |

30 | |

|

Общее время декомпрессии, |

|||||||||||||

|

ч |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

1 (0) | |

|

мин |

05 (04) |

09 (06) |

10 (07) |

13 (08) |

20 (11) |

25 (15) |

30 (17) |

36 (20) |

45 (26) |

54 (30) |

59 (35) |

04 (36) | |

|

Глубина 24 м |

Экспозиция на грунте, мин | ||||||||||||

|

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 |

80 |

90 |

100 |

110 |

120 | ||

|

Время перехода на 1 ост., мин |

2 |

2 |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 | |

|

Время выдержек, мин, на глубинах остановок, м |

16 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2 |