- USD ЦБ 03.12 30.8099 -0.0387

- EUR ЦБ 03.12 41.4824 -0.0244

|

Краснодар:

|

погода |

Курсы

Индексы

- DJIA 03.12 12019.4 -0.01

- NASD 03.12 2626.93 0.03

- RTS 03.12 1545.57 -0.07

П-864-88

-------------------

Гидропроект

ПОСОБИЕ

по проектированию судоходных шлюзов к СНиП 2.06.07-87

"Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные

и рыбозащитные сооружения"

УТВЕРЖДЕНО Главным инженером института Новожениным В.Д. 28 июня 1988 г.

Ответственный исполнитель разработки Б.П.Петухов

СОГЛАСОВАНО

Начальник технического отдела института Н.А.Соничев

Рекомендовано к изданию комиссией технического совета института "Гидропроект" им. С.Я.Жука.

Пособие по проектированию судоходных шлюзов к главе СНиП 2.06.07 "Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения". (Гидропроект им. С.Я.Жука Минэнерго СССР, Гипроречтранс Минречфлота РСФСР, ЛИВТ Минречфлота РСФСР).

Содержит основные положения, рекомендации и примеры расчета, использование которых целесообразно при проектировании всех сооружений и устройств, связанных с судоходными шлюзами.

Пособие включает текст СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения" в той его части, которая содержит требования по проектированию судоходных шлюзов.

Пособие предназначено для инженерно-технических работников проектных, научно-исследовательских и эксплуатационных организаций, занимающихся проектированием и эксплуатацией судоходных шлюзов.

Настоящее Пособие распространяется на проектирование вновь возводимых и реконструируемых судоходных шлюзов и подходов к ним, располагающихся на внутренних водных путях и их приморских окончаниях.

Настоящим Пособием надлежит пользоваться с учетом требований глав СНиП и других нормативных документов, а также требований Государственных стандартов, санитарных норм и правил техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пособие составлено в развитие той части главы СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения", которая относится к судоходным шлюзам.

Текст СНиП 2.06.07-87, приводимый в Пособии, отмечен на полях вертикальной чертой и его пункты, формулы, таблицы, рисунки имеют двойную нумерацию: в начале по Пособию, а затем в скобках - по СНиП.

Пособие по кругу рассматриваемых вопросов шире, чем соответствующая ему часть СНиП, и содержит разделы, не вошедшие в нее, но подлежащие учету при разработке проектов судоходных шлюзов.

Кроме того, к пунктам СНиП даются пояснения по их применению, отдельные положения главы СНиП, сформулированные в сжатом виде, расшифровываются посредством текстового и графического материалов. Приводятся примеры расчета для наиболее типичных случаев, встречающихся в практике проектирования.

Данное Пособие составлено в развитие Руководства по проектированию судоходных шлюзов к СНиП II-55-79, которое утратило свою силу в связи с утверждением СНиП 2.06.07-87.

Пособие составляли: разделы 1-7 - институт "Гидропроект" им. С.Я.Жука Минэнерго СССР (инженеры Г.Ф.Ильюшенков, З.В.Кузнецова, Б.П.Петухов, Н.П.Пентко), институт "Гипроречтранс" Минречфлота РСФСР (к.т.н. В.Э.Даревский, инженер Р.П.Степанов); Ленинградский институт водного транспорта (ЛИВТ) Минречфлота РСФСР (проф. В.В.Баланин); раздел 8 - НИС "Гидропроекта" (к.т.н. Г.Ф.Онипченко); раздел 9 - НИС "Гидропроекта" (к.т.н. И.С.Ронжин); раздел 10 - институт "Гидропроект" (инженеры Г.Ф.Ильюшенков, З.В.Кузнецова, Б.П.Петухов; раздел 11 - МИСИ им. Куйбышева (д.т.н. А.В.Михайлов, к.т.н. С.Н.Левачев), НИС "Гидропроекта" " (к.т.н. А.В.Нефедов), Ленгидропроект (инженер А.И.Ромм); разделы 12, 14 - институт "Гидропроект" (инженеры Я.Н.Ветухновский, М.С.Соколов); раздел 13 - институт "Гипроречтранс" (инженер Р.П.Степанов); раздел 14 - ЛИВТ Минречфлота РСФСР (проф. В.В.Баланин); разделы 15-17 - институт "Гидропроект" (инженеры Г.М.Новикова, А.Г.Орлов); разделы 18-19 - институт "Гипроречтранс", ЛИВТ (к.т.н. В.Э.Даревский, инженер Р.П.Степанов, проф. В.В.Баланин); раздел 20 - НИС "Гидропроекта" (Е.М.Шехтер); раздел 21 - институт "Гипроречтранс" (инженер Р.П.Степанов).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Согласно СНиП 2.06.01-86 судоходные шлюзы и их сооружения подразделяются на постоянные и временные. К временным относятся шлюзы или их сооружения, используемые только в период строительства и ремонта постоянных сооружений.

Примером временных шлюзов могут служить шлюзы в гидроузлах, предназначенные для пропуска судов и плотов только в период строительства и обеспечивающие преодоление ими перепада уровней при промежуточных отметках верхнего бьефа. Временными сооружениями постоянных судоходных шлюзов могут быть причальные и направляющие сооружения, обеспечивающие судоходство через постоянные шлюзы только в период строительства при уровнях ниже постоянных навигационных. К временным сооружениям относятся также перемычки, временные оградительные стенки и дамбы, котлованы и др.

1.2. Согласно СНиП 2.06.01-86 постоянные сооружения судоходных шлюзов в зависимости от их назначения подразделяются на основные и второстепенные. К основным следует относить сооружения, разрушение или повреждение которых приводит к прекращению судоходства или сокращению пропускной способности шлюза.

К второстепенным относятся сооружения, разрушение или повреждение которых не влечет за собой указанных выше последствий.

Основные гидротехнические сооружения судоходных шлюзов:

головы, камеры;

противофильтрационные и дренажные устройства;

сооружения системы питания;

причальные и направляющие сооружения;

подпорные стены, сопрягающие сооружения судоходных шлюзов с другими сооружениями гидроузла и входящие в состав напорного фронта;

подходные каналы.

Второстепенные гидротехнические сооружения судоходных шлюзов:

сопрягающие подпорные стены, не входящие в состав напорного фронта;

струенаправляющие и раздельные стенки и дамбы;

отдельно стоящие служебно-вспомогательные причалы;

другие сооружения, не перечисленные в составе основных гидротехнических сооружений.

|

1.3. (3.2). Классы внутренних водных путей следует назначать в соответствии с ГОСТ 26775-85 и согласовывать с Минречфлотом РСФСР или управлениями речного пароходства союзных республик. |

Как указано в СНиП 2.06.01-86 "Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования", классы гидротехнических сооружений (в том числе и классы сооружений судоходных шлюзов) назначаются в зависимости от возможных последствий их разрушения или нарушения требований эксплуатации.

Последствия разрушения сооружений должны оцениваться с учетом:

наличия в нижнем бьефе, прибрежной или шельфовой зоне городов, населенных пунктов, предприятий и объектов народного хозяйства и т.п.;

наибольшей высоты водоподпорных сооружений и вида грунтов оснований;

объемов и назначения водохранилищ;

обеспечения безопасности плавания судов различного назначения;

геологического, топографического строения района возведения и др.

Последствия нарушения эксплуатации гидротехнических сооружений судоходных шлюзов следует оценивать с учетом ущерба, наносимого народному хозяйству нарушением работы речного транспорта.

1.4. Согласно СНиП 2.06.01-86 класс основных гидротехнических сооружений судоходного шлюза следует принимать по наибольшему его значению, определяемому по табл.1 и 2. Класс второстепенных сооружений определяется по табл.2.

В зависимости от конструкции, высоты и вида грунтов основания класс сооружений назначается по табл.1.

Таблица 1

|

Наименование сооружений |

Виды грунтов основания |

Классы сооружений | ||||

|

|

|

I |

II |

III |

IV | |

|

|

|

Высота сооружений, м | ||||

|

Сооружения судоходных шлюзов, участвующие в создании напорного фронта |

Скальные грунты |

Более 100 |

от 60 |

от 25 |

менее 25 | |

|

|

Песчаные, крупнообломочные и глинистые грунты в твердом и полутвердом состоянии |

Более 50 |

от 25 |

от 10 |

менее 10 | |

|

|

Глинистые, водонасыщенные в пластичном состоянии |

более 25 |

от 20 |

от 10 |

менее 10 | |

Примечание: Высота сооружений принимается равной высоте отдельных конструкций судоходного шлюза (голов, секций камер) в наиболее заглубленной их части. Высота шлюза определяется по разности отметок верха устоев голов или пришлюзовых площадок (исключая парапеты и другие выше расположенные конструкции) и подошвы сооружений (без учета местных заглублений в основание, устройства зуба и т.п.)

В зависимости от последствий нарушения эксплуатации гидротехнических сооружений класс их назначается по табл.2.

Таблица 2

|

Классификационная группа водного пути |

Класс водного пути по ГОСТ 26775-85 |

|

| ||

|

|

|

гарантированная |

средненавига- ционная |

основных |

второ- степенных |

|

Сверхмагистрали |

I-II |

свыше 2,5 |

свыше 2,9 |

II |

III |

|

Магистрали |

III-IV |

свыше 1,5 до 2,5 |

свыше 1,7 до 2,9 |

III |

IV |

|

Местного значения |

V-VII |

менее 1,5 |

менее 1,7 |

III |

IV |

Примечание: Если по гарантированной и средненавигационной глубинам судового хода участок водного пути относится к разным классам, то его следует относить к более высокому из этих классов. Примеры отнесения водного пути к отдельным классификационным группам: сверхмагистрали - водные пути Единой глубоководной системы европейской части СССР; магистрали - Москворецкая система, реки Северский Донец, Ока; водные пути местного значения - реки Маныч, Сох, Цна и др.

1.5. Класс основных гидротехнических сооружений шлюзов, входящих в состав напорного фронта комплексного гидроузла, надлежит устанавливать как для участника, показатели которого соответствуют более высокому классу.

При совмещении двух или нескольких отдельных сооружений различного назначения (например, причальных с оградительными) классы сооружений следует устанавливать по сооружению, соответствующему более высокому классу.

1.6. Если разрушение отдельных сооружений шлюзов может вызвать последствия катастрофического характера для расположенных ниже городов, крупных промышленных предприятий, транспортных магистралей, то класс таких сооружений, определяемый по табл.1, при надлежащем обосновании, допускается повышать в соответствии с масштабом последствий, но не более чем на единицу.

1.7. Временные гидротехнические сооружения шлюзов, как правило, следует относить к IV классу. В случае, если разрушение этих сооружений может вызвать последствия катастрофического характера для строительной площадки, населенных пунктов и предприятий или вызвать значительную задержку возведения основных сооружений объектов I, II классов, они могут бить отнесены, при надлежащем обосновании, к III классу.

1.8. Согласно СНиП 2.06.01-86, обязательное приложение 2, п.8. при пересечении одного гидротехнического сооружения с другими сооружениями более высокого класса повышение класса проектируемого гидротехнического сооружения должно быть обосновано.

1.9. При проектировании судоходных шлюзов необходимо соблюдать требования действующих в стране законодательств по охране природа, а также по охране здоровья строительного, эксплуатационного персонала и населения.

Основные требования к проектированию судоходных шлюзов

1.10. В соответствии с требованиями СНиП 2.06.01-86 тип и конструкцию шлюзов надлежит выбирать в зависимости от величины напора, колебаний уровней воды в бьефах, топографии, климатических и инженерно-геологических условий местности, размера и характера грузопотока, типов и размеров расчетных судов на основе технико-экономических сравнений вариантов и с учетом пропускной способности и удобств эксплуатации шлюзов.

1.11. При проектировании судоходных шлюзов надлежит предусматривать и обеспечивать надежность и удобство эксплуатации сооружений, их надлежащее архитектурное оформление, возможность проведения в дальнейшем ремонтных и восстановительных работ, пожарную безопасность и средства пожаротушения.

1.12. Судоходное шлюзы следует проектировать, рассматривая возможность и технико-экономическую целесообразность совмещения сооружений, выполняющих различные функции, ввода их во временную эксплуатацию до полного завершения строительства, унификации по габаритам, технологическому оборудованию и конструктивному решению.

1.13. Проектирование судоходных шлюзов на приморских окончаниях внутренних водных путей следует вести с учетом специфики условий моря, в том числе гидрологического режима, агрессивности морской воды и биологических факторов.

|

1.14. (3.3). При проектировании на судоходных реках каскада гидроузлов, включающих шлюзы, судоходные глубины, установленные для данного водного пути, необходимо обеспечивать на всем его протяжении в течение всего расчетного срока навигации. | |

|

Обеспечение на отдельных участках судоходных глубин путем дноуглубления или дополнительных попусков воды допускается только при надлежащем обосновании. | |

|

1.15. (3.6.). При проектировании судоходных шлюзов следует рассматривать возможность их использования для пропуска части паводковых расходов с расчетной вероятностью превышения для водных путей менее, % | |

|

сверхмагистральных |

1 |

|

магистральных |

3 |

|

местного значения |

5 |

|

Сбрасываемая через судоходные шлюзы часть паводковых расходов воды должна быть обоснована технико-экономическими расчетами и согласована с Минречфлотом РОФСР или управлениями речного пароходства союзных республик. | |

При технико-экономических расчетах учитываются дополнительные требования и мероприятия, связанные со спецификой работы шлюза как водосброса: дополнительные крепления откосов и дна подходных каналов, усиление и дополнительное закрепление ворот, усиление уплотнений температурно-осадочных швов и др.

Режим сброса и величины усилий, возникающих при этом в конструкциях и механическом оборудовании шлюза, устанавливаются расчетами или гидравлическими лабораторными исследованиями.

Порядок пропуска через шлюзы паводковых расходов должен разрабатываться в проектах и обуславливаться правилами эксплуатации судоходных сооружений гидроузла.

|

1.16. (3.7.). Судоходные шлюзы следует проектировать с учетом возможности продления навигации и обеспечения работы шлюзов при отрицательных температурах воздуха. Для этих целей надлежит осуществлять обогрев основных ворот, закладных частей и стен камер, обеспечивать устройство майн, уборку льда из камер и др. |

1.17. Судоходные шлюзы, предназначенные для строительства в зонах распространения вечномерзлых грунтов, на просадочных и набухающих грунтах и в районах с карстовыми образованиями, надлежит проектировать по индивидуально разработанным техническим условиям, утверждаемым в установленном порядке, с учетом требований СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения".

1.18. Проектирование временных судоходных шлюзов следует производить по рекомендациям настоящего Пособия с учетом временного характера сооружений и условий эксплуатации.

|

1.19. (1.4.). В сооружениях I, II и III классов следует предусматривать установку контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), обеспечивающей проведение натурных наблюдений и исследований как в период строительства, так и в период эксплуатации. |

|

Состав, объем и режимы натурных наблюдений должны определяться программой, включаемой в проект. |

|

В сооружениях IV класса необходимость установки КИА должна быть обоснована. |

|

1.20. (1.3). При проектировании судоходных шлюзов I и II классов, как правило, следует проводить прочностные, гидравлические и другие исследования. Проведение этих исследований для сооружений III и IV классов должно быть обосновано. |

Состав и содержание исследований по шлюзам определяется отдельными техническими условиями.

1.21. При выборе материалов для строительства судоходных шлюзов следует руководствоваться требованиями норм и ГОСТ на материалы, применяемые для речных гидротехнических сооружений, а при возведении их на приморских и морских акваториях также требований, предъявляемых к материалам морских гидротехнических сооружений.

В зависимости от условий эксплуатации сооружений к их материалам должны предъявляться, кроме прочностных, требования по водонепроницаемости, морозостойкости, стойкости против агрессивности воды, кавитационной и износостойкости.

Реконструкция судоходных шлюзов

1.22. Реконструкция судоходных шлюзов производится с целью: увеличения их пропускной способности, модернизации оборудования, восстановления несущей способности основных сооружений и т.п.

1.23. Реконструкция шлюзов, как правило, должна производиться без прекращения ими основных эксплуатационных функций, например в межнавигационный период, а также путем возведения дополнительных ниток.

1.24. При проектировании реконструкции особое внимание следует уделять вопросам разработки технологии и организации работ, обеспечивающих сохранность и надежность существующих сооружений, их максимальное использование, а также окончание работ точно в установленный срок, особенно при выполнении их в течение межнавигационного периода.

Классификация судоходных шлюзов

|

1.25. (3.1). Судоходные шлюзы на внутренних водных путях подразделяются: |

|

по числу камер, расположенных последовательно - на однокамерные, двухкамерные и т.д.; по числу камер, расположенных параллельно - на однониточные, двухниточные и т.д.; по величине напора на камеру - на низконапорные с расчетным напором |

1.26. В однокамерном шлюзе суда преодолевают сразу весь напор на гидроузле.

Для уменьшения времени шлюзования и объема сливной призмы при пропуске судов меньшей длины однокамерные шлюзы выполняются иногда с промежуточной головой.

В двухкамерных и многокамерных шлюзах весь напор гидроузла разбивается на ступени и этим уменьшаются высотные габариты сооружений шлюза. Выбор числа камер в шлюзе производится, в основном, по прочностным характеристикам основания, водохозяйственным и технико-экономическим условиям.

Число ниток определяется грузо- и судооборотом. На выбор числа ниток влияет также необходимость в отдельных случаях специализации одной из них для пропуска определенных типов судов, например, скоростных или плотов.

Строительные материалы

1.27. Для строительства судоходных шлюзов из бетона и железобетона применяется тяжелый бетон, качество которого должно удовлетворять требованиям ГОСТ "Бетон тяжелый. Технические условия". По водонепроницаемости бетон должен удовлетворять требованиям СНиП "Защита строительных конструкций от коррозии".

1.28. В соответствии с требованиями СНиП 2.06.08-87 в зависимости от вида и условий работы сооружений шлюза устанавливаются показатели качества бетона, основными из которых являются следующие:

а) классы бетона по прочности на сжатие;

б) классы бетона по прочности на осевое растяжение;

в) марки бетона по морозостойкости;

г) марки бетона на водонепроницаемости.

К бетону ряда сооружений судоходного шлюза (камеры, системы питания и пр.) предъявляются дополнительные, устанавливаемые в проектах и подтверждаемые экспериментальными исследованиями требования по сопротивляемости истиранию потоком воды с донными взвешенными наносами, стойкости против кавитации.

1.29. При строительстве судоходных шлюзов в комплексе с другими сооружениями гидроузла с целью уменьшения числа проектных марок бетона следует увязывать назначаемые марки бетона шлюза с марками бетонов, принятыми для других сооружений.

Сборные железобетонные элементы и конструкции судоходных шлюзов должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов и ГОСТ.

1.30. Бетон лицевых поверхностей стен камер, устоев голов, направляющих и причальных сооружений в пределах колебаний судоходных уровней воды должен иметь повышенную прочность, стойкость против истирания и ударов, водонепроницаемость, морозостойкость.

Повышение прочности, сопротивления истиранию и плотности бетонных поверхностей может быть достигнуто применением фибробетона, абсорбирующей опалубки и вакуумированием.

1.31. При армировании железобетонных конструкций и элементов судоходных шлюзов следует применять арматуру в соответствии с требованиями СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции", СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений" и действующими ГОСТ.

1.32. Для изготовления металлических конструкций и механизмов судоходных шлюзов (ворот, затворов, их механизмов, причальных приспособлений и т.п.) применяется металл в соответствии с требованиями СНиП "Стальные конструкции".

1.33. При использовании в конструкциях судоходных шлюзов камня, щебня, гравия и песка требования к ним должны соответствовать:

- для камня СНиП "Каменные и армокаменные конструкции";

- для щебня ГОСТ "Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия";

- для гравия ГОСТ "Гравий для строительных работ. Технические условия";

- для крупнозернистых и среднезернистых песков ГОСТ "Песок для строительных работ. Технические условия".

1.34. Строительные материалы для гидроизоляции и заполненения шпонок в деформационных швах принимаются по указаниям нормативных документов на проектирование гидроизоляций и соответствующих ГОСТ, а при отсутствии необходимых указаний - по данным лабораторных исследований.

1.35. Лесоматериалы для отдельных элементов и конструкций шлюза должны соответствовать требованиям СНиП "Деревянные конструкции".

1.36. Разрешается применение новых синтетических материалов в конструкциях судоходных шлюзов и их оборудовании при условии надлежащего обоснования целесообразности использования соответствующих материалов.

1.37. Использование строительных материалов для возведения судоходных шлюзов производится в соответствии с "Техническими правилами по экономному расходованию основных строительных материалов".

1.38. Строительные материалы для зданий (особенно неотапливаемых), возводимых на площадках судоходных шлюзов, и отделки их фасадов и внутренних помещений должны быть долговечными и выбираться с учетом работы их в условиях переменного температурного режима и высокой влажности воздуха.

Для отделки фасадов и внутренних стен не следует применять мелкоштучные облицовочные материалы и штукатурку; рекомендуется использовать стеновые элементы (панели заводского изготовления) с отделочным слоем, а также материалы, обладающие повышенной долговечностью, устойчивостью против коррозии от воздействия атмосферных факторов и надежно закрепляемые на поверхности фасадов и внутренних стен зданий. Отделка фасадов и стен внутренних помещений должна удовлетворять требованиям эстетики.

1.39. При проектировании объектов судоходного шлюза рекомендуется использовать принцип однородности применяемых материалов, что является наиболее конструктивным способом создания ансамбля транспортного комплекса.

1.40. Судоходные шлюзы, проектируемые в районах, где в течение года наблюдаются отрицательные температуры воздуха, должны возводиться из материалов, обеспечивающих их нормальную работу в этих условиях. В частности, металлоконструкции этих шлюзов должны изготовляться из металла спокойных плавок и обладать хладостойкостью.

Состав и объем проектных и изыскательских материалов

1.41. Состав и объем материалов проекта судоходного шлюза определяется для каждой стадии проектирования "Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".

1.42. Состав и объем топографических, инженерно-геологических, гидрологических, производственно-строительных и других изысканий и исследований должен соответствовать требованиям главы СНиП "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения", "Инструкции по инженерным изысканиям для промышленного строительства" и других инструкций по инженерным изысканиям для гидротехнического строительства.

1.43. Материалы проекта судоходного шлюза должны содержать данные по грузообороту и судообороту в створе гидроузла в соответствии с перспективной схемой развития водного транспорта, а также данные о существующих и проектируемых на перспективу судах и плотах на данном водном пути на расчетные сроки.

При отсутствии схемы развития водного транспорта бассейна грузооборот определяется на основании экономических исследований.

2. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ШЛЮЗОВ

|

2.1. (п.1 приложения 2). Данные по типам расчетных судов, грузо- и судообороту (навигационному и среднесуточному в наиболее напряженный период навигации) в створе гидроузла, определяемые на расчетный перспективный срок, следует устанавливать на основании схемы развития водного транспорта бассейна, а при отсутствии ее на расчетный перспективный срок - на основании экономических исследований. |

|

За расчетный перспективный срок принимается: |

|

для шлюзов на сверхмагистральных и магистральных водных путях - 10 лет после начала постоянной эксплуатации; для шлюзов на водных путях местного значения - 5 лет. |

|

Расчетное судно (составы, плот) выбирается по водоизмещению, длине, ширине, осадке, надводному возвышению привального бруса, надводному габариту согласно сетке типов судов, утвержденной Минречфлотом РСФСР или управлениями речного флота союзных республик или другими органами, регулирующими судоходство. |

2.2. Данные о грузопотоках приводятся в виде таблицы, включающей сведения об объемах грузов, проходящих в створе гидроузла в прямом (т.е. обеспечивающем максимальный грузопоток) и обратном направлениях, а также о суммарных объемах грузов.

Данные о пассажиропотоках включают сведения о густоте движения пассажиров в створе гидроузла.

Данные о спортивных и прогулочных судах приводятся как среднесуточное количество их в наиболее напряженный период навигации.

Данные о типах судов приводятся с разбивкой на несамоходные и самоходные, в том числе грузовые теплоходы, танкеры, толкачи, буксиры, пассажирские суда водоизмещающие и скоростные (на подводных крыльях, на воздушной подушке, полуглиссирующие и т.д.), плоты и т.д.

Характеристики судов при этом должны включать сведения, перечень которых приведен в пункте 2.1.

Наряду с данными о существующих судах должны быть приведены данные о судах намечаемых для использования на водном пути после его реконструкции, составах, в частности секционных, учитывая, что именно последние, пропускаемые через шлюзы без переформирования, обеспечивают возможность заметного повышения производительности труда и экономии трудовых ресурсов.

2.3. (п.2 приложения 2). Навигационный судооборот определяется по направлениям вверх и вниз отдельно груженых и порожних судов различных типов: самоходных и несамоходных, пассажирских и грузопассажирских, плотоводов, технического флота, шлюзуемых секций плотов и др.

Распределение навигационного объема перевозок грузов по видам флота производятся на основе разработанной проектной схемы освоения грузопотоков с учетом расстановки по линиям переходящего остатка существующего флота и флота нового пополнения.

Количество единиц флота каждого типа устанавливается как частное от деления объема груза, перевозимого судами рассматриваемого типа, на грузоподъемность судна и коэффициент использования грузоподъемности судов данного типа. При выборе типов судов следует учитывать партионность груза, рекомендации по использованию тех или иных судов для перевозки соответствующих родов грузов.

Навигационный судооборот по пассажирскому флоту устанавливается на основе перечня пассажирских линий на перспективу с учетом частоты отправления судов по линиям.

Далее путем сопоставления объема грузов, необходимых к перевозке по прямому и обратному направлениям, выявляется тоннаж порожняка. При этом учитывается, что все суда, проходящие в одном направлении, должны в дальнейшем вернуться и опять проследовать через шлюз, возвращаясь за очередной партией грузов. При выполнении расчета необходимо также учитывать, что плоты перемещаются по реке или водному пути лишь в одну сторону, а плотоводы, следующие легкачом, обычно не требуют специального времени на шлюзование и пропускаются совместно с другим флотом.

Далее необходимо иметь в виду, что суда, в которых перевозятся нефтепродукты (за исключением нефтерудовозов), могут загружаться в одном направлении, а обратно следуют порожними, если нет нефтепродуктов обратного направления.

Возможность обратной загрузки сухогрузного тоннажа устанавливается на основе разработанной укрупненной проектной схемы освоения грузопотоков с учетом "Правил перевозок грузов".

При определении навигационного судооборота должны также учитываться буксирный и рейдовый флот и суда сторонних организаций.

|

2.4. (п.3 приложения 2). Среднесуточный судооборот в наиболее напряженный период навигации по каждому виду перевозок определяется как отношение навигационного судооборота к длительности навигации, сут, умноженное на коэффициент неравномерности подхода судов и плотов к шлюзам, принимаемый по данным анализа проектируемого судооборота. При отсутствии таких данных коэффициент неравномерности допускается принимать: для судов 1,3; плотов 1,7. |

|

Длительность навигации, сут, устанавливается с учетом ее продления при отрицательных температурах воздуха органами, регулирующими судоходство на внутренних водных путях. |

В отдельных случаях, при отсутствии данных о коэффициенте неравномерности подхода судов и плотов к шлюзам, коэффициент неравномерности, необходимый для определения среднесуточного судооборота в наиболее напряженный период навигации по виду перевозок на судоходных реках, устанавливается для каждого рода грузов по отчетным данным за последние три года как отношение количества груза, проходящего через створ гидроузла в наиболее напряженный месяц навигации, к среднемесячному в разрезе всей навигации количеству данного груза, проходящего через тот же створ. Перевозки грузов в месячном разрезе устанавливаются по статистике на речном транспорте.

На реках, становящихся судоходными в результате возведения гидроузла или каскада гидроузлов, коэффициенты неравномерности устанавливаются в результате анализа грузооборота и выявления реально возможных сроков поступления грузопотока наибольшей интенсивности к створу гидроузла. При образовании в результате сооружения гидроузла выше створа его крупного водохранилища с тяжелым ветро-волновым режимом и наличием туманов, полученные указанным выше способом коэффициенты неравномерности поступления судов к створу гидроузла в разрезе навигации должны быть увеличены умножением на коэффициент, учитывающий метеорологические факторы, который может быть определен в зависимости от прогноза волнового режима водохранилища и состава флота, подлежащего эксплуатации к расчетному сроку.

2.5. (п.4 приложения 2). Общее число шлюзований в сутки следует определять как сумму шлюзований транспортного флота (включая плоты) и двух пар шлюзований для сверхмагистральных и магистральных водных путей и одной пары - для водных путей местного значения для пропуска технического флота.

Для выполнения расчетов по определению необходимого количества шлюзований в сутки надлежит определить состав судов, подлежащих размещению в камере за одно шлюзование.

При сооружении гидроузла в каскаде уже действующих на реке гидроузлов, как правило, размеры камеры шлюза такого гидроузла принимаются аналогичными уже существующим. На основании этих размеров нетрудно установить число судов, в разных сочетаниях, которые могут быть размещены в данной камере. Выбор возможных сочетаний судов на одно шлюзование производится с учетом общего количества судов тех или иных типов, а также плотов, подлежащих пропуску через шлюз. При этом следует учитывать, что одновременное шлюзование судов и плотов не допускается также, как и шлюзование судов с нефтегрузами первой категории совместно с другими судами.

При возведении гидроузла, являющегося первым на данной реке, назначение числа подлежащих одновременному шлюзованию судов производится на основании размеров камеры, обеспечивающих пропуск одиночного самоходного грузового судна с наибольшими плановыми габаритами или баржи с толкачем с наибольшими габаритами в плане.

Количество шлюзований, требуемое для обеспечения расчетного судооборота, определяется исходя из этих габаритов камеры и сопоставляется с числом возможных шлюзований через данный шлюз (см. п.2.6. настоящего Пособия). Если количество требуемых шлюзований превышает возможности шлюза принятых в первом приближении габаритов, следует рассматривать шлюз с камерой увеличенных габаритов или две нитки шлюзов. Выбор между этими двумя вариантами должен быть сделан с учетом намечаемого способа организации перевозок в отдельных судах или составах. Поскольку, кроме отдельных случаев, перевозка в составах является более эффективной и производительной, как правило, следует принимать однониточный шлюз, рассчитанный на шлюзование двух одиночных расчетных судов или расчетного состава из двух или более барж с толкачем. Исключением может быть случай, когда шлюз рассчитан на круглогодовое плаванье и основным типом флота являются грузовые теплоходы смешанного река-море плавания. При этом создается возможность в периоды относительно менее интенсивного судоходства выводить одну или другую нитку из эксплуатации для проведения необходимых ремонтных работ. Наконец, такая схема имеет несколько большую пропускную способность и более надежна.

2.6. (п.5 приложения 2).

При определении возможного количества шлюзований следует исходить из следующих предпосылок.

|

Пропуск судна производится через шлюз при одностороннем или двустороннем шлюзовании. |

|

Время цикла одностороннего шлюзования определяется продолжительностью следующих операций: ввод судов в шлюз, учалка судов, закрытие ворот, наполнение или опорожнение камеры, открытие ворот, вывод судов из шлюза, закрытие ворот, опорожнение или наполнение камеры, открытие ворот. |

|

Время цикла двустороннего шлюзования определяется продолжительностью следующих операций: ввод судов в шлюз, учалка судов, закрытие ворот, наполнение или опорожнение камеры, открытие ворот, вывод судов из шлюза, ввод судов в шлюз, учалка судов, закрытие ворот, наполнение или опорожнение камеры, открытие ворот, вывод судов из шлюза. |

|

Для многокамерного шлюза во всех случаях добавляется операция по переводу судов из одной камеры шлюза в другую. |

При установлении продолжительности цикла шлюзования надлежит руководствоваться требованиями "Правил пропуска судов, составов и плотов через шлюзы внутренних судоходных путей", установленных Минречфлотом РСФСР.

|

2.7. (п.6 приложения 2). Время на учалку судна в шлюзе для всех судов, за исключением скоростных, следует принимать 2 мин, для скоростных судов - 0,5 мин.

| |||

|

Таблица 3 (1) | |||

|

Шлюзуемый объект |

Средняя скорость движения, м/с | ||

|

|

вход |

выход |

Переход из одной камеры в другую |

|

Скоростные суда |

2,0 |

3,0 |

1,50 |

|

Самоходные суда |

1,0 |

1,4 |

0,75 |

|

Толкаемые составы |

0,9 |

1,2 |

0,75 |

|

Буксируемые составы |

0,7 |

1,0 |

0,60 |

|

Плоты |

0,6 |

0,6 |

0,50 |

|

При одновременном шлюзовании нескольких судов длину пути движения следует определять по судну, которое входит в камеру шлюза и выходит из нее последним. | |||

Время, необходимое этому судну с момента открытия ворот до входа в камеру включает помимо времени движения время ожидания начала движения, т.к. последнее судно (как и другие суда, за исключением первого) должно выждать пока впереди или рядом стоящее судно (в камере) не продвинется на расстояние, обеспечивающее безопасность судоходства. Расстояние, обеспечивающее безопасность судоходства, может быть принято равным длине последнего или любого другого (кроме первого) ожидающего начала движения судна.

Время ожидания начала движения для последнего судна с момента открытия ворот определяется прохождением расстояния, равного сумме длин всех последовательно входящих в камеру судов, кроме его собственной длины.

|

При переходе из камеры в камеру длина пути движения принимается равной длине камеры и промежуточной головы шлюза.

при двустороннем движении судов

где: |

При пропуске через шлюз плотов и отсутствии специализированной нитки для этих целей необходимо учитывать затраты времени на траление и очистку камеры от топляков при каждом переходе от пропуска серии плотов к пропуску судов. Количество таких операций в сутки должно устанавливаться с учетом количества подлежащих пропуску плотоединиц и числа рейсов пассажирского флота, проходящего шлюз по жесткому расписанию и требующего соответствующей подготовки камеры.

При расчете пропускной способности многокамерного шлюза с числом камер более двух необходимо принимать схему серийного шлюзования с числом пропусков до трех судов (группы судов) одного направления в серии, если этому не препятствует необходимость пропуска пассажирского флота.

Пример определения пропускной способности шлюза

Исходные данные.

Однониточный однокамерный шлюз с размерами в плане 300x37 м и глубиной на пороге 5,5 м.

Напор на шлюзе - 15 м.

Система питания - распределительная.

Ворота верхней головы - плоские, высота перекрываемого отверстия 8 м.

Ворота нижней головы - двустворчатые.

Среднесуточный судооборот в наиболее напряженный период навигации, а также состав флота, подлежащего пропуску через шлюз, принимается в соответствии табл.4.

Таблица 4

|

|

|

Грузо- подъем- ность судна в |

|

|

|

Суммарная грузоподъ- емность груженых судов в т | |||

|

|

|

|

в пря- мом направ- лении |

в обрат- ном направ- лении |

в пря- мом направ- лении |

в обрат- ном направ- лении |

в пря- мом направ- лении |

в обрат- ном направ- лении |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

1 |

Грузовой теплоход проекта 1565 |

5000 |

7 |

1 |

- |

6 |

7 |

7 |

40000 |

|

2 |

Грузовой теплоход проекта 1565М |

5500 |

4 |

2 |

- |

2 |

4 |

4 |

33000 |

|

3 |

Грузовой теплоход проекта 576 |

2000 |

6 |

1 |

- |

5 |

6 |

6 |

14000 |

|

4 |

Грузовой теплоход проекта 613 |

2360 |

3 |

1 |

- |

2 |

3 |

3 |

9440 |

|

5 |

Секционный состав 1787 |

7500 |

3 |

1 |

- |

2 |

3 |

3 |

30000 |

|

6 |

Секционный состав Р-156 |

10000 |

4 |

2 |

- |

2 |

4 |

4 |

60000 |

|

7 |

Нефтеналивная баржа проекта Р-43 |

9200 |

5 |

- |

- |

5 |

5 |

5 |

46000 |

|

|

|

|

32 |

8 |

- |

24 |

32 |

32 |

232440 |

|

8 |

Буксир-толкач проекта 749 |

- |

|

|

|

|

4 |

4 |

|

|

9 |

Буксир-толкач проекта 758 |

- |

|

|

|

|

8 |

8 |

|

|

10 |

Пассажирское судно |

- |

|

|

|

|

3 |

3 |

|

Плотовые перевозки не предусматриваются.

Предусматриваются две пары шлюзований технического флота, что требует 0,7x4=2,8 часа в сутки. На шлюзование транспортных судов остается 23-2,8=20,2 часа.

Продолжительность навигации - 200 сут.

Коэффициент неравномерности - 1,3.

Средневзвешенный коэффициент использования грузоподъемности судов - 0,8.

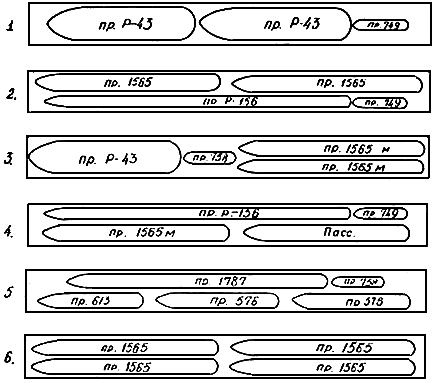

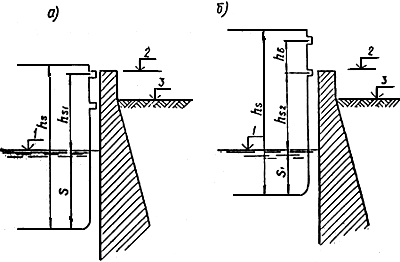

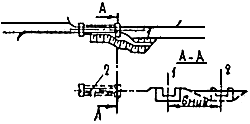

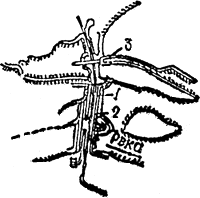

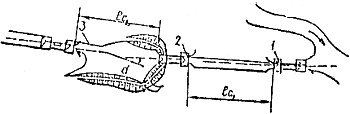

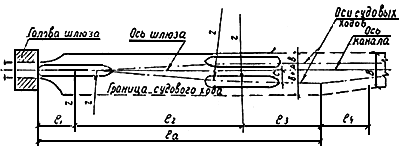

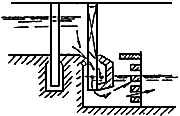

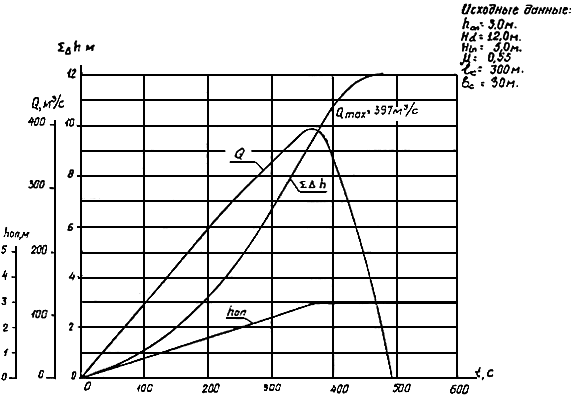

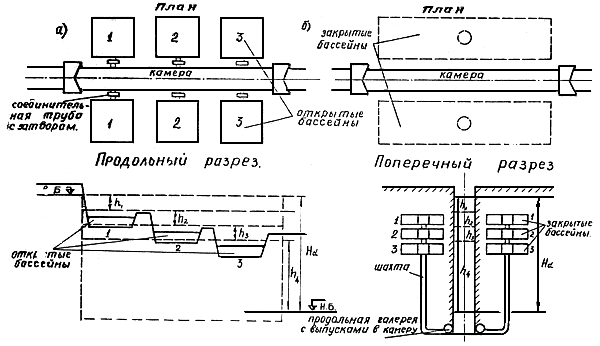

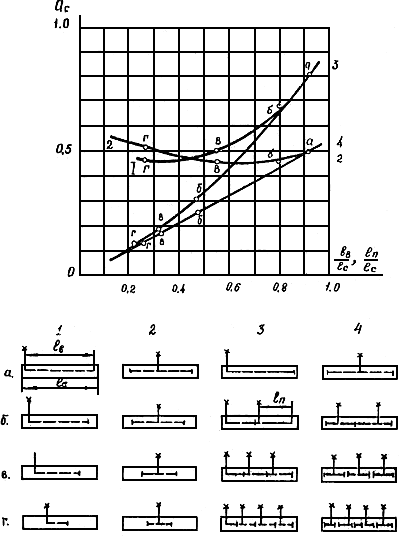

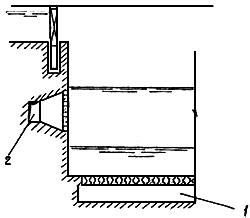

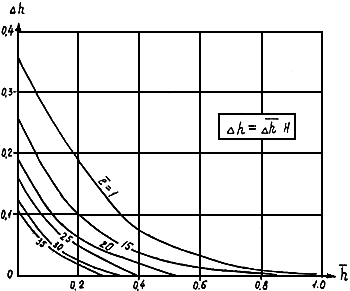

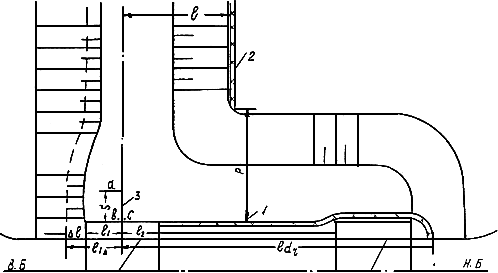

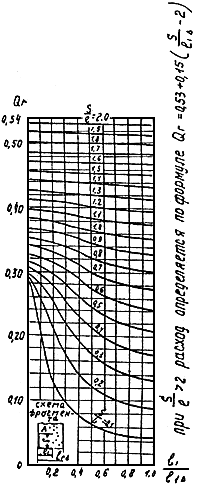

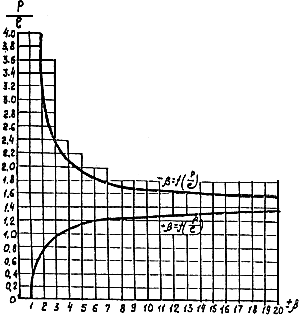

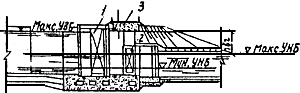

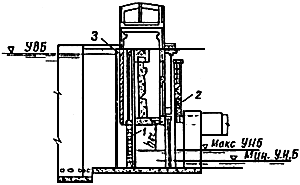

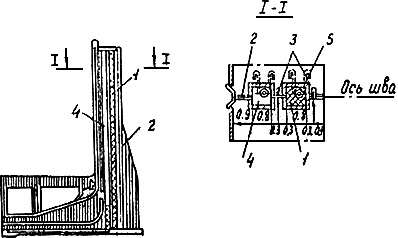

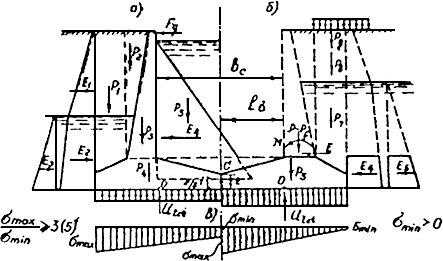

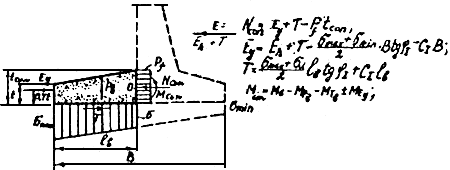

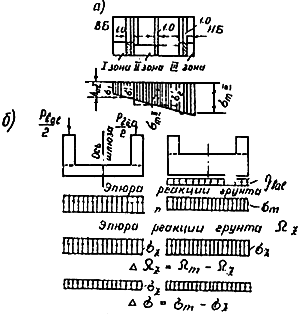

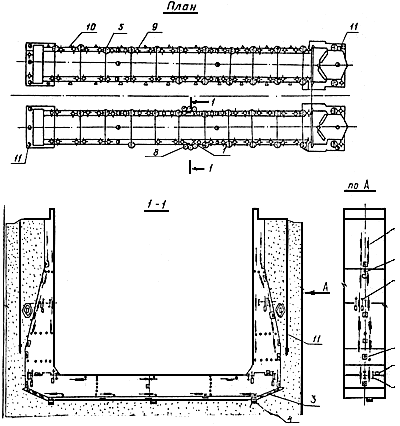

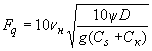

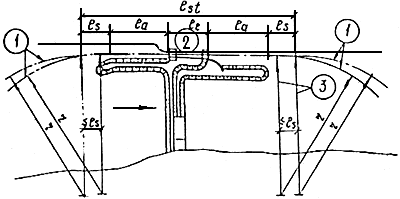

Определение пропускной способности шлюза следует начинать с выбора оптимальных схем расстановки судов в камере шлюза, при которых наиболее полно используется площадь ее зеркала, см. рис.1.

Рис.1. Схемы расстановки судов в камере шлюза

Затем, исходя из суточного судооборота (данные табл.4) и в соответствии со схемами размещения судов в камере определяется количество шлюзуемых групп судов (количество шлюзований), а учитывая требования п.2.13. - количество двусторонних (75%) и односторонних шлюзований.

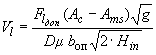

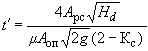

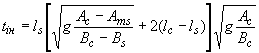

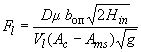

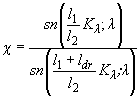

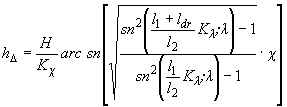

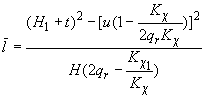

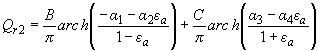

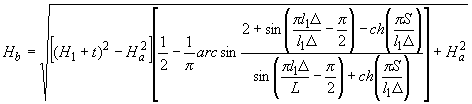

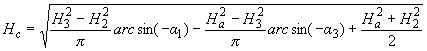

Далее производится определение продолжительности судопропуска. Формулы для определения затрат времени на шлюзование имеют следующий вид:

для одностороннего шлюзования

![]() ; (4)

; (4)

Для двустороннего шлюзования

![]() ; (5)

; (5)

где: ![]() и

и ![]() - время входа судов в шлюз соответственно при одностороннем и двустороннем движении судов;

- время входа судов в шлюз соответственно при одностороннем и двустороннем движении судов;

![]() - время учалки судна;

- время учалки судна;

![]() и

и ![]() - время открытия или закрытия ворот соответственно верхней и нижней голов шлюза;

- время открытия или закрытия ворот соответственно верхней и нижней голов шлюза;

![]() и

и ![]() - время выхода судов из шлюза соответственно при одностороннем и двустороннем движении судов;

- время выхода судов из шлюза соответственно при одностороннем и двустороннем движении судов;

![]() - время наполнения или опорожнения камеры;

- время наполнения или опорожнения камеры;

![]() - суммарные затраты времени на шлюзование.

- суммарные затраты времени на шлюзование.

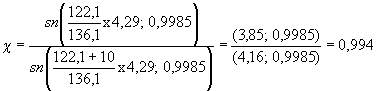

Расчет времени шлюзования для первой схемы расстановки судов, рис.1, ведется по формуле 5 как для пропуска одиночного судна (жесткосчаленный состав) при двустороннем движении.

Длина пути входа:

![]() ;

;

где: при несимметричном подходе и

![]() м

м

![]() м

м![]() м

м

Средняя скорость входа состава 0,9 м/с

Время входа ![]() с

с

Длина пути выхода равна длине пути входа - 896 м.

Средняя скорость выхода состава 1,2 м/с

Время выхода ![]() с

с

Время учалки состава ![]() =120 с

=120 с

Время открытия или закрытия ворот верхней головы

![]() =150 с

=150 с

Время открытия или закрытия ворот нижней головы

![]() =180 с

=180 с

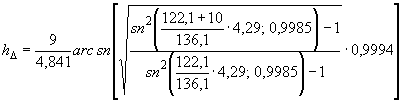

Время наполнения камеры:

![]() с

с

Общее время шлюзования ![]() =5646 с

=5646 с

Расчет времени шлюзования для второй схемы расстановки судов ведется по формуле 5 как для пропуска группы судов при двустороннем движении.

Длина пути входа состава принимается исходя из предположения, что из шлюза перед началом шлюзования данного состава вышел следующий в обратном направлении состав из 2-х барж проекта Р-43, схема 1, т.е. положение в подходном канале в ожидании шлюзования и следовательно длина пути входа состава с баржей проекта 156 будет определяться возможностью его расхождения с составом из барж пр.Р-43.

Таким образом, в соответствии с предыдущим расчетом длина пути входа рассматриваемого состава - баржа пр.156 с буксиром пр.749 составит 896 м.

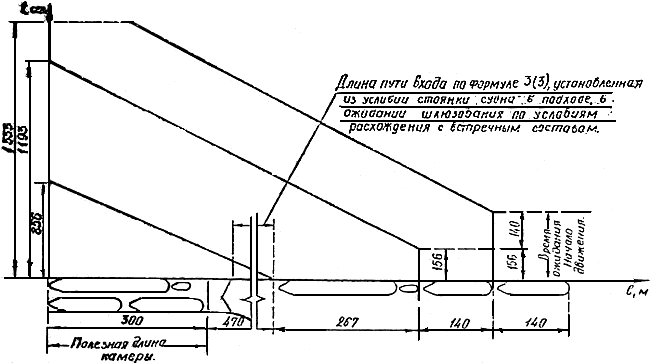

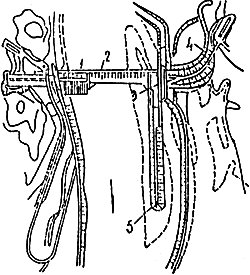

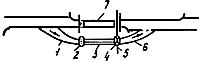

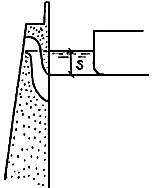

Длина пути входа следующего за составом судна возрастает на длину состава 267 м и равна 1163 м. Кроме того, из условия безопасности судоходства это судно начнет свое движение после того, как состав пройдет расстояние, равное длине судна, т.е. 140 м, рис.2.

Рис.2. График входа судов по схеме 2

Таким образом, суммарное время входа второго судна составит ![]() с

с

Время входа третьего судна определяется тем, что расстояние, которое оно должно пройти, равно расстоянию, которое прошло второе судно, поскольку в камере оно встанет не рядом, а вслед за вторым. Свое движение третье судно начнет после того, как второе судно пройдет расстояние 140 м. Следовательно, время его входа, которое определяет общее время заполнения камеры судами, будет равно:

![]() с

с

Время выхода судов из камеры рассчитывается аналогично.

Для состава длина пути выхода определяется по формуле 3 (3) п.2.12. настоящего Пособия, исходя из того, что подход несимметричен и радиус закругления равен трем длинам состава.

![]() м

м

Время выхода состава ![]() с.

с.

Время выхода второго судна равно времени выхода состава и времени, за которое состав проходит расстояние 140 м, равное длине второго судна ![]() с.

с.

Время выхода третьего судна, определяющее весь процесс выхода при этой схеме:

![]() с

с

Время остальных операций указано в расчете для схемы 1.

Общее время шлюзования при расстановке судов по схеме 2 при двустороннем движении составит:

![]() =6998 с

=6998 с

Аналогичным образом определяется время шлюзования при двухстороннем движении для схем 3, 4, 5 и 6. Оно соответственно составит 6076, 6900, 6750 и 6794 с.

Расчет времени одностороннего шлюзования выполнен по формуле 4 для схемы 4, рис.1, как для одностороннего группового судопропуска.

Длина пути входа состава:

![]() м

м

Путь входа следующего за ним грузового теплохода будет равен ![]() м.

м.

Время входа этого теплохода:

![]() с

с

Время входа пассажирского судна, равное суммарному времени ввода судов:

![]() с

с

Далее определяется время выхода судов из шлюза.

Длина пути выхода состава ![]() м, время его выхода -

м, время его выхода - ![]() с

с

Грузовой теплоход затрачивает ![]() с

с

И пассажирское судно ![]() с

с

Итак, время выхода ![]() =492 с

=492 с

Суммарное время шлюзования.

![]() =3495 с

=3495 с

Поскольку по схемам расстановки судов в камере, рис.1, предусматривается, в основном, групповой пропуск судов, время для одностороннего шлюзования, рассчитанное для схемы 4, принято в качестве среднего времени одностороннего шлюзования для всех групп судов при определении общего времени на односторонние шлюзования.

Все расчетные данные по определению судопропускной способности камеры шлюза представлены в таблице 5.

Таблица 5

|

Шлюзуемая группа судов |

Кол-во шлюзуемых групп судов (количество шлюзований) шт. |

|

| ||||

|

|

|

Колич-во шлюзован. (75%) шт. |

Время шлюзования, час. |

Колич-во шлюзован. (25%) шт. |

Время одного шлюзован. час |

Общее время шлюзован. час | |

|

|

|

|

На одно шлюзован. |

Общее в сутки |

|

|

|

|

Схема 1 |

2 |

1,5 |

1,56 |

2,34 |

0,5 |

1,0 |

0,5 |

|

- " - 2 |

1 |

0,75 |

1,90 |

1,42 |

0,25 |

- " - |

0,25 |

|

- " - 3 |

2 |

1,5 |

1,70 |

2,50 |

0,5 |

- " - |

0,5 |

|

- " - 4 |

3 |

2,25 |

1,90 |

4,27 |

0,75 |

- " - |

0,75 |

|

- " - 5 |

3 |

2,25 |

1,83 |

4,11 |

0,75 |

- " - |

0,75 |

|

- " - 6 |

1 |

0,75 |

1,90 |

1,42 |

0,25 |

- " - |

0,25 |

|

Итого |

12 |

9 |

- |

16,06 |

3 |

- |

3,0 |

Общее время, потребное для обеспечения суточного судооборота, составляет 19,06 часа. Время, подлежащее использованию для пропуска грузовых и пассажирских судов, как было установлено ранее, равно 20,2 часа. Таким образом, шлюз с заданными габаритами обеспечивает пропуск расчетного судооборота.

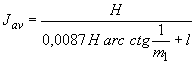

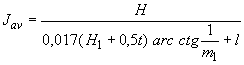

Наибольший объем грузов, который может быть пропущен через шлюз за навигацию при коэффициенте неравномерности 1,3 и коэффициенте использования грузоподъемности судов 0,8, в среднем составит:

![]() млн. т

млн. т

Наибольшая навигационная судопропускная способность будет равна:

![]() судов

судов

Следует отметить, что более правильно оценивать допустимый уровень загрузки шлюза не осредненным коэффициентом неравномерности, а расчетом фактической его загрузки, пользуясь методом иммитационного моделирования, разработанным в институте комплексных транспортных проблем при Госплане СССР [Л.92], сопоставлением полученных затрат по шлюзам и флоту, с учетом простоев последнего в ожидании шлюзования, и стоимости строительства дополнительных ниток шлюза и шлюза с камерами больших габаритов. В тех случаях, когда проектируется строительство дополнительных ниток шлюзов на уже шлюзованном водном пути, целесообразно пропускную способность действующих шлюзов считать исходя из отчетных данных о затратах времени на отдельные операции, руководствуясь Методическими указаниями по определению пропускной способности эксплуатируемых шлюзов, разработанными Минречфлотом.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАБАРИТОВ ШЛЮЗОВ

|

3.1. (п.1 приложения 3). Основные габариты шлюзов (полезная длина и ширина камеры, а также глубина на порогах) должны отвечать характеристикам расчетных судов.

|

Таблица 6 (1)

|

Отношение полезной ширины камеры шлюза, м, |

37 |

37 |

30 |

20 |

20 |

18 |

15 150 |

15 |

12 |

8 |

6 |

|

Глубина |

6,0 |

6,0 |

6,0 |

5,5 |

5,5 |

5,5 |

4,0 |

3,0 |

3,0 |

3,0 |

2,0 |

|

|

5,5 |

5,5 |

5,5 |

5,0 |

5,0 |

5,0 |

3,5 |

2,5 |

2,5 |

2,5 |

1,5 |

|

|

5,0 |

5,0 |

5,0 |

4,5 |

4,5 |

4,5 |

3,0 |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

1,0 |

|

|

- |

- |

- |

4,0 |

4,0 |

4,0 |

- |

- |

1,5 |

1,5 |

- |

Примечание. Другие габариты шлюзов допускается принимать только при согласовании с Минречфлотом РСФСР или управлениями речного флота союзных республик или другими органами, регулирующими судоходство, а для шлюзов на приморских окончаниях внутренних водных путей и водных путях, подведомственных Минморфлоту СССР, - по согласованию с этим министерством.

При определении габаритов камер шлюзов по условиям размещения в них судов и составов необходимо учитывать требования "Правил пропуска судов, составов и плотов через шлюзы внутренних судоходных путей".

За расчетную длину и ширину судов принимаются габаритные размерения их, учитывающие постоянно выступающие части (ГОСТ 1062-80 "Размерения надводных кораблей и судов главные").

В шлюзах, предназначенных для эксплуатации при отрицательных температурах воздуха, в случае отсутствия в камере устройств, исключающих образование льда на стенах, запасы по ширине между расчетными судами для этого периода и стенами камер необходимо определять с учетом образования на стенах ледяных вальцов. При отсутствии натурных данных ширина ледяных вальцов с каждой стороны может быть принята не менее утроенной толщины ледяного покрова, образующегося на водотоке в многолетнем разрезе к моменту завершения продленной навигации.

3.3. Границей полезной длины камеры шлюза с верховой ее стороны следует считать: при распределительной системе питания - низовую грань стенки падения или шкафной части головы, или низовую грань других частей конструкции верхней головы, наиболее выступающих в сторону камеры; при головной системе питания - конец успокоительного участка.

Границей полезной длины камеры шлюза с низовой ее стороны следует считать линию, отстоящую на расстоянии не менее 3 м в сторону камеры от верховой грани шкафной части ворот, а также линию предохранительных устройств, располагаемых перед воротами нижней головы, или других конструктивных элементов, выступающих в сторону камеры и мешающих вертикальному перемещению судна в камере.

В случае размещения предохранительных устройств в камере с двух сторон (для защиты верхних ворот при входе судна с нижнего бьефа и нижних ворот - при входе с верхнего) полезная длина камеры ограничивается этими устройствами.

В камере шлюза с промежуточной головой, кроме полной полезной длины, определяются также полезные длины верховой и низовой частой камеры соответственно между верхней и промежуточной, промежуточной и нижней головами шлюза.

Границы полезной длины обозначаются стоповыми огнями и окрашенными полосами на стенах камеры.

3.4. Границей полезной ширины камеры и судоходных пролетов в головах шлюза считаются вертикальные плоскости, проходящие по наиболее выступающим частям конструкций стен камер и устоев голов с учетом механического оборудования. Полезная ширина камеры обеспечивается по всей высоте в пределах от верха стен (включая парапеты) до плоскости на уровне осадки расчетного судна в полном грузу. Местные уширения стен понизу (вуты) допускаются в пределах запаса под днищем судна при наинизшем судоходном уровне воды с учетом наименьшего закругления обвода расчетного судна и наличия бортовых килей.

3.5. Глубина на порогах шлюза ![]() назначается над наиболее выступающими частями днища шлюза, - обычно порогами ворот.

назначается над наиболее выступающими частями днища шлюза, - обычно порогами ворот.

Отметка порогов шлюза определяется как разность между отметкой наинизшего судоходного уровня воды в соответствующем бьефе и глубиной на пороге, определенных с учетом требований п.п.3.2. и 3.6. Пособия.

3.6. (п.3 приложения 3). Расчетные наинизшие судоходные уровни воды в бьефах и камерах шлюзов устанавливаются по ежедневным расходам или уровням воды за навигационный период в многолетнем разрезе обеспеченностью для сверхмагистральных водных путей - 99%, магистральных - 97%, местного значения - 95% с учетом понижения уровня, происходящего вследствие переформирования русла, ветрового сгона, неустановившегося движения воды, отливных явлений.

Под навигационным периодом понимается полная его продолжительность с учетом так называемой продленной навигации, определяемой по п.2.4. настоящего Пособия.

Под переформированием русла следует понимать не только местные размывы, но и деформации, вызванные многолетней глубинной эрозией, дноуглубительными работами на перекатах и разработкой карьеров минерально-строительных материалов в русле. К явлениям неустановившегося движения воды относятся колебания уровней, вызываемые суточным и недельным регулированием на гидроэлектростанциях, работой насосных станций, наполнением и опорожнением камер шлюзов, включая инерционные понижения уровня. Для систем питания с забором и выпуском воды вне подводных каналов необходимо учитывать перепад уровней от места забора (выпуска) до конца подходного канала.

Расчетные наинизшие судоходные уровни воды у шлюза при условии его работы в периоды продленной или зимней навигации устанавливаются на основании технико-экономических расчетов и согласовываются с органами, регулирующими судоходство.

|

3.7. (п.4 приложения 3). Расчетные наивысшие судоходные уровни воды в бьефах и камерах шлюзов, за исключением шлюзов при гидроузлах с судоходными плотинами, устанавливаются по максимальному расходу воды расчетной вероятности превышения, для сверхмагистральных водных путей - 1%, магистральных - 3%, местного значения - 5% с учетом повышения уровней воды, происходящего вследствие ветрового нагона, образования зажоров и заторов, явлений неустановившегося движения, приливных явлений. |

При определении повышения уровня, происходящего вследствие явлений неустановившегося движения воды, необходимо учитывать работу ГЭС, холостые сбросы через водосливы, работу насосных станций, наполнение или опорожнение камер шлюзов, включая инерционные повышения уровня.

В многокамерных шлюзах, имеющих боковые водосливы для сброса излишних объемов воды сливной призмы, расчетный наивысший судоходный уровень в камере устанавливается по режиму работы водослива.

Для рек с остропиковым характером паводков расчетные наивысшие судоходные уровни воды в бьефах и камерах шлюзов допускается при надлежащем технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами, регулирующими судоходство на внутренних водных путях, понижать с учетом конкретных гидрологических и навигационных особенностей реки.

|

3.8. (п.5 приложения 3). Для однониточных шлюзов, расположенных на канале, расчетные уровни воды следует устанавливать из условия забора из канала (при отсутствии поступления воды) или выпуска в канал воды (при отсутствии слива воды) в объеме трех сливных призм - для сверхмагистральных и магистральных водных путей и двух сливных призм - для водных путей местного значения. При двухниточных шлюзах число сливных призм принимается соответственно на одну больше. |

Расчетные наинизшие и наивысшие судоходные уровни в бьефах шлюзованного канала, закрытых судопропускными сооружениями с обоих концов, следует устанавливать по расчетным статическим уровням, определенным на основании водохозяйственных расчетов для обеспечения водой насосных станций, ГЭС, ирригационных систем и других водопользователей, связанных с этим каналом с учетом понижения или повышения их ветровыми сгонами и нагонами, явлениями неустановившегося движения (вызываемыми работой ГЭС, насосных станций, наполнением и опорожнением камер шлюзов), а также при заборе из канала или выпуске в канал определенного количества сливных призм, указанного выше.

|

3.9. (п.6 приложения 3). Уровень воды в нижнем бьефе при ремонте шлюзов устанавливается по расходу воды с расчетной вероятностью превышения для сверхмагистральных и магистральных водных путей - выше 10%; для водных путей местного значения - выше 20%; для гидроузлов с судоходными плотинами - не выше расчетного наивысшего судоходного уровня. |

Уровень воды в верхнем бьефе при ремонте шлюзов принимается на отметке расчетного наивысшего судоходного уровня, определяемого по п.3.7. и 3.8. настоящего Пособия.

3.10. В соответствии со СНиП 2.06.01-86 (п.п.2.15 и 2.16) для временных гидротехнических сооружений шлюза максимальные уровни воды устанавливаются по расходу с расчетной ежегодной вероятностью превышения равной 5%. Для временных сооружений, отнесенных к III классу, ежегодную вероятность превышения необходимо принимать равной 3%, а для временных сооружений, обеспечивающих строительство и ремонт постоянных сооружений III и IV классов, допускается, при соответствующем обосновании, уменьшать расчетные расходы воды, принимая ежегодную вероятность превышения свыше 5%.

В строительный период следует учитывать возможность повышения уровня воды против расчетного из-за возникновения заторных или зажорных явлений.

|

3.11. (п.7 приложения 3). Высота подмостовых габаритов в шлюзах |

В зависимости от класса внутреннего водного пути высота подмостового габарита должна быть не менее указанной в табл.7 (ГОСТ 26775-85).

Таблица 7

|

Класс внутреннего водного пути |

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

|

Высота подмостового габарита, |

16,0 |

14,5 |

13,0 |

11,5 |

10,0 |

7,5 |

5,0 |

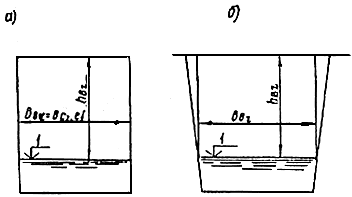

При размещении мостового перехода на шлюзе в районе подходных каналов высота подмостового габарита (![]() ) назначается по табл.7 от расчетного наивысшего судоходного уровня воды (п.3.7 настоящего Пособия) в соответствующем бьефе. Ширина подмостового габарита (

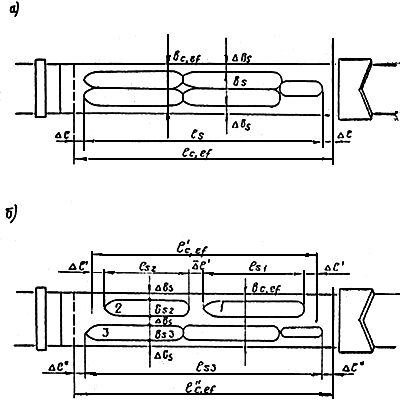

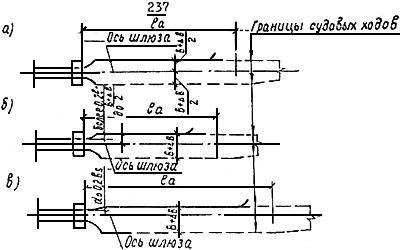

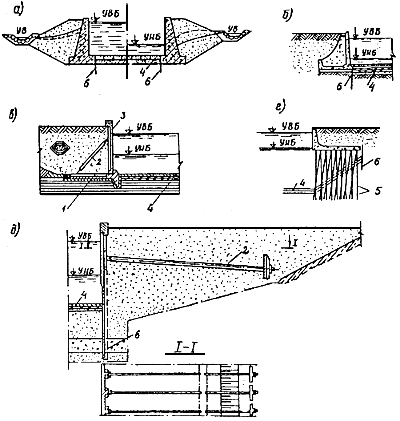

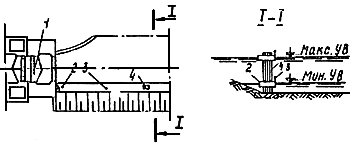

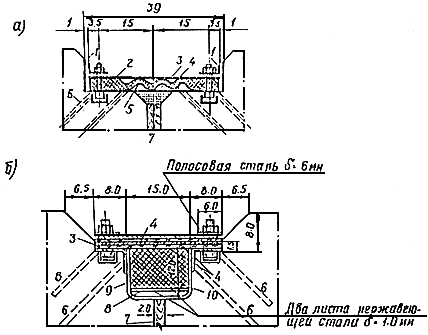

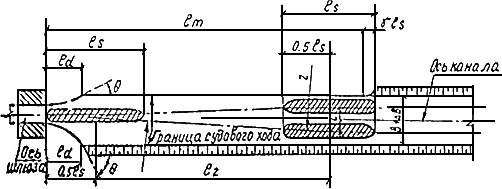

) назначается по табл.7 от расчетного наивысшего судоходного уровня воды (п.3.7 настоящего Пособия) в соответствующем бьефе. Ширина подмостового габарита (![]() ) должна быть в этом случае не менее ширины канала на отметке расчетного наивысшего судоходного уровня воды. Размещение опор моста в пределах расчетной ширины подходного канала не допускается. Под мостовым переходом по берегам канала на отметках бровок должны быть обеспечены проезды для автотранспорта. Схемы подмостовых габаритов в шлюзе показаны на рис.3, а в подходном канале на рис.3а.

) должна быть в этом случае не менее ширины канала на отметке расчетного наивысшего судоходного уровня воды. Размещение опор моста в пределах расчетной ширины подходного канала не допускается. Под мостовым переходом по берегам канала на отметках бровок должны быть обеспечены проезды для автотранспорта. Схемы подмостовых габаритов в шлюзе показаны на рис.3, а в подходном канале на рис.3а.

Рис.3. Подмостовые габариты в шлюзе:

а - при вертикальных стенах камеры шлюза;

б - при наклонных стенах камеры шлюза;

1 - расчетный наивысший судоходный уровень

Рис.3а. Подмостовые габариты в подходном канале;

1 - расчетный наивысший судоходный уровень

Проектирование пересечений судоходных шлюзов и подходных каналов высоковольтными воздушными линиями должно проводиться с учетом выполнения требований Правил устройства электроустановок.

Расстояние от нижних проводов до максимальных надводных габаритов судов при расчетном наивысшем судоходном уровне воды и высшей температуре воздуха должно составлять не менее:

|

2,0 м |

при напряжении линии до |

110 кВ; |

|

2,5 м |

- " - |

150 кВ; |

|

3,0 м |

- " - |

220 кВ; |

|

3,5 м |

- " - |

330 кВ; |

|

4,0 м |

- " - |

500 кВ. |

Надводные габариты судов принимаются в соответствии с указаниями п.2.1. настоящего Пособия и согласовываются с органами, регулирующими судоходство на соответствующем водном пути.

При проектировании пересечений судоходных каналов телеграфными и телефонными воздушными линиями расстояние от нижних проводов до максимальных надводных габаритов судов при расчетном наивысшем судоходном уровне воды и высшей температуре воздуха должно составлять не менее 1,0 м.

Кроме того, расстояние от расчетного наивысшего судоходного уровня воды до нижних проводов любых воздушных линий при высшей температуре воздуха не должно быть менее высоты подмостового габарита для соответствующего класса водного пути.

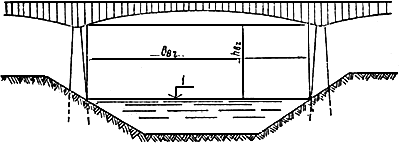

3.12. (п.8 приложения 3). Верх стен, шлюзов, направляющих и причальных сооружений или их парапетов, способных воспринимать навал судов, при расчетном наивысшем уровне воды не должен быть ниже верхнего привального бруса наибольшего расчетного судна при полной загрузке и не ниже нижнего привального бруса расчетного судна в порожнем состоянии, а для судов на воздушной подушке и подводных крыльях - при движении их на подушке или крыльях.

Расположение привальных брусьев по высоте борта определяется, как правило, по проектам расчетных судов.

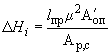

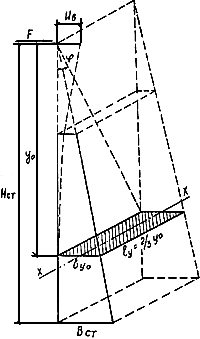

При отсутствии необходимых данных о положении привальных брусьев расчетных грузовых судов положение верхнего привального бруса допускается принимать на расстоянии ![]() , рис.4а, определяемом от расчетного наивысшего судоходного уровня воды по формуле:

, рис.4а, определяемом от расчетного наивысшего судоходного уровня воды по формуле:

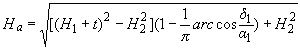

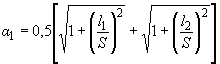

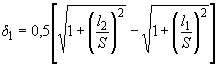

![]() , 10

, 10

где: ![]() - возвышение верхнего привального бруса расчетного, по высоте надводного борта, судна над наивысшим уровнем;

- возвышение верхнего привального бруса расчетного, по высоте надводного борта, судна над наивысшим уровнем;

![]() - высота борта расчетного судна;

- высота борта расчетного судна;

![]() - статическая осадка расчетного судна в полном грузу.

- статическая осадка расчетного судна в полном грузу.

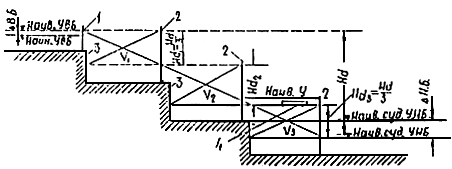

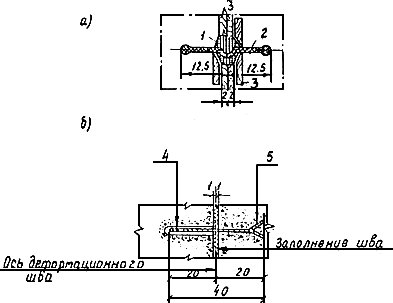

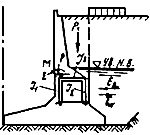

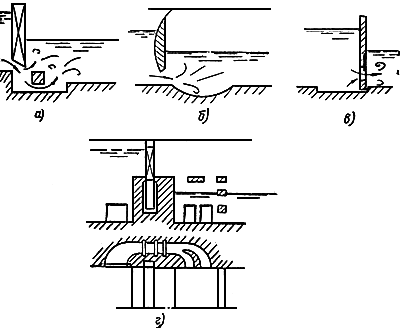

Рис.4. Определение возвышения верха стен судоходных сооружений:

а - по судну при полной загрузке; б - по судну в порожнем состоянии;

1 - расчетный наивысший судоходный уровень; 2 - верх стены или парапета;

3 - верх площадки, расположенной вдоль стены.

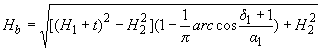

Положение нижнего привального бруса, рис.4б, определяется формуле:

![]() , 11

, 11

где: ![]() - возвышение нижнего привального бруса расчетного судна над наивысшем уровнем;

- возвышение нижнего привального бруса расчетного судна над наивысшем уровнем;

![]() - статическая осадка расчетного судна порожнем;

- статическая осадка расчетного судна порожнем;

![]() - расстояние между привальными брусьями; приимается равным 1 м.

- расстояние между привальными брусьями; приимается равным 1 м.

|

Возвышение площадок, расположенных вдоль стен камер шлюзов, причальных и направляющих сооружений над расчетным наивысшим судоходным уровнем воды должно быть для шлюзов на сверхмагистральных водных путях не менее 2 м, магистральных - не менее 1 м; на водных путях местного значения - не менее - 0,5 м. В многокамерных шлюзах, имеющих боковые водосливы, это возвышение должно отсчитываться от наивысшего уровня воды в камере, который устанавливается при работе водослива. Возвышение сооружений и частей шлюза, входящих в напорный фронт гидроузла, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к сооружениям напорного фронта. |

Общая ширина площадки вдоль стены камеры, по которой предусматривается движение автотранспорта, определяется из условия размещения тротуара, каналов для прокладки кабелей и других коммуникаций, пожарного водопровода, опор освещения, проезжей части (ширина не менее 4,5 м), обочин и др.

У голов шлюза устраиваются уширенные площадки, обеспечивающие возможность разворота автотранспорта и его работу при эксплуатации сооружений.

При расположении судоходного шлюза по условиям компоновки (организация магистральных проездов через шлюз, геологические условия и пр.) выдвинутым по отношению к створу в верхний бьеф, общая ширина площадок вдоль голов и камеры может увеличиваться и назначаться, при технико-экономическом обосновании, из условия возможности обеспечения работы сооружений шлюза как располагаемого в нижнем бьефе.

|

3.14. (п.10 приложения 3). |

Габарит по высоте отчитывается от уровня площадки шлюза или бровки канала.

При проводке судов или плотов через шлюзы береговой тягой габарит по высоте и ширина площадки под мостом должны удовлетворять габаритам тяговых механизмов и связанных с их работой устройств.

|

3.15. (п.11 приложения 3). |

При отсутствии парапетов охранные ограждения высотой 1,1 м следует выполнять на бетонных бортиках, возвышающихся не менее 0,2 м над прилегающей площадкой.

В тех случаях, когда засыпка с тыловой стороны стен не доведена до отметки верха площадки, то последняя для обеспечения прохода может быть выполнена у стены в виде консоли шириной по п.3.13; при этом со стороны засыпки надлежит устанавливать охранное ограждение высотой 1,1 м.

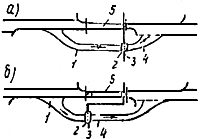

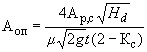

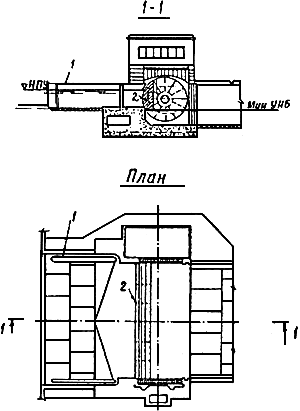

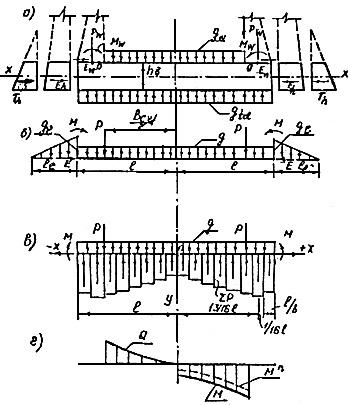

Примеры определения полезных габаритов камеры шлюза

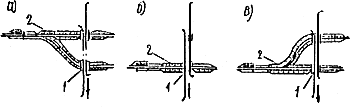

1. Требуется определить полезные габариты камеры шлюза при шлюзовании расчетных судов: толкаемого состава, одиночного судна, рис.5а.

Рис.5. Определение полезных габаритов камеры шлюза:

а - при шлюзовании одиночного судна или толкаемого состава;

б - при шлюзовании группы судов.

В камере, например, размещается 4-секционный толкаемый состав с габаритами: длина - 276 м, ширина 35 м, осадка в грузу - 3,7 м.

По п.3.2 определяем полезные габариты камеры.

Длина камеры определяется по формулам 6 (1) и 7 (2)

![]() ;

;![]() ;

;![]() м

м![]() м

м

Полезная ширина камеры определяется по формуле 8 (3) с учетом запасов по ширине:

![]() ;

;![]() м

м

Глубина на порогах определяется по формуле

![]() ;

;![]() м

м

Установленные по формулам расчетные габариты камеры шлюза следует округлять до ближайшей большей величины, указанной в табл.6(1), т.е. в результате имеем следующие полезные габариты камеры: длина - 300 м, ширина - 37 м, глубина на порогах - 5 м.

2. Требуется определить полезные габариты камеры при шлюзовании группы судов и состава, рис.5.б.

В камере суда размещаются в две колонны: первая - грузовой теплоход длиной 115 м, шириной 14 м, с осадкой в грузу 3,5 м (1); пассажирский теплоход длиной 96 м, шириной 14,3 м, с осадкой в грузу 2,4 м (2); вторая - двухсекционный кильватерный сухогрузный состав из барж с буксиром-толкачом общей длиной 270,5 м, шириной 14,3 м, с осадкой в грузу 4 м (3).

Длина камеры определяется по формулам 6 (1) и 7 (2) п.3.2. отдельно для каждой кильватерной колонны в камере:

а) для колонны из судов 1 и 2

Запасы по длине камеры определяются по судну большей длины в колонне:

![]() м

м

![]() м

м

б) для двухсекционного состава 3

![]() м

м

![]() м.

м.

Для дальнейших определений длины камеры принимается наибольшая полученная в этом расчетном случае величина - 290,7 м (б).

Ширина камеры определяется по формуле 8 (3) с учетом запасов между судами и между судами и стенами шлюза по наибольшим ширинам рядом стоящих судов:

![]() м

м

Глубина на порогах определяется по формуле 9 для судна с наибольшей осадкой в грузу:

![]() м

м

Определенные по формулам расчетные габариты камеры шлюза окончательно устанавливаем по табл.6 (1) и получаем следующие полезные габариты камеры: длина 300 м, ширина 30 м, глубина на порогах 5,5 м.

4. ЧИСЛО НИТОК И КАМЕР ШЛЮЗОВ

|

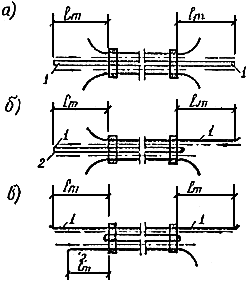

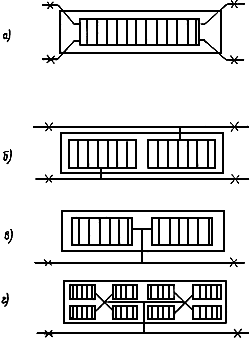

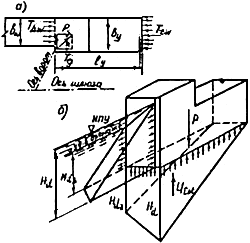

4.1. (п.13 приложения 2) |

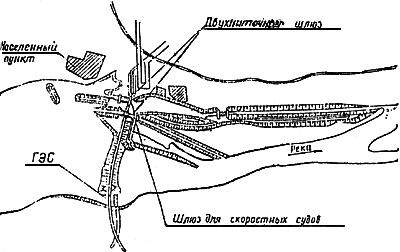

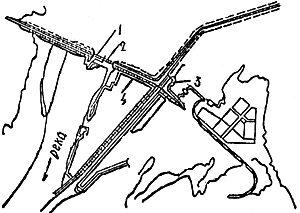

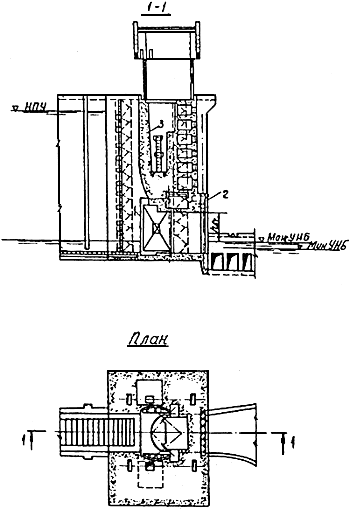

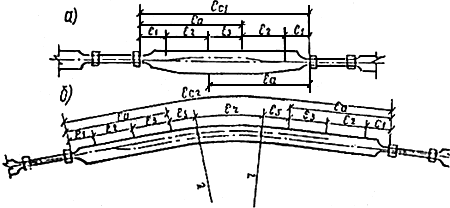

Рис.6. Схема расположения двухниточного шлюза и шлюза для скоростных судов в гидроузле

Таким образом, в некоторых случаях за счет разгрузки крупногабаритных существующих шлюзов от мелкого флота удается со сравнительно небольшими затратами увеличить общую пропускную способность судоходных сооружений до уровня, отвечающего расчетной перспективе.

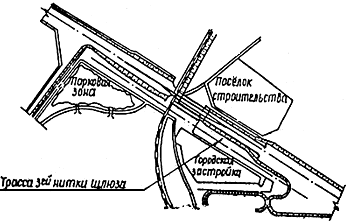

Территория, предназначенная для размещения дополнительной нитки шлюза, включается в зону отчуждения гидроузла и не подлежит застройке другими постоянными зданиями и сооружениями, рис.7.

Рис.7. Размещение будущей третьей нитки шлюза

4.2. В проекте должна быть рассмотрена возможность создания дополнительной нитки шлюза в зависимости от роста грузооборота за пределами расчетного срока, рис.8, без перерыва судоходства по основной нитке.

Рис.8. Размещение будущей второй нитки шлюзов при совмещенных в одном створе головах обеих ниток:

1 - ось первой нитки; 2 - ось второй нитки.

|

4.3. (п.1 приложения 4). |

При этом выбор числа последовательно расположенных камер шлюзов производится на основании сравнения технико-экономических показателей рассматриваемых вариантов в зависимости от напора, топографических, инженерно-геологических и гидрологических условий, а также пропускной способности шлюза.

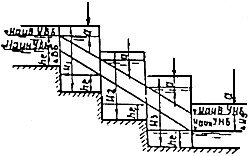

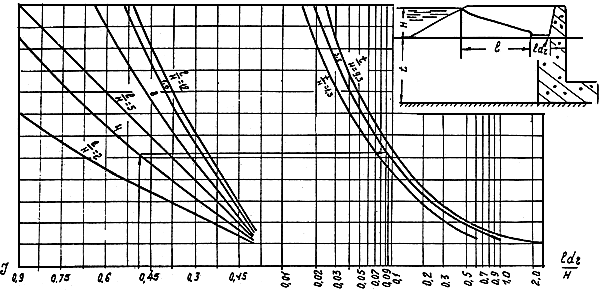

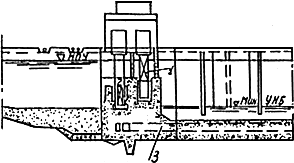

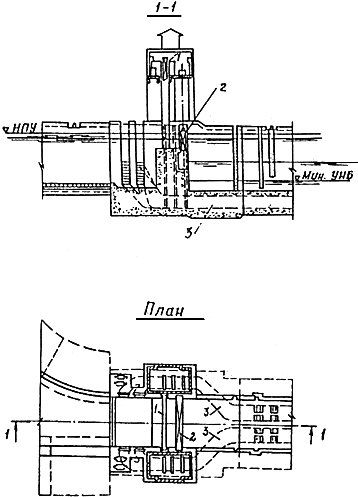

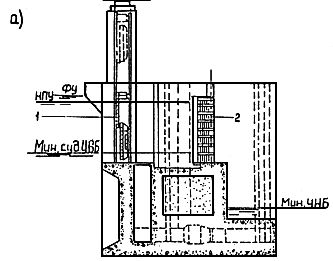

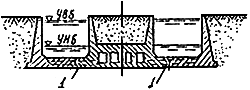

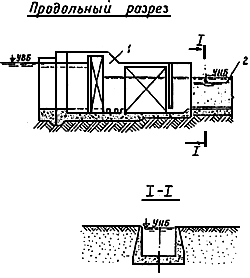

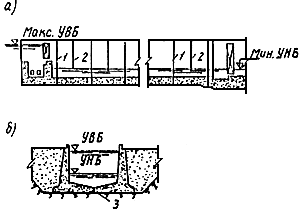

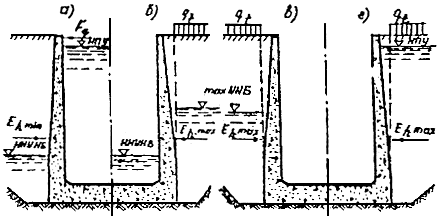

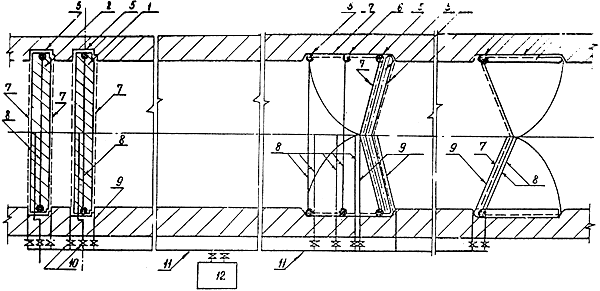

4.4. На многокамерных шлюзах при небольших колебаниях верхнего и нижнего бьефов расчетные наивысшие и наинизшие уровни воды в средних камерах и отметки порогов промежуточных голов определяют делением полного падения уровня воды на шлюзе между его камерами на равные части по высоте - соответственно при максимальных и минимальных уровнях воды в бьефах, как это показано на рис.9.

Рис.9. Схема деления падения уровней на многокамерном шлюзе

при небольших колебаниях уровней воды в обоих бьефах

На большинстве гидроузлов при ограниченном регулировании стока происходят значительные колебания уровней воды в нижнем бьефе; при этом деление величины напора на шлюзе между ступенями на равные части приводит к последовательному увеличению высот стен и ворот по направлению к нижнему бьефу.

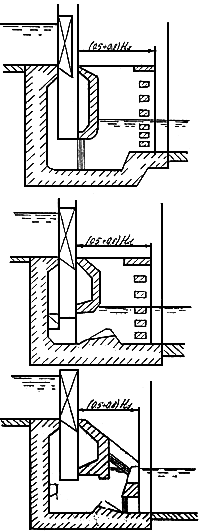

В этих случаях для выравнивания напоров на камеры в нижней камере устраивают водосливы для бокового сброса воды, рис.10.

Рис.10. Схема деления падения уровней на многокамерном шлюзе

при значительных колебаниях уровней воды в нижнем бьефе:

1 - верхние ворота; 2 - средние и нижние ворота;

3 - стенка падения; 4 - боковой водослив; ![]() - напор на шлюз;

- напор на шлюз;![]() ,

, ![]() ,

, ![]() - напор на камеру;

- напор на камеру; ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() - сливные призмы.

- сливные призмы.

Максимальные уровни воды в средних камерах получают делением разности между наивысшим расчетным уровнем верхнего бьефа и уровнем нижнего бьефа, получающимся при повышении его над наинизшим расчетным уровнем на величину, равную полному навигационному колебанию уровня верхнего бьефа. Минимальные уровни воды в камерах определяются так же, как и в шлюзах без бокового водослива.

При больших навигационных колебаниях верхнего бьефа для той же цели водослив устраивают во второй сверху камере.

5. КОМПОНОВКА СУДОХОДНЫХ ШЛЮЗОВ

Компоновка шлюзов в составе гидроузлов

5.1. Основные задачи компоновки судоходных шлюзов в гидроузлах - расположение их в оптимальных для данного гидроузла топографических и инженерно-геологических условиях, сопряжение их с другими сооружениями при обеспечении благоприятных условий подхода к ним и прохода через них судов.

Под благоприятными условиями подхода судов к шлюзам понимается обеспечение удобства и безопасности при входе судов в шлюз и выходе из него, отстое перед шлюзами, когда они заняты, и подходе к сооружениям с реки и подпертых бьефов (водохранилищ), а также при отстое в у* шлюзов при штормах.

________________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание .

5.2. Для решения задач, указанных в п.5.1, необходимо:

создать нормальные условия для движения судов, обеспечив выполнение требований, предъявляемых к длине прямолинейных участков и радиусам закругления судового хода;

при размещении шлюза относительно оси створа гидроузла обеспечить минимально возможные величины нагрузок на его сооружения;

правильно разместить трассу шлюза по отношению к изгибам русла реки во избежание заносимости входа в подходные каналы;

обеспечить приемлемый скоростной и волновой режим при входе в каналы и на их акватории.

|

5.3. (п.2 приложения 4). |

В многониточных шлюзах, имеющих общие подходные каналы, при наполнении и опорожнении камеры одной из ниток, продольные и поперечные составляющие скоростей течения в подходных каналах должны удовлетворять приведенным выше требованиям.

|

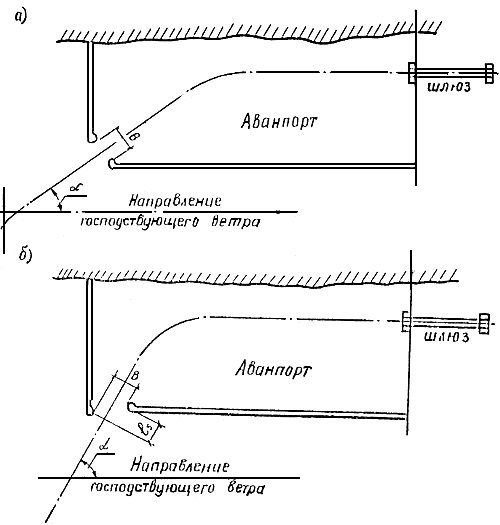

Скорости течения воды в районе сопряжения каналов с водохранилищем или рекой не должны превышать допускаемых скоростей при наиболее неблагоприятном для судоходства гидравлическом режиме работы гидроузла. на водных путях местного значения 30° |

5.6. В каждом частном случае конфигурация, место и направление выхода канала в реку выбираются по данным гидрологических материалов о скоростях течения, о его направлении и условиях отложения наносов, а также прогноза режима реки у места выхода канала при работе водосбросных сооружений гидроузла.

На основании этих данных на пространственной гидравлической модели подбирается направление, очертание и размеры канала у выхода в реку, а также расположение защитных дамб.

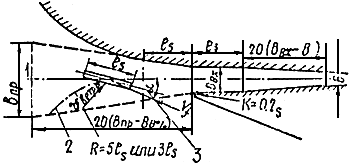

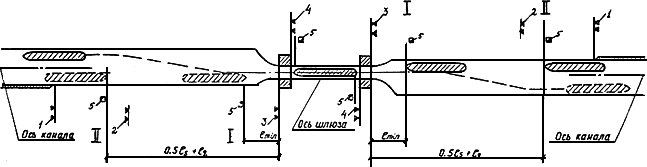

При этом величина уширения на выходе канала в реку должна составлять не менее половины ширины канала. Увеличенная ширина канала на выходе должна быть обеспечена на участке не менее длины расчетного судна. Переход этой ширины к ширине канала должен выполняться плавно на длине не менее 20 значений разности между шириной выходного сечения канала и шириной сечения, определяемого условиями расхождения судов, рис.11. Угол, образующийся у мыска между берегом канала и берегом реки или водохранилища, должен быть округлен радиусом не менее 0,2 длины судна (при наивысшем судоходном уровне воды).

Рис.11. Очертания подходного канала на выходе в реку.

1 - ось канала; 2 - ось судового хода в реке; 3 - граница выхода

на закруглении в случае расположения оси судового хода

и оси канала не на одной прямой.

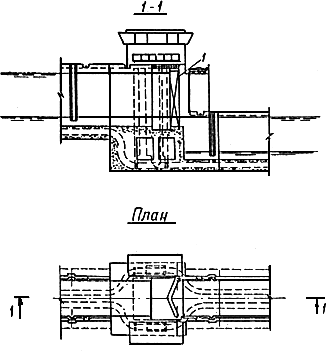

5.7. Местоположение шлюзов в составе гидроузлов зависит от типа компоновки гидроузла, геологических и топографических условий в створе сооружений.

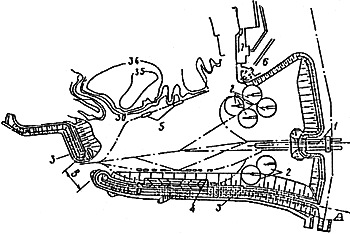

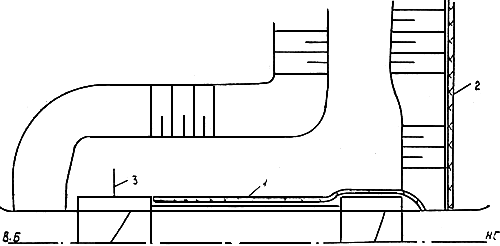

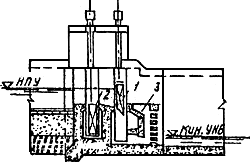

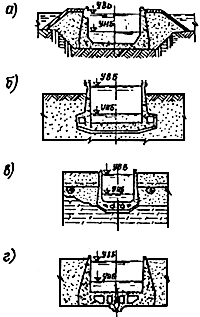

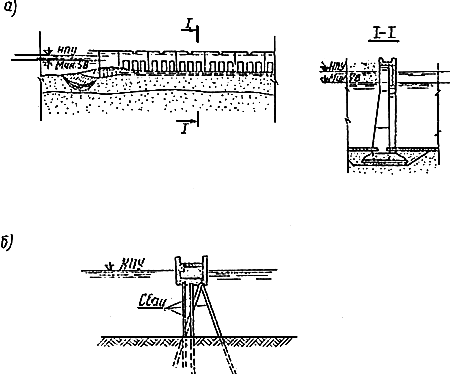

При пойменной компоновке рекомендуется принимать однобережное расположение за общими перемычками всех бетонных сооружений, включая судоходные шлюзы, которое позволяет при возведении сооружений ограничиться одной строительной площадкой, рис.12.

Рис.12. Пойменная компоновка гидроузла:

1 - гидроэлектростанция; 2 - водосбросная плотина; 3 - судоходный шлюз

При этом для удобного подхода судов к шлюзам со стороны нижнего бьефа во время работы гидроэлектростанции и особенно водосбросных сооружений вход в нижний подходной канал следует располагать на расстоянии, достаточном для выравнивания скоростей течения по поперечному сечению реки.

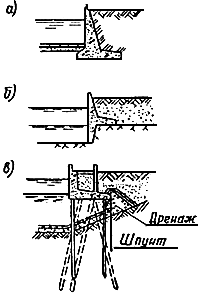

При нескальных грунтах основания обычно избегают непосредственного примыкания шлюзов к водопропускным сооружениям гидроузла ввиду сложности возведения и эксплуатации раздельных дамб или стенок между ними. Это относится ко всем типам компоновок бетонных сооружений (пойменной, русловой).

На скальных основаниях в достаточно узких долинах часто встречается русловая компоновка, в которой судоходные шлюзы, как правило, примыкают или подходят очень близко к другим бетонным сооружениям гидроузла, рис.13. В таких условиях нижние подходы шлюзов должны быть отделены от реки защитными стенками или раздельными дамбами, длина которых зависит от расходов водосбросных сооружений, направлений течений и глубин потока. При этом на участках входа-выхода в русло должны быть обеспечены удовлетворительные условия судоходства, т.е. поперечные к судовому ходу скорости течения не должны превышать величин, указанных в п.5.4.

Рис.13. Русловая компоновка на скальном основании при сопряжения шлюза с водосливной плотиной:

1 - гидроэлектростанция; 2 - водосливная плотина; 3 - шлюз;

4 - земляная плотина; 5 - разделительная дамба.

При удельных расходах в нижнем бьефе 15-20 м![]() /с удовлетворительные условия входа судов в нижний подходной канал шлюза удается обеспечить при отдалении входа в подходной канал на 3-4 длины камеры от створа водосбросных сооружений. При удельных расходах 50-60 м

/с удовлетворительные условия входа судов в нижний подходной канал шлюза удается обеспечить при отдалении входа в подходной канал на 3-4 длины камеры от створа водосбросных сооружений. При удельных расходах 50-60 м![]() /с вход в канал необходимо удалять от этих сооружений на 1,5-2 км и более.

/с вход в канал необходимо удалять от этих сооружений на 1,5-2 км и более.

|

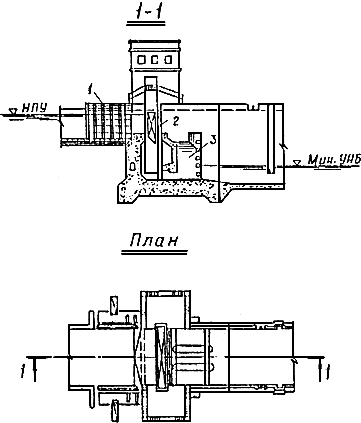

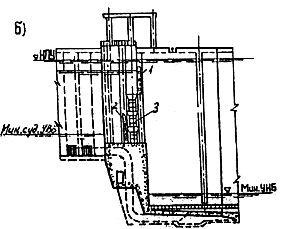

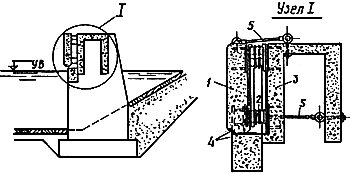

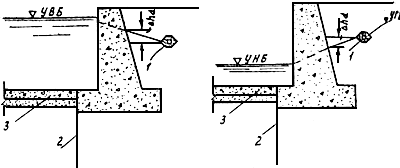

5.8. (п.5 приложения 4). |

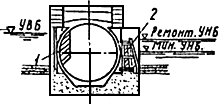

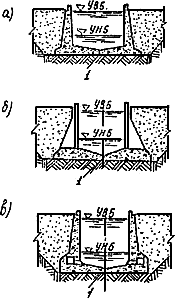

При расположении шлюза в верхнем бьефе следует стремиться выполнить его с обратными засыпками за стенами, имеющими ширину поверху, достаточную для размещения в них дренажа, рис.14. Камера шлюза при этом работает в условиях подобных тем, которые имеют место при ее размещении в нижнем бьефе.

Рис.14. Шлюз, расположенный в верхнем бьефе:

1 - водосливная плотина; 2 - гидроэлектростанция; 3 - шлюз;

4 - земляная плотина.

При наличии плотовых перевозок радиус ![]() должен быть не менее пяти длин секции плота при секционной сплотке и двух длин плота при несекционной сплотке.

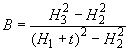

должен быть не менее пяти длин секции плота при секционной сплотке и двух длин плота при несекционной сплотке.